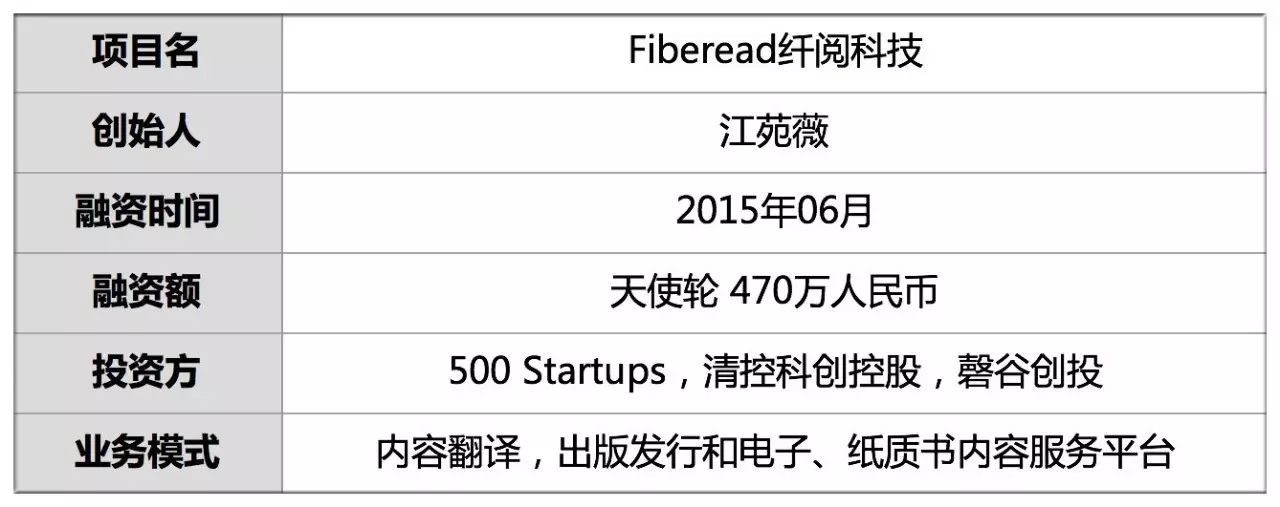

融资470万 她让7千译者和海外作家隔空牵线 按需印刷降成本 月均译20余本

◆ Fiberead纤阅科技创始人江苑薇

文| 铅笔道 记者 胡欣

►导语

江苑薇说纤阅科技的成因很简单。“就是因为兴趣。”

大学的时候江苑薇就做过网站的志愿翻译者。正是这一段经历让她对翻译产生了兴趣。“这是一种跨文化传播,让我有一种荣誉感。”

“大学毕业后,我工作内容的一部分就是去接触国外的作家,和他们谈版权。”但是由于国内市场的产能过低,国外每年一百万个图书品种面世,进入国内市场的仅有一万五千个左右。“有99%的优秀作品都会在这个过程中被筛选下去。”

同时,图书引进的环节冗长繁复,从作家,到代理商,再到次级代理,层层盘剥下来前期成本投入极高。“可是在交过一单单的代理费以后,这些作家和翻译者能够拿到的分成少得可怜。”

于是江苑薇便决定搭建一个图书翻译发行平台,对接作家和翻译者,剔除多余的中间环节,为这些翻译图书做国内发行。“但是最重要的还是因为我喜欢跨文化传播和翻译。”2012年1月23日,纤阅科技的第一版网站正式上线。

现在的纤阅科技已经从曾经的电子书模式,拓展到主流的纸质发行渠道,拥有一支7000多人的注册翻译师队伍,每个月可出版二三十本外文作品。

注: 江苑薇已确认文中数据真实无误,铅笔道愿与他一起为内容真实性背书。

“13年注册公司只是为了方便对接一些渠道和平台,例如豆瓣阅读。”彼时,江苑薇并没有把纤阅当做一家正式的翻译发行公司去经营。

那时,苑薇和她的联合创始人仍是兼职状态,只有利用业余时间打理纤阅平台。“虽然起步不高,但已经有了五个合作的作家和七本书的版权。”

最初,做纸质书的想法有些遥不可及,江苑薇把精力都放在了电子书的发行上。“我们最初的业务内容就是拿到海外图书的版权,然后帮外文作者做免费翻译和中国市场代理。”

纤阅做的第一件事就是搭建自己的网站。“最初版的网站其实早在12年年初就已经上线了,非常简易,只有几个静态页面,介绍主要业务及流程。”

江苑薇通过外网电商(例如北美亚马逊)找到各种类型的英文作品,然后想尽办法和作家取得联系。“那时候发了很多封E-mail,平均一百封里只有三个作家会回复我们。”即便是有意愿合作的作家,也有一部分在后面的业务交流中打了退堂鼓。

在经历了寄出多封邮件没有回复之后,纤阅终于迎来了第一位客户:Scott Nicholson,一位专攻惊悚小说的美国作家。“因为美国的电子书市场已经发展成熟,所以他才有了拓展海外市场的意愿。”

而和纤阅的合作因为不收取代理费,所以对作家来说也算是一次风险不大的尝试。第一份版权顺利到手。

作品来了,江苑薇开始寻找译者。受惠于大学时代的翻译经历,江对国内的各大翻译社区了如指掌。“我们就去这些社区发帖子,招募同好翻译志愿者。”虽说是志愿者,但事实上这些翻译人员也会收到一部分售后分成。

在注册成为纤阅的正式翻译之前,志愿者要经过一个试译的环节。“我们会要求他们试译一份大概1000个汉字左右的内容。”只有试译合格的志愿者,才能参与正式翻译环节。

发行方面,江苑薇几乎接洽了国内所有的电子书平台。最开始纤阅和豆瓣阅读合作,但是每个月靠着几本电子书只能换来十几块钱的收入,作者几乎拿不到任何分成。这种状态在持续了六个月以后,江苑薇又把作品推向了亚马逊,效果也不理想。

这让她开始系统地梳理国内的电子书市场。调研中她发现:国内的电子书平台虽然如雨后春笋般不断涌现出来,但市场起步太晚,基数小,收益并不高。增长固然快,但是电子书的发行量连纸质书的百分之一都不到。

而另外一个限制因素在于:Kindle(全球最大的电子书阅读器及软件平台)直到2014年年底才正式进入中国市场。在那之前,电子书阅读在中国并不普及。

于是,江苑薇确定了纤阅科技今后的发展方向:继续拓展电子书市场,同时向纸质市场迈进。

2014年6月,靠着兴趣支撑的纤阅科技月流水仅有两三百元。但当时事情却出现了一个重要的转折点:江苑薇参加了36氪举办的创业开放日。

参加这次活动以前,江苑薇一直没有融资的想法。而报名参与开放日的面试也只是一个巧合。过程中她对产品有了更深的认识,而且陆续有投资人找上门,对她所做的事表示了认同。

“那个时候我手上还剩下的资金不多,只能支撑大概半年的运营时间。”为了能够更好地经营纤阅科技,苑薇有了全职经营公司的想法。

2014年10月江苑薇搬到了新的办公室,全身心地投入到了Fiberead纤阅科技的运营中。

两个月后,公司就迎来了两件大事:Kindle宣布正式进入中国市场;江苑薇带领纤阅科技参加了AWS云创大赛。

Kindle的进入打开了国内电子书阅读市场,公司的月流水从原先的几百元暴增到一万元左右;而在AWS的云创大赛上,江苑薇的项目被500 Startups的大中华区合伙人马睿一眼相中,提供了一笔十万美元的孵化资金,邀请他们到美国参与孵化培训。

次年1月,江苑薇带着纤阅来到美国,除了学习企业运营的基本业务常识,同时受到了美国媒体的曝光。

例如在孵化期间,纤阅科技接受了TechCrunch的报道。这一报道带来的最实际收益,就是增强了公司在美国的知名度,很多当地作家主动报名,委托其代理中国市场。

但是江苑薇不急于扩张。“我们当时招募的译者团队仍然不到一千人,不可能同时邀请那么多作家参与到这个项目中来。”

美国之行也让她重新考虑纤阅的工作流程。“5月我们回国后,做的第一件事情就是修改翻译任务的分配模式。”

江苑薇此前长期对翻译作品的完成度不满。由于纤阅一直采取的是翻译者认领制度(即让翻译者自行选择要翻译的章节和数量),导致很多翻译者最后失联,项目烂尾等情形频繁发生。

于是江苑薇针对此环节做了一个细微的调整:由认领制改为分配制,而纤阅的网站后台也根据这一调整对整个工作流系统进行了升级。

自此,翻译者不再拥有自主选择的权利,纤阅的系统会综合多方因素整合出一套算法,把需要翻译的内容自动分配给每一个翻译员,要求每个人定时定量完成工作内容。

这一改变收效明显,每月能够完成翻译的作品量由之前的几本增长到了二三十本。

拿到500 Startups的10万美元孵化资金后的四个月里,清控科创控股和磬谷创投分别跟投了160万元和250万元。融资到账后,纤阅科技开始涉足期盼已久的纸质书制作与发行行业。

“传统纸质出版社的前期投入非常高。”比如,在传统出版行业,翻译费是由出版社垫付的,属于固定成本。“而对于我们这样的互联网平台,轻资产运营才是未来的发展途径。”

由于纤阅的翻译享受售后分成,所以前期基本上没有成本投入。而在印刷方面,江苑薇选择了按需印刷的模式。一个品种的图书只印50~100本,然后发放给各个销售渠道。

图书设计方面,纤阅严格规范了封面,封底,衬页和文本的模板。邀请来的图书设计师只需要简单的选择封面图片,并不需要给每一本书做一次从里到外的个性化设计。

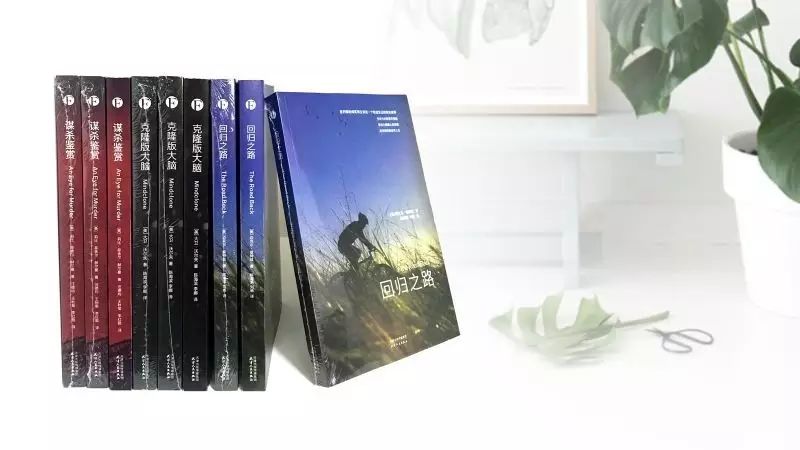

◆ Fiberead纤阅科技第一批纸质书

印刷厂的选择方面也非常顺利。因为纤阅每月的翻译图书种类较多,以每一个种类50~100本的印刷量,再加上后期的装订和塑封,最后形成了一笔金额可观的大单。“我们算是一个大客户了。”

但过程并非一帆风顺。比如纤阅最先采用的是第三方排版,在编辑的过程中因为字体选择的失误导致了最终印刷效果不佳。

“于是今年五月,我们大规模升级了编译后台,开发出一套自己的排版系统。”这样一来,纤阅便对从翻译到编辑的一整套环节有了独立的掌控能力。

7月,纤阅的第一套印刷图书出炉。虽然这些图书依然是试验品,但是江苑薇对纤阅的未来有了更加明确的展望。

“目前我们电子书的月流水有两三万,注册翻译的志愿者达到了7000人。未来推出纸质书新品,依靠多品种按需印刷的战略,静待爆款的出现。”

在这一基础上,纤阅期望未来不仅仅可以做到外文图书的翻译、编辑和发行,还可以依靠爆款塑造属于自己的IP产业。

/The End/

编辑 韩正阳 校对 杨雨晨

求报道

请加pencil-news为好友