决战美国“上甘岭”:一组数据道破两岸半导体的真实差距;金泰克李创锋:建立存储生态圈,抢抓战略机遇期;三星有意收购汽车半导体公司

1、日经:依赖国外技术是中国科技业的软肋,美国的下一步或是“温水煮青蛙”

2、金泰克李创锋:建立存储生态圈,抢抓战略机遇期

3、【2020-2021系列报道】阿里人工智能这七年:不止于“从软到硬”

4、三星电子有意收购汽车半导体公司,NXP、TI和瑞萨是主要目标

5、【2020-2021专题.企业视角】新思科技:以EDA技术赋能数字化 在机遇中及锋而试

6、华为去年在美游说支出减少了80%

7、SIA: 2020年全球半导体销售业绩为4390亿美元,同比增长6.5%

8、决战美国“上甘岭”:一组数据道破两岸半导体的真实差距

1、日经:依赖国外技术是中国科技业的软肋,美国的下一步或是“温水煮青蛙”

图片来源:路透

集微网消息,据日经亚洲评论报道,早在中国被视为美国的竞争对手之前,美国政府就一直牢牢控制着中国技术的发展。

通过《瓦森纳协议》等,美国及其盟友确保甩中国于身后,并保持安全距离。其结果是,尽管中国科技行业的规模和增长令人印象深刻,但它严重依赖国外技术。

华为只是反映这个漏洞的一个实体例子,但中国科技业同样脆弱,如果突发国外技术断档,则会面临崩溃之地。几年前,这样的景象是无法想象的,但特朗普执政期间的极端和反复无常的政策迫使企业考虑这些可能性。

美国主导的对中国科技进步的遏制是基于一种根深蒂固的敌对心态,在这样的心态中,中国便是对手。乔治城大学助理教授Mario Daniels表示,从历史上看,出口管制一直是经济战的一种手段,他们依据的是明确的敌对概念。

尽管这场技术之争只是在过去两年变得显著,但它早在进一步发酵之前就已发生。几十年来,美国一直致力于让中国的半导体制造能力至少落后全球头部梯队两代之远。此外,当中国企业试图在低端技术水平上建立市场地位时,国外公司以更优的产品充当拦路虎。

以光刻机为例,2015年前后,上海微电子试产90nm光刻机,这是芯片制造的关键设备。但陡然间,《瓦森纳协议清单》发生了变化,允许国外公司向中国出口45nm以上的设备。

中国芯片制造商争相从荷兰领军企业ASML购买65nm光刻机,这巩固了国外光刻设备制造商在中国的主导地位。官方数据显示,国外公司在中国部分光刻设备市场占有率为百分百,其中ASML占68%,日本佳能和尼康占32%。

中国对国外技术的依赖远不止半导体。在汽车业,中国目前是全球产量和销量最大的汽车市场,用于汽车发动机和变速箱的芯片约有八成依赖进口。在此之前,中国于1978年首次向外国合资企业开放了汽车行业,要求外国公司在任何合资企业中不得持有超过50%的股份。

这种情况一直持续到2018年,中国政府方面开始在2022年之前逐步取消对外资所有权的限制。40年来对外资的严格限制,仍未能让中国企业掌握制造汽车发动机的技术,这表明,强制技术转让的概念比许多人想象的要复杂。更不用说,中国的汽车芯片有98%依赖进口。目前的汽车芯片短缺凸显出,供应链的突然中断可能会导致工厂关闭和生产混乱。

在医疗领域,进口占中国高端医疗设备市场的80%。在航空发动机方面,中国的支线客机ARJ21和更大的C919飞机完全依赖外国制造的芯片,这两款飞机都使用进口发动机。在对先进制造业至关重要的数控机床领域,中国90%的技术需求依赖进口。

中国还进口了约80%的中高端传感器,而微软的Windows占中国桌面操作系统需求的88%,苹果的OS X系统占据5.4%的市场份额。Android和iOS占据了中国手机操作系统市场近100%的份额。

当然,新冠肺炎也让美国对中国的依赖更加明显。一些研究表明,美国制造的药品中高达80%的基本成分来自中国,中国也是美国医疗设备的主要来源。

关键的区别在于,在先进技术方面,中国依赖进口,因为它没有能力生产这些产品,也没有什么可替代的供应商。另一方面,美国依靠中国生产低成本的低端产品,而且有现成的替代品。

科技战争和疫情至少引发了部分的科技脱钩,这一过程不太可能逆转。这种脱钩的速度和程度将取决于美国未来的政策。美国总统拜登应该明白,努力保持中国对科技的依赖符合美国的利益,而前总统特朗普的措施实际上加速了中国实现自给自足的进程。

缓解中国企业的短期压力将延长中国对美国技术的依赖,并避免严重的全球生产混乱,这是一个远比暴力和快速脱钩更好的选择。

(校对/Carrie)

2、金泰克李创锋:建立存储生态圈,抢抓战略机遇期

集微网消息 1月16日,2021中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼在北京举办。深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称“金泰克”)荣获2021中国IC风云榜“年度新锐奖”。

金泰克董事长李创锋在接受集微网采访时表示,2021年外部环境依然复杂,芯片市场机遇和挑战并存,国内存储⼚商应该不畏挑战,抓住2021年国产化的战略机遇期。

专注存储20年,抓住信创机遇

2020年存储领域机遇与挑战并存。随着中美科技战不断升级,美国开始限制厂商向华为供应芯片,让整机⼚商及终端应⽤厂商都感受到了潜在的供应风险,促使他们加大对国产存储产品的⽀持⼒度,加速了存储芯片国产化进程。但是受疫情及国际政治局势的影响,供应链及应⽤市场产生了不小的波动,给存储芯片厂商带来巨大的挑战。

作为国内知名的专业存储方案提供商,金泰克不畏挑战,抓住了国产化机遇,围绕信创市场开发出⼀系列产品和解决⽅案。在内存产品方面,稳步提升DDR4产品线质量的同时,预研DDR5产品,与国际大厂合作开发特有产品;在LPDDR方面,目前尚处于追赶阶段, LPDDR5的预研已经开始。

李创锋表示,这些高品质的产品及解决方案让金泰克在信创市场不断取得突破,获得客户的高度认可,实现高速增长。据第三方排名,公司在消费类固态硬盘出货量位居全球第三,消费类内存出货量位居全球第六。

这一切的成绩离不开⾦泰克的长期专注。李创锋指出,⾦泰克专注存储⾏业20年,拥有深厚的技术沉淀,⽤产品、品质和服务取得客户的信任,树⽴⾃⼰的品牌和良好的行业口碑,抓住了2020年信创市场快速发展的机遇,与⽣态链中的企业共同成长。

建立生态圈,抢抓战略机遇期

疫情、供需关系以及国际政治形势让2021年存储芯片市场充满不确定性,存储芯片市场机遇与挑战依然并存。但是李创锋认为,2021年可能是国产存储芯片的⼀个战略机遇期。

李创锋指出,2021年⾦泰克将通过产品线、服务和品质的升级,推动品牌升级,并与代理商、客户建⽴更加紧密的联系。在内存产品⽅⾯,⾦泰克将在稳步提升DDR4产品线质量的同时,预研DDR5和LPDDR5产品。在SSD产品⽅⾯,⾦泰克将继续坚持全产品链的发展策略,根据不同应⽤场景进⾏多元化发展。

面对当前存储芯片缺货问题,李创锋指出,经过20年的积累沉淀,⾦泰克已经与上下游合作伙伴建⽴⻓期、稳定的合作关系,他有信心克服产能瓶颈,保证产品供应。

面对存储芯片国产化机遇,李创锋认为,国产化机会对每家公司都是平等的,要抓住百年难得一遇的机会,都需要靠⻓期的积累、沉淀、坚持。2021年,金泰克将继续通过产品线、服务和品质的升级,推动品牌升级,并与代理商、客户建立更加紧密的联系,致⼒成为值得信赖的数据存储合作伙伴。

3、【2020-2021系列报道】阿里人工智能这七年:不止于“从软到硬”

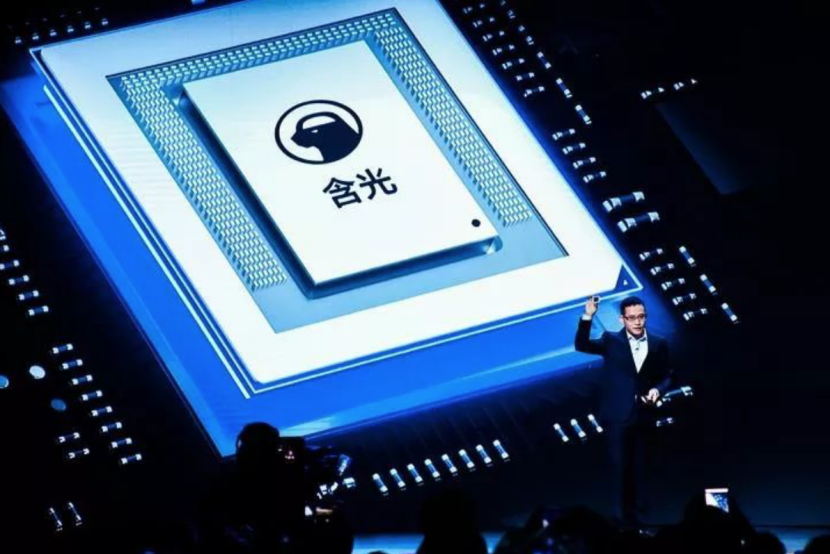

2019年9月25日的杭州云栖大会上,达摩院院长张建锋现场展示了这款全球最强的AI芯片——含光800。图片来源:澎湃新闻

集微网报道,近期一则关于阿里巴巴人工智能实验室(AI Labs)并入智能阿里云的消息一度引发业界对其人工智能战略变化的猜测。阿里巴巴官方回应称,AI Labs在上一轮架构变动中已经整体并入云智能事业群,主要由谭平教授负责,新官网正在制作将独立上线。这意味着,曾经孵化出天猫精灵AI助手、服务机器人等产品的AI Labs 从此要加上一个“云”字。

公开资料显示,阿里巴巴人工智能实验室(AI Labs)于2016年低调成立,并于2017年7月5日首次公开亮相,主要负责阿里巴巴集团旗下消费级人工智能(AI)产品的研发。研究方向涵盖了语音助手、工业设计、智能制造、机器人技术、环境感知、高精定位、决策规划、智能控制、AI 数据平台等。

但这家电商巨头的人工智能布局早在七年就已经开始,一切始于2014年设立的阿里最神秘部门——iDST(Institute of Data Science & Technologies,数据科学与技术研究院)。

过去七年里,阿里在全球人工智能的激烈赛道上悄然跑进了第一梯队。阿里的人工智能战略也在一路奔跑中不断迭代,经历了人工智能技术长征的发端与突围。

始于神秘部门iDST:从软件起步

2014年9月19日,阿里巴巴在纽交所敲钟。这家彼时市值2400亿美金的公司并不满足被定义为一家“电商公司”。彼时,中国互联网市场仍处在模式创新的初级阶段,但这家以商业利益为本的企业则在谋划一个技术驱动型的新定位——打造一个前沿技术的研究院。紧接着,iDST(数据科学与技术研究院Institute of Data Science & Technologies)宣告成立,堪称阿里内部最神秘部门。这对于当时仍处在模式创新初级的中国互联网市场,不能不说是一个冒险的战略。

在探索人工智能的早期阶段,阿里并没有大刀阔斧地上马新项目,而是从现有的核心业务盘子上找AI切口,然后才推动落地。

第一个切口是2014年正式启动的“图像搜索”项目,目标是落地到手淘(手机淘宝应用)平台。该项目采用深度学习技术,随之成为阿里历史上最早采用深度学习技术并上线的 C 端应用产品。2015年“双十一”期间,首次采用深度学习技术的支付宝客服实现了 94% 语音自助,这意味着有 94% 打来的电话不再需要转接到人工服务。次年,这个数字提升到 97%。去除掉人工智能团队的人员工资和计算资源成本,智能客服项目为公司节省了一个多亿。

紧接着,攻关语言技术成为下一个目标。因为相较于视觉,语言则更偏向底层技术,以原子化能力的形式起作用,扮演着赋能和支撑的角色。它对于大型互联网技术公司而言往往不可或缺,但技术团队却又是极其分散的。

于是,语言技术恰好成为了技术平台化的最佳试验场。阿里也藉由建立自然语言处理(NLP)“大中台”之举,将其各业务线的NLP有机整合,不在各自为营。这支百余人的NLP队伍能够支持阿里系 600 余个业务方,每天调用量达到了两万亿次。沿用同样的思路,另一条技术分支——机器翻译技术也实现了规模化的业务支撑能力,为阿里全球化电商平台上的买卖双方提供 20 多种语言,48 种语言方向的机器翻译服务,覆盖欧洲、亚洲、美洲与中东地区的绝大多数国家。

从单个功能应用,到十个、百个、数百个的业务方支持,每天被亿级用户使用,技术平台化的战略得到了有效验证与认可。而平台化也非终点,“上云”才是一片更广阔的天地。

而阿里内部的海量业务和长期实战的检验,为技术与方案移植到阿里云平台提供了硬核实力。很快,NLP平台和机器翻译平台先后在阿里云上的人工智能板块上线,供第三方的云计算客户使用。

将单一的人工智能技术与业务集群紧密结合,集成为业务和应用中的产品,进而再形成平台化和大规模可复制化的云计算商品,阿里从“0到1”走出了自己的一条人工智能布局落地之路。

2017年10月11日的杭州云栖大会上,阿里巴巴 CTO 张建锋宣布达摩院正式成立,计划此后 3 年里投入超过 1000 亿元,用于涵盖基础科学和颠覆式技术创新的研究。iDST 则成为达摩院旗下最大的机器智能实验室分支。

从iDST起步到达摩院,阿里人工智能技术体系也由此固化下来。

达摩院:构建AI“原子能力”

成立3年来,达摩院完成了一座一流研究院的建制,搭建了完整的“科学—技术—产品”研究体系。如今的达摩院人才济济,超过半数科学家具有名校博士学位,其中机器智能团队拥有20多位知名大学教授,近10位IEEE FELLOW。在杭州、北京、上海、新加坡、以色列、西雅图、硅谷等全球8个地区设立了研究中心。目前,达摩院专注机器智能、数据计算、机器人、金融科技和X等研究方向,也即“4+X”研究领域,设有14个实验室。

先后在国际顶级技术赛事上获得60多项世界第一,发表1000多篇国际顶会论文;成功孵化了两家高科技企业——平头哥半导体公司和小蛮驴智能科技有限公司。

以达摩院机器智能实验室为主导,阿里建成了完善的机器智能算法体系,取得了众多世界领先的技术成果,并将AI的应用落地推广到工业、医疗、物流、遥感、城市大脑等丰富场景中。

根据阿里内部数据,目前,阿里AI每天调用超1万亿次,服务全球10亿人,日处理图像10亿张、视频120万小时、语音55万小时及自然语言5千亿句。以达摩院底层技术为基座,阿里已经跻身全球人工智能公司的第一梯队。

阿里巴巴iDST首席科学家和副院长、阿里巴巴达摩院机器智能技术实验室主任金榕曾指出,达摩院的设立主要有两个目标:一是把达摩院的AI基础能力(原子能力)放到平台上支撑所有业务。比如阿里内部跟语音识别有关的业务都会使用达摩院的底层语音平台,但会根据具体业务做定制化的改变。二是上云。通过内部核心业务验证后,用户的接受度和满意度达到一定指标,产品上云商业化,进一步放大价值,服务整个社会。

“云字辈”的AI之路

由此看来,AI Lab并入阿里云几乎是顺理成章的事。这一架构变动也更利于人工智能的发展逻辑。

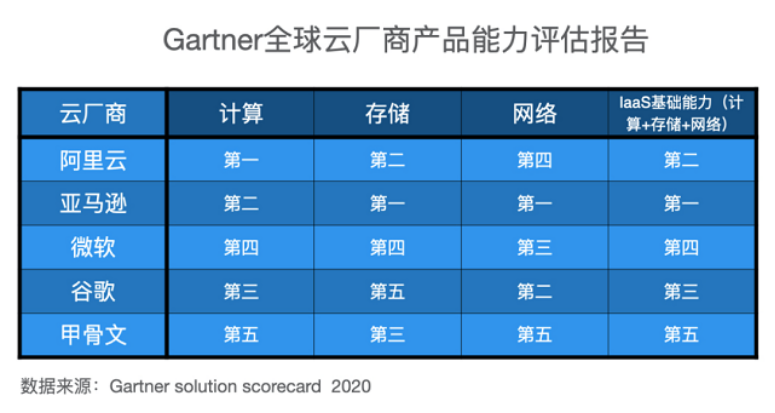

对于人工智能而言,算法、算力、数据是三大核心,数据量的指数级激增之下,对算力提升的需求也随之激增。而近年来阿里的计算能力得益于阿里云的巨大成功。Gartner去年发布的全球云产品评估报告中,在云计算大类中,阿里云以92.3%的得分率排名第一。在存储和IaaS基础能力大类中,阿里云位列全球第二。阿里云已连续两年入选该报告,是唯一入选的中国厂商。

与此同时,对于阿里巴巴整体的业务发展来说,将其AI战略加上一个“云”也是势在必行。

在电商业务之后,云计算业务已经上升到集团的主要营收的第二位,阿里云智能总裁张建锋在2019年提出了“ALL in Cloud”的战略。依托于云计算平台,阿里搭建了AI技术向B端产业赋能的各级大脑模块,比如城市大脑。

在计算层,“新一代计算引擎”已经成为支撑起阿里千亿成交额、每秒数万笔交易的核心底层技术,MaxCompute(离线计算)、Flink(实时计算)、PAI(人工智能)被视为这项技术背后的“三驾马车”。

此外,随着更深、更强、更底层的算力挖掘成为全球人工智能市场的主旋律,“算法+芯片”也成为阿里布局AI新一阶段的必由之路——先后投资寒武纪、耐能等AI芯片团队,收购中天微、先声互联等芯片标的,成立“平头哥”芯片公司。目前,阿里已经发布基于RSIC-V架构的智能IoT芯片玄铁,AI语音FPGA芯片Ouroboros设计,基于云端的神经网络芯片“Ali-NPU”也已经在路上。

盘点“阿里云人工智能实验室2020年重磅技术突破”,该实验室FY21累计提交42个专利、11个创新提案和1个“核心技术保护”。其核心技术突破包括大规模高精度全息空间重建技术、BIM建模技术、3D 全息扫描设备、微型柔性机器人等。

而2020年阿里在AI领域最具代表性的则是两大布局:

一是发布城市大脑3.0。去年6月发布的城市大脑3.0与以往相比强化了感知能力,将通过城市空间基因库链接农田、建筑、公共交通等全部城市要素。通过人工智能技术,城市大脑可以实现交通、医疗、应急、民生养老、公共服务等全部城市场景的智能化决策。

二是发布了“无影”云电脑。与传统电脑不同的是,阿里巴巴“无影”云电脑是真正意义上第一个“去实体化”的电脑,用户仅需一块显示屏,即可实现类似传统实体电脑的能力,而这一切均是基于阿里云的应用。基于这一云电脑的应用,用户可实现随时随地办公及日常娱乐。但该技术前提是较高的网络需求。

不过,与2019年相比,2020年的阿里巴巴在芯片方面没有太大动作,自从2019年推出了含光800之后,再无其他芯片推出。

结语

从电商平台到AI芯片、AI云服务、AI算法、AI平台的全方位布局,一系列的动作,从内部来看,不仅标志着阿里人工智能布局“从软到硬”的深化,也预示着AI将更为长久地驱动着阿里经济体成长。

与此同时,在外部,阿里人工智能的这七年,面对的是亚马逊、微软、IBM、谷歌等巨头企业的前方围堵。但阿里巴巴通过建立达摩院加强其AI的技术底座,再借助阿里云的竞争优势,以“云+AI+IOT”模式展开云、管、边、端、AI、物联网的全链路、一体化布局,闯出了一条自由的AI之路,并巧妙地在产品毛坯时期避开了各大巨头的炮火,为后期发展提供了动能。

接下去,正式归入“云”字辈的阿里AI之路将怎么走?

申万宏源证券近期的一份研报中指出,AI 产业已经从早期“技术驱动”走向“商业驱动”阶段发展,AI 商业化落地需要算法/产品/系统/解决方案的整体交付, 过程中,不同 AI 厂商的行业 Know-How 形成明显分化。因而接下去,AI 的新三要素——产品、方案、工程化,将是竞争焦点。(校对/Jimmy)

4、三星电子有意收购汽车半导体公司,NXP、TI和瑞萨是主要目标

集微网消息,据businessKorea报道,三星电子首席财务官崔允浩在1月28日的电话会议上正式宣布公司计划积极进行并购交易,并将并购市场目光投向汽车半导体行业。

其中,荷兰的恩智浦(NXP),美国的德州仪器(TI)和日本的瑞萨(Renesas)正成为三星电子有吸引力的并购目标。投资银行业内部人士说:“三星电子已经在2019年对恩智浦和TI进行了尽职调查。”此前,一直有传言称三星正考虑收购恩智浦。

汽车半导体具有巨大的增长潜力。根据市场研究公司Gartner的数据,2018年单辆汽车中的半导体价值为400美元,但预计到2024年无人驾驶汽车普及时,半导体的价值将超过1,000美元。

以上三家公司都各有优势。恩智浦在车辆的应用处理器(AP)和信息娱乐方面拥有出色的技术能力,预计将与三星电子子公司Harman产生巨大的协同作用。

TI基于其在模拟半导体方面的专业知识,专门生产高压功率半导体,这是电动汽车的关键设备。

瑞萨是微控制器单元(MCU)的领先生产商,该组件在汽车半导体市场中所占比例最大(30%)。瑞萨电子在全球MCU市场中占有31%的份额,与NXP并驾齐驱。该公司还于2018年收购了半导体设计公司IDT,从而增强了其在自动驾驶半导体领域的能力。

三星电子副董事长李在榕近期在幕后消息中强调:“无论我的处境如何,三星都应继续前进。”他消除了公司因缺乏负责人而推迟并购交易的担忧。

业内分析师预测,这将成为三星电子自收购哈曼以来最大的一笔交易。TI的市值为173.68万亿韩元,NXP为51.22万亿韩元,瑞萨电子为22.34万亿韩元。三星电子还拥有强大的并购交易财务资源。到2020年第三季度末,仅其可兑现资产就达到了116万亿韩元。“我们正在积极考虑在半导体以外的各个领域进行并购交易。”三星电子的一位代表说。

(校对/holly)

5、【2020-2021专题.企业视角】新思科技:以EDA技术赋能数字化 在机遇中及锋而试

【编者按】魔幻的2020年终于走完,期待已久的2021年如期而至。回顾2020,疫情深刻地影响了全球半导体产业的发展,更加剧了国际形势的复杂变迁,自主可控、贸易保护主义、去全球化成为关注焦点;与此同时,政策和资本持续加持,线上办公/教育、新能源汽车等新兴应用落地开花。在2021年到来之际,《集微网》特推出【2020-2021年度专题】,围绕热点话题、热门技术和应用、重大事件等多维度梳理,为上下游企业提供参考镜鉴。本期企业视角来自全球领先的EDA厂商新思科技。

集微网报道 伴随着新冠疫情在全球的蔓延以及国际贸易形势的不确定变化,我们走过了2020。让人振奋的是,在复杂国际形势驱动下,去年国内半导体行业投融资掀起一股小高潮,总融资金额超过1000亿元,预示着半导体集成电路未来发展的火热前景。作为芯片设计的上游,EDA行业更是迎来了难得的先机。

全球电子自动化设计(EDA)领导厂商新思科技十分看好新一年的发展,在接受集微网采访时,新思科技回顾了过去一年产业状况,对新的一年技术、市场发展趋势给出自己的研判,新思科技预计,得益于中国半导体市场的良好表现以及产业数字化的强大需求,后疫情时代,EDA行业将迎来快速发展。

得益中国半导体市场良好表现 EDA行业持续增长

2020年初爆发的新冠疫情,席卷全球,影响了各行各业。但新思科技认为,相比其他行业,整个EDA行业所受影响相对有限。ESD联盟第二季度报告(《ESD Alliance Reports Strong Electronic Design Automation Industry Revenue Growth for Q2 2020》)显示,EDA行业在2020年第二季度营收同比增长12.6%,达到27.839亿美元,2019第三季度到2020第二季度这四个季度的整体平均收入比前四个季度也增长了6.7%。而这与中国半导体市场的良好表现及疫情催生的新的芯片需求息息相关。

根据半导体行业协会(SIA)公布的数据,上半年全球半导体市场的增长,100%是由中国贡献的。这得益于中国疫情的有效控制,也与中国政府新基建的部署和推进密切相关。

同时,新冠疫情催生了如监测防控、检验检测、治疗救治、远程办公等方面的新需求,疫情防控常态化下的新需求给半导体行业发展带来新机遇,这无疑也带动了覆盖从芯片设计到制造全流程的EDA行业的发展。

创新EDA技术赋能数字化,在机遇中及锋而试

时下,各行各业正加速数字化转型,数据已然是极其重要的生产要素和生产力引擎,数字经济的浪潮正以前所未有的力量推动社会高速发展。作为业界唯一一家能够覆盖集成电路产业所有环节的EDA公司,新思科技很早就开始探索以数字化的产品和平台贯通整个产业。新思科技表示,在软件方面已经实现了数据在不同平台之间的自由流动和共享,而在硬件方面,新思科技将从不同的维度努力打造面向未来的新一代EDA软件,实现芯片创新和数据互享,以此共建产业数字化,并为更大范围的产业互联网提供底层技术支持。

回顾过去一年,新思科技发布了多款创新技术及产品,以帮助用户和开发者们应对芯片设计日益复杂、工艺技术逐代演进、市场需求变化巨大等挑战。

其中,推出的DSO.ai产品能够通过AI技术在芯片设计的巨大求解空间里搜索优化目标,大幅提升芯片设计团队整体生产力。三星芯片设计团队利用DSO.ai解决方案成功实现PPA的进一步突破,仅用3天就实现了原本需要一个多月才能完成的芯片设计工作;另一款新产品RTL Architect则是业界首个物理感知RTL设计系统,可将芯片设计周期减半,并提供卓越的结果质量;新推出的3DIC Compiler技术则提供了一个集架构探究、设计、实现和signoff于一体的环境,能够帮助开发者实现多裸晶芯片集成、协同设计和更快的收敛。

前不久,新思科技推出了业界首个以数据分析驱动的SLM平台。通过搜集芯片各个阶段中有价值的数据,可以在芯片生命周期中对这些数据进行高效地分析优化,使其从设计、制造、量产,乃至系统上发挥应有的作用,最终实现芯片在性能、可靠性、安全性等方面的突破。

机遇总是留给有准备的人,面对市场上出现的新挑战、新需求,新思科技凭借创新产品和技术与客户/合作伙伴携手,高效解决了芯片从设计到生产的一系列挑战。

立足本土人才市场,携手共建生态圈

作为EDA行业领导厂商,过去25年来,新思科技在中国半导体市场坚持人才、技术、资本、合作四位一体的联动发展策略,持续投入,立足本土市场需求,充分利用当地人才,与行业上下游开展合作,努力打造良好的产业生态圈,推动行业良性发展。

其中,新思科技特别注重人才培养,通过校企合作,为中国半导体行业的发展输送一批又一批高质量人才。在技术方面,新思科技武汉全球研发中心已落成投入使用,这是新思科技在海外首次投资建设的顶级研发中心;在资本方面,新思科技在中国成立了战略投资基金,作为母基金通过与中国本地企业和投资机构携手合作,不仅在资本上支持芯片技术和最新科技创新,还借助新思科技技术的力量赋能创新企业快速成长;此外,新思科技还坚信“独行未必至深,但众行一定至远”,注重与国内半导体产业上下游企业的合作,在2020年,新思科技与国产EDA公司芯华章开展合作,在南京设立云验证中心,为广大IC设计企业提供更好的验证服务。

2021年的新篇章已经打开,芯片和半导体产业作为数字化社会的底层技术,已经站到了风口之上。凭借着覆盖半导体所有环节的技术支持,新思科技有信心和底气,通过新一代EDA技术,赋能数字社会建设。

(校对/Sky)

6、华为去年在美游说支出减少了80%

集微网消息,据日经亚洲援引opensecrets数据显示,由于近一段时间地缘政治的变化和美国市场监管风向的不确定性,去年中国科技公司在美国游说支出显著增加。

华为(@路透社)

TikTok的母公司字节跳动(ByteDance)去年在美游说花费为261万美元,比前一年增长了十倍。美国前总统特朗普曾一度下令封禁“美版抖音”,作为应对,字节跳动去年一共雇用了47位游说者来影响美国国会的决策,比2019年增加了30人。

此外,阿里集团花费了316万美元,比2019年增长了约20%,腾讯去年才在美国正式启动游说程序,花费了约152万美元。

与此同时,华为在美国的游说资金降低了约80%。

Facebook的支出2020年增长了18%,达到了1968万美元,首次跃居游说支出榜首。2019年游说支出的冠军则是亚马逊,2020年在原基础上增长了12%,达到1872万美元,仅次于Facebook。

包括谷歌母公司Alphabet和苹果在内的美国互联网四大巨头共花费了5390万美元,比上一年略有增长。

随着美国国会议员对科技公司的反垄断调查越来越严格,互联网巨头花费在游说上的支出也越来越多,拜登上台之后,亚马逊与白宫的关系看起来也得到改善,该企业还协助政府提供新冠疫苗的分发服务。

(校对/holly)

7、SIA: 2020年全球半导体销售业绩为4390亿美元,同比增长6.5%

集微网消息,2月1日,SIA(美国半导体行业协会)数据显示,2020年全球半导体销售业绩为4390亿美元,较2019年增长6.5%,主要是四季度的销售复苏帮助抵消了3、4月份的大幅下滑。

其中,2020年12月全球半导体销售额为392亿美元,同比2019年12月增长8.3%,环比2020年11月下降2.0%。2020年第四季度销售额为1,175亿美元,同比2019年第四季度增长8.3%,环比2020年第三季度增长3.5%。

此外,SIA数据显示,2020年第三季度全球半导体销售额总计1136亿美元,环比增长11.0%,比2019年同期相比增长5.8%。

该协会表示,美国芯片制造商的销售额约为2080亿美元,占全球总销售额的47%左右。美国的芯片进口额为941.5亿美元,较2019年增长19.8%。

令据美国半导体行业协会产业统计和经济政策主管Falan Yinug表示,美国采购的增长主要是由用于数据中心等的高端存储芯片推动。“尽管美国公司占全球半导体销售的近一半,但在2020年,他们仅占全球芯片生产能力的12%左右,远低于1990年的37%,因为大多数美国公司现在都从亚洲工厂采购芯片。”(校对/Value)

8、决战美国“上甘岭”:一组数据道破两岸半导体的真实差距

从蒋尚义到梁孟松,从中芯国际到福建晋华、上海兆芯,从存储器、芯片到半导体晶圆封装、测试,中国大陆半导体产业随处可见台湾的元素。

台积电作为中国台湾半导体产业的骄傲,硬是在美、欧、日、韩的夹缝中,闯出了一片自主的天地。

归结起来,中国台湾半导体产业的成功因素有很多。

其中重要一点,就是中国台湾整个产业界对美、欧、日、韩等半导体领先国家或地区的知识产权非常尊重。只有尊重,才会想尽办法去学习、去超越。

中国台湾半导体产业界历来的这种重视开展专利分析预警和布局的传统,不仅仅是因为美国是全球半导体产业的“根据地”,更因为美国在全球率先建立了一套完整的半导体产业技术规则,还带头建立了全球半导体知识产权游戏规则。

凭借美国强大的司法体系,对侵犯知识产权往往给出惩罚性赔偿,使得所有后来者都不得不重视知识产权。

因此这种共识在台湾很容易达成:如果要崛起,就必须在知识产权上直面这座不可逾越的“大山”。

此前的日本和韩国的半导体产业发展经验,都证实了这一观点。

正是在知识产权这条路上,折射出了两岸当前在半导体产业的真实差距。

2021年1月12日,美国专利服务机构IFI Claims公布了2020年美国专利授权量的TOP 50。随之公布的还有TOP 1000的全球入围企业和机构。对比入围的大陆和台湾地区的企业,你会发现,中国的半导体产业突围还有很长的路要走。

01 大陆半导体因何而“弱”?

先来看中国大陆和香港地区的入围企业情况。共有39家大陆企业/高校(注:同一子母公司去重后)和2家香港企业进入榜单。

数据来源:IFI Claims;制作:企业专利观察

从入围榜单的大陆企业和名次,可以看出以中国在逐步突破西方技术壁垒的行业大致可以分成四个梯队。

第一梯队,是以华为、中兴为代表的通信行业。这是中国率先突破西方技术垄断的产业,从3G追赶到5G引领,华为和中兴也是率先出海的企业,美国专利一直是这些企业战略性部署的重点。

第二梯队,是以京东方、华星光电、天马微、惠科为代表的显示面板行业。这是中国已经逐步突破,并与三星、LG等显示巨头开始并跑的产业。虽然整个显示版面的生产制造都在东亚,但是包括三星和LG的显示巨头,都将美国作为最重要的专利布局国家,使得国内显示面板企业也不得不遵循市场竞争的“国际惯例”。

第三梯队,是以腾讯、OPPO、小米、百度、大疆、宁德时代、上海联影、歌尔、比亚迪等一批互联网、手机、消费电子、医疗和汽车等行业成长起来的国际化公司,大部分都是为了国际化业务而开展的美国专利布局。尤其是手机企业,获得美国专利则更希望是获得与国外巨头谈判中更好的专利筹码。

第四梯队,才是以中芯国际、长江存储、福建晋华、上海兆芯为代表的纯半导体行业。这类企业出现时间不长,专利数量有限,但却是大陆半导体行业要实现突破所必不可少的“牵头人”。从长江存储一年增长了840%的授权量,就能够看到这些企业对于在美国获得足够的“专利武器”有多么迫切,尤其是在中美贸易战的背景下。

02 台湾地区为何能呈现“群狼”态势?

与半导体行业在美专利实力只能位列大陆第四梯队不同,台湾半导体产业在美的状态几乎呈现了一种“群狼”态势。

在TOP 1000中,台湾入选企业25家,几乎清一色的全是半导体产业链的企业,从晶圆设计、封测、设备和制造,到后端的电脑、手机,到零组件和模组,可以说,入选企业基本涵盖了台湾半导体产业的精英力量。

数据来源:IFI Claims;制作:企业专利观察

台湾半导体产业链企业在美国持续布局已经有超过20年的历史,正是持续不断在半导体技术上开展创新和专利布局,才使得台湾在半导体的人才、管理、技术上逐步磨合,达到世界一流的水平。而这些丰富的经验,或者说是Know-how是大陆在短时间内如法快速自主形成的。

大陆自2008年实施《国家知识产权战略纲要》以来,专利申请量连年增长,目前仅一年的发明专利申请量就超过130万件,是美、欧、日、韩这些国家之和还要多。但是在关键的“卡脖子”技术上,大陆企业2020年在美授权的半导体专利之和即使全加起来,充其量也就和台湾相近。连台湾还没赶上,我们的半导体产业怎么去赶上日本和美国。

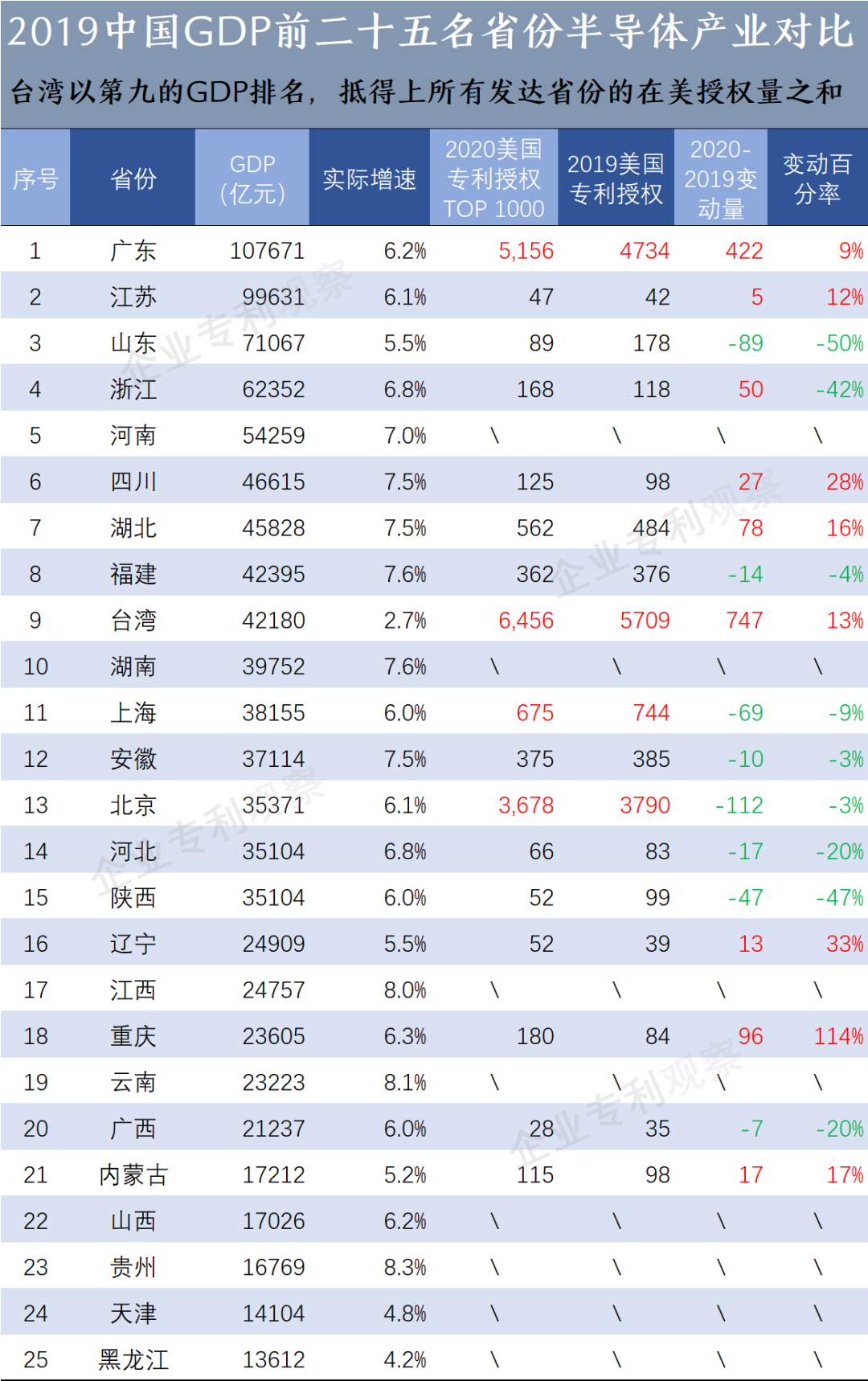

03 台湾地区凭一己之力做到了大陆各省之和

1月18日,国家统计局公布了2020年GDP数值,中国首次超过100万亿,实现历史性的跨越。

拿台湾地区与中国大陆GDP的领头羊广东和半导体产业的领头羊上海做个对比。

台湾省以全国第九的GDP排名(2019年数据),在美国专利授权量要高于广东、上海和北京。甚至2019-2020年一年的新增授权量,台湾省(747项)就要比所有大陆省份加起来都要多。

数据来源:国家统计局,IFI Claims;制作:企业专利观察

广东GDP可谓富可敌国,全球按国家排名可以排在约13位,2020年甚至有可能超过韩国。

一直以来,广东的国际专利申请PCT数量一直稳居国内第一,孕育了一批华为、中兴、腾讯、OPPO、TCL、大疆等一批走向国际的企业。

但是在半导体产业上,台湾用不到广东2/5的GDP,却产出了比广东至少多一倍的半导体专利。这个差距是很惊人的。

不仅是广东,放眼到中国半导体行业最集中、最发达的上海或长三角,这些地区2020年一年的半导体美国专利,加起来也不到台湾的五分之一。

这说明什么?

至少说明在人才、研发投入、专利竞争意识和重视度上,台湾半导体产业都要远远领先大陆好几个“身位”。

04 美国专利为什么是“上甘岭”?

那来看看为什么要在美国布局专利。

第一,全球半导体产业的规则是由美国人制定的,如摩尔定律。半导体产业又是美国得以“统治”世界的“根技术”,所有参与到半导体行业游戏中的后来者,必须要依靠真正的创新实力来获得地位认证,而专利申请和布局就是相对公平的一种方式。

第二,目前很多企业,即使在美国没有业务,也会花费不菲地去美国进行专利布局,像华为最明显,目的就是希望借助美国专利获得参与国际分工的机会,更直白一些,就是通过美国专利获得竞争谈判的筹码。

这也是为何日本企业最近十年已经开始在走下坡路,即使很多大企业经济状况不好,也要继续保持在美国专利授权榜TOP 50中占据多数的原因。背后逻辑同样是希望通过美国专利影响力来掌控行业的话语权。

台湾产业界很早就对此达成了共识。尤其在高科技行业,拿下美国专利已经成为必选项。

2009年,台湾触控技术龙头义隆公司在美国起诉苹果公司侵犯多点触控技术,苹果公司随即就提起了专利无效,并进行反诉,但还是在2012年与台湾义隆签署了和解协议,最终苹果公司支付和解费500万美元,双方建立专利共享合作关系。

十多年前的台湾企业专利就能将苹果"斩落马下"。

台湾业界类似的情况很多,像光学镜头龙头大立光学的专利,大陆的舜宇、欧菲光、瑞声恐怕每天都会感觉“芒刺在背”。

那为何大陆企业的专利数量和台湾相比差距又这么大呢?

最根本的原因还是意识的差异和成本的考量。

美国高昂的专利申请和维护成本,直接吓退了一些本身规模就不大的半导体企业。除了像华为、腾讯这种不差钱或者说是敢于前期投入,把专利前瞻性布局作为获取行业领先度的企业还是太少了。大部分企业在决定是否申请海外专利都要好好思考一下现实作用和意义,这无形中就阻挡了很大一批人去海外布局。

相比之下,台湾企业则把去美国进行专利申请当作头等要务,即使不在台湾地区或是大陆申请专利,也要将美国专利拿下来。

一个是“砸锅卖铁”也要搞;一个是连中国专利都不多,更何况去美国申请了,去美国不仅成本高而且见效慢。正是在这种“意识+成本”的双重顾虑叠加下,中国大陆半导体产业的知识产权国际化道路与日韩、台湾地区相比,差距巨大。

日本和韩国的半导体产业的成功经验表明:“有了美国专利未必做得成,但是没有美国专利,恐怕很难做成!”

美国专利更像是半导体行业的“上甘岭”。

05 “授人与鱼”?中国专利政策走到了“十字路口”

如何解决美国专利费用高企对中国申请人造成的障碍?

中国现行的做法是直接用财政补贴,从而实现海外专利,尤其是美国专利的增长。

但是这一政策近来也受到了美国政府当局的关注。

近日,美国专利商标局USPTO发布了专门针对中国专利和商标申请量大幅增长的原因调查报告。

结果显示,政府补贴、直接干预、恶意抢注等成为主要因素。

中国企业在美国高速增长的商标申请,已经对美国审查系统带来了不小的压力,而报告将其归结为中国政府的激励或指标要求。

虽然中国在美国的专利申请还不足以达到冲击USPTO专利审查系统的程度,但是报告中也注意到了,由于中国各级政府对海外专利,尤其是美国专利的资助政策,使得中国申请人将更多把专利分拆,并在美国申请,以获得更多数量的美国专利。

报告的核心思想没有离开对中国专利质量的诋毁,认为中国这些依靠政策出现的专利还都是低质量专利。

中国现行的专利资助政策走到了“十字路口”。

“授人以鱼”只能解决一时的问题,“专利”最终还是要到市场竞争环境中去验证价值的。尤其是对半导体产业,低价值专利即使在美国获得专利授权,在真正的企业“搏杀”中是难以发挥作用的。

中国未来的政策可能要由“喂激素”式的辅导,转变为着眼于为企业优化环境,引导企业“发自内心”式的主动去布局海外(美国)专利。

否则,在美国政府不断对中国政策的质疑中,最受伤害的反而是像华为这种完全没有靠政府资助,凭一己之力做到美国专利榜单前十名的中国企业。

如何为中国的半导体企业搭建创新和专利保护的环境?做好三点“授渔”,要比直接“授鱼”更重要。

一是提高专利意识。中国半导体产业除了少数巨头外,现阶段以中小企业居多,从这些企业申请的专利数量和质量可以看出,专利保护意识普遍有待加强。这与美国七十年前半导体产业大发展时期,“车库创业”者们普遍较高的知识产权保护意识还有很大差距。美国正是通过立法不断保护创新,才能一直引领全球半导体产业的发展,直至制定全球的产业规则。因此提高中国半导体行业的整体专利意识,比直接资助更显重要。

二是提供专业服务。半导体企业如果有意识去做专利布局了,随之而来的是如何做布局,怎么运用专利去协助企业做好研发、实现商业上的成功?其中有很多待解的问题,例如美国和日本半导体产业都发展了六七十年,韩国和台湾也发展了三四十年,积累了大量的专利信息,对中国企业而言,突破口在哪里?哪些专利情报是有用的,哪些是可以帮助国内企业减少弯路的?这些工作如果单靠企业内部的知识产权部门往往难以完成,因此需要更懂半导体产业的专业服务机构来操盘,但是国内真正能担纲起这个重任的服务机构寥寥无几,能够达到从中美竞争角度去提供高价值服务的机构更是凤毛麟角。

三是提升代理质量。意识有了,服务到位了,到打造“专利武器”环节,才会发现,中国半导体产业的专利代理队人队伍才是“短板中的短板”。做一件好的“专利武器”,不需要对技术的深入了解,更需要对竞争对手国家法律体系的“胸有成竹”,这种经历如果不在半导体产业浸淫几十年是很难历练出来的。国外为行业巨头打造“杀手专利武器”的往往都是几十年专注于半导体行业的专利律师和代理人,反观国内,这样的人才屈指可数。没有好的武器,我们怎么和对手竞争?

06 结语:道阻且长,行则将至

中国半导体产业的突破必将实现,也一定会实现。

但这将会是一个漫长崎岖的过程,道阻且长,行则将至。

成功需要产业链中的每个环节各司其职,研发做好研发的事,专利做好专利的事,市场做好市场的事,组合起来,就是一个强大的中国半导体产业。

无论对半导体产业,还是知识产权行业,这是最坏的时代,也是最好的时代。

(校对/范蓉)

更多新闻请点击进入爱集微小程序 阅读

1.OPPO回应上海超级旗舰店关闭:业务需求变化 进行门店调整与升级

2.OPPO宣布升级渠道策略 推出多项支持政策布局高端

3.现代集团开始担心与苹果合作存在风险

4.罕见Apple 1古董电脑出现在eBay网站,要价150万美元

5.首破6千台!小鹏汽车交付量连续3个月刷新交付纪录

6.高通公司、东软集团及移远通信支持长城汽车打造首款量产5G车载无线终端

7.决战美国“上甘岭”:一组数据道破两岸半导体的真实差距

8.全球首款基于WiFi halow的超级穿墙王无线WiFi扩展器发布

9.性能优异且兼容主流光耦,工业应用隔离驱动首选NSi6801

10.首迎开门红,青岛经济技术开发区8个重点项目集中签约

球分享

球点赞

球在看