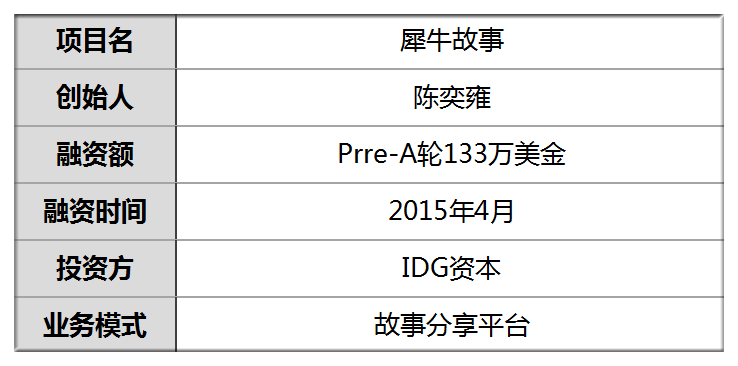

融资133万美金 他的故事分享平台让100万用户倾述衷肠 日增700故事

文| 铅笔道 记者 邱晓雅

►导语

结束十年的端游创业后,“慢”成了陈奕雍做产品的追求。

他先是做了一款慢交友产品——花开。一男一女播下一颗种子,浇水、松土、除虫。直至花开,他们才能看到彼此的资料,沟通,再见面。完成整个过程,最快也需要一个月。

因为太慢,“花开”最终死了,死亡时间是2013年年底。

之后,延续“花开”的慢方式,陈奕雍做了“犀牛故事”,定位于故事分享平台,让专业的、非专业的用户都能分享自己的作品。

相比于“花开”用户少的可怜,“犀牛故事”在上线一周后,便被App Store推荐。推荐两周后,App下载量已达20多万。

截至目前,“犀牛故事” App下载量达500万,注册用户100万,日活2万,每天新增700个故事。

注: 陈奕雍已确认文中数据真实无误,铅笔道愿与他一起为内容真实性背书。

陈奕雍想起自己的奶奶。“她是个奇女子,来自台湾,横跨两岸,活了100岁,而这一百年是中国最动荡的一百年。”

生于乱世,一生沉浮。陈想把奶奶的故事记录下来。“当时,我并没有太多的想法,只是觉得如果不写下来,可能永远都不会有人知道了。”

一个通宵,故事完成,题目简单直接,就叫《我奶奶》。陈奕雍将其发到微博上,“一两天时间,竟有几百万阅读量,并被好几个大V转发”。而当时他的微博只有三四十个粉丝,“大部分还是僵尸粉”。

此时是2014年1月,“花开”(陈奕雍的上个项目)失败之后,陈奕雍一直苦于不知道下一步该做些什么。文章的爆火让他意识到:原来故事能有这么强的力量。

◆ “我们现在的办公室在海边,有一个100多平米的临海落地窗。”

陈奕雍想做一款基于故事的社交产品。“故事也是社交的基本元素。”

他依旧觉得社交不应该快。“一定有一些人,他们希望用更慢的方式表达自我。”

3月,陈着手做“犀牛故事”,定位于故事分享平台。他找来太太近20年的闺蜜——张春做主编。“她有一家只在晴天营业的冰淇淋店——晴天见,她既是画家,又是作家,已有很多作品。”

设计时,陈奕雍一直在思考要用什么方式去表达产品。“Facebook Paper是左右交互,左右滑而非上下滑。我看了之后觉得很酷炫,国内没有人做过这种事情,就依照它做了第一版。”

◆ “犀牛故事”的保安队长——张多比

7月,“犀牛故事”在App Store上线,内容生产采用UGC方式。

但上线前不久,陈奕雍与张春还在会议室里大吵,张坚持上线PGC版本,而陈则选择UGC版本。“我们之前已争执过多次,所以才开发了两个版本。”

陈奕雍认为所有故事在民间。“我是一个程序员,不见得文笔有多好,但故事本身精彩。张春是更专业的写作者,她觉得PGC内容更好。”

气氛有些紧张,二人想就此做个了断。张春说:“UGC,大家可能会拍一些自拍,再随便写两字发上来,界面怎么可能好看呢?大家怎么会有兴趣呢?”

最终,陈奕雍说服了张春。“我们是有算法的,好的内容,用户会去点击、评论或分享,那它的权重就会增加。系统把好的内容挑出来,不好的内容就慢慢沉淀下去了。”

“‘花开’也就1000多用户,这个打算多少?”

“2000,如果2000人中有200个写故事,我们就当做这个事成功了怎么样?”

“好,就这样吧。”

上线前,团队把“花开”当成玩笑,互相挖苦。“然后,我们就上了。”

◆ “团队很小,只有15个人,其中5个作家,3个插画师。”

结果却远超陈奕雍想象。一周后,“犀牛故事”被App Store推荐,“推荐两周后,App下载量已达20多万”。

团队惊喜欲狂。“非常非常兴奋,真的快疯了,大家都在蹦,在跳。”

11月,张春在知乎对“什么是孤独”的回答,也为App带来十几万注册用户。

一天晚上,朋友对他说:“我带了非常好吃的鸭脖,在‘晴天见’。”陈就骑车去了。“我们一边喝酒,一边聊死去的‘花开’。”

张春哈哈大笑道:“太有意思了。”之后,张把“花开”的故事写到了知乎上,“瞬间就红了”。

“我们看了‘花开’,你们不要死。”

“你们慢慢来,我们等你。”

……

很多人看了知乎后,跑到App Store上给“犀牛故事”留言。陈奕雍很感动。“我们眼泪真的快要掉下来了,觉得不能死。”

当然,不仅没死,“犀牛故事”还于去年4月,获得133万美金融资,投资方为IDG资本。

◆ 新版截图

此外,同年9月,“犀牛故事”上线了3.0版本,新增“真事”、“创作”、“游记”、“秘密”四个频道。“过去,只有首页,没有细化的频道。”

相较以往版本,新版本少了花里胡哨且不实用的交互。“团队所有成员都说,左右滑太反人类了,上下滑才符合人体工学。”

去掉了华而不实的东西,现在的界面要为突出内容本身服务。“整个界面简单、清新,留白非常多。”

写作工具也有改进。“创作者可能会有一些强迫症,比如段前空格,我们专门设计一个快捷按键,只要一按段前就会空两个字符。”

“犀牛故事”没有编辑审稿推荐机制。在平台露出的文章,编辑会基于阅读量、评论、收藏、等推荐到首页。但在“真事”、“秘密”等频道,用户只要更新,系统就会依据更新时间排序。

跟创作者沟通后,陈奕雍了解到他们的痛。这痛一方面来自版权,“几乎这些人都被抄袭过且无能为力”。

更重要的是商业化难题。

第一、商业陷阱很多。“某些出版机构有意靠信息不对称圈版权,想尽可能用苛刻的条件把作者的所有权益都拿走,比如影视版权。”

第二、定价不合理。“知名作家可以靠大的版税为生,但90%以上的作者是没有办法通过创作养活自己的,他们绝大多数人都有其他工作,创作只能作为兴趣爱好。”

“创作者位于食物链的最底层。”陈奕雍渐渐明白“犀牛故事”下一步要怎么走了。

他想把它打造成一个为创作者服务的平台。“集合优秀的创作者及作品,去跟出版社等机构议价。最后,平台与作者分成。”

为了让作者利益最大化,陈奕雍就把影视、图书等版权拆分后销售。去年下半年,“犀牛故事”陆陆续续签约一些作者。

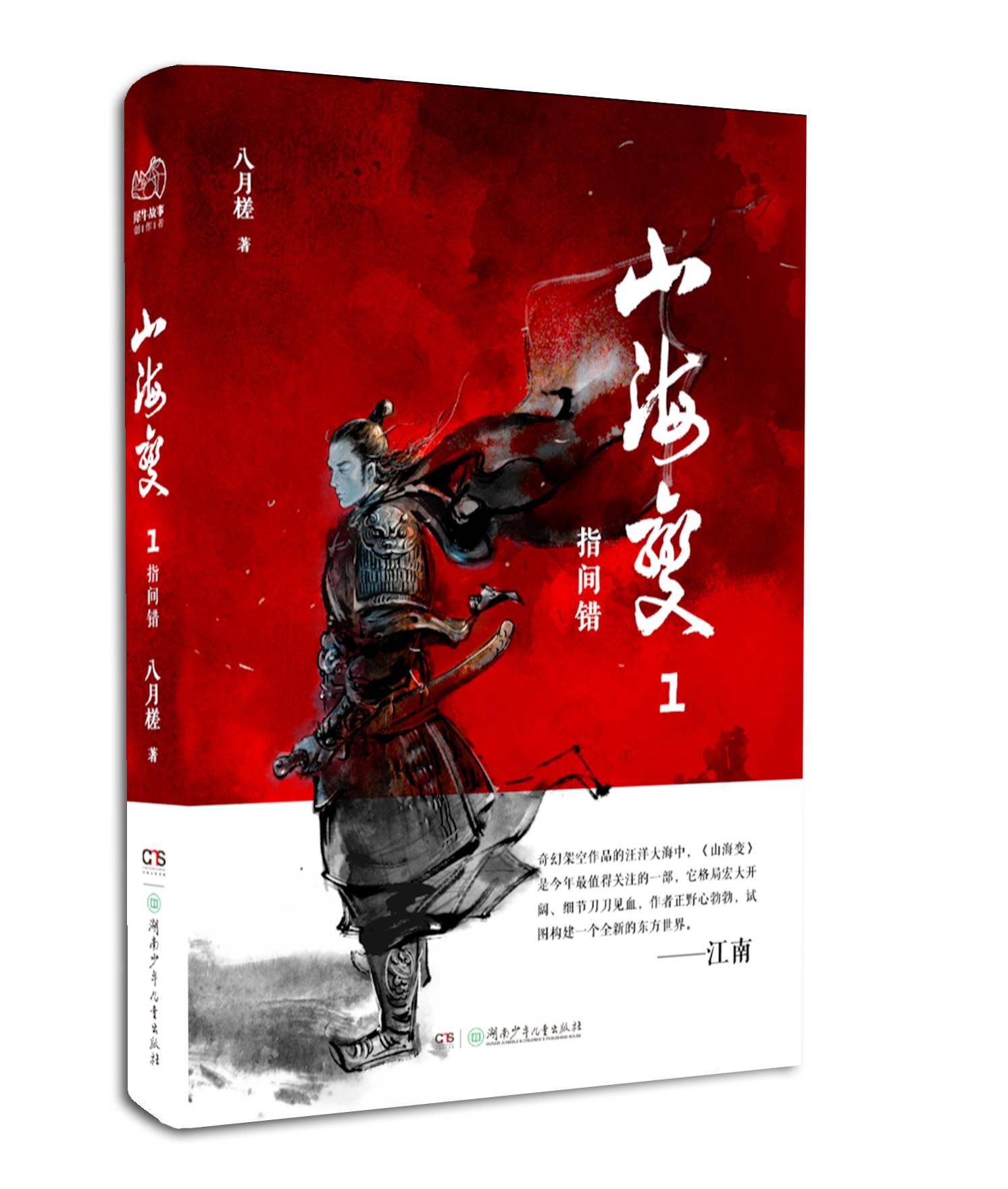

今年6月,打着“犀牛故事创作者”标志的第一本书——《山海变》出版,“卖得非常好,最高时排到当当畅销榜的前三”。“17家影视公司主动找到我们,购买《山海变》影视版权,目前还在沟通当中。”

◆ 第一本打着“犀牛故事创作者”标志的书——《山海变》

现在,“犀牛故事” 已签约26位作者,其中70%为90后。此外,平台已与超过30家出版社达成合作,已签约书籍15本。

截至目前,“犀牛故事” App下载量达500万,注册用户100万,日活2万,每天新增700个故事。

“犀牛故事”将在7月底上线新版本。新版本将新增“催更”功能,读者可以用钱直接催促连载故事的作者更新,作者一旦更新就会收到读者打过来的钱。

同时,平台将推出新品牌——创作Pie。“创作Pie”将借助原创故事的比赛形式,聚集有创造力的青年作者,在厦门举办面对面的聚会。

之后,“创作Pie”还将持续举办有针对性的线下创作交流、创作培训等活动。“其实,有相当一部分创作者是准专业或者非专业的。”

“整个中国的创作市场,大家都在看一些蛋,而且都在挑好蛋,但是没有人关心那些下蛋的鸡,仿佛这些鸡是不存在的。而这些内容的原始创作者,拿得最少,生活最差,在行业里无名。”

陈奕雍说,他们希望改变的不止是创作者的境遇,还有整个内容创作领域的商业和定价模式。“让所有创作者体面地创作,创作体面的作品。”

读完文章,有报道需求的创业者请加Pencil-news,可享受铅笔道可爱萌妹纸的热情服务,加好友请注明“求报道”字样;

也可以直接点击“阅读原文”,提交报道信息;

如需转载、市场合作,请加微信号Pencil-news。