1.【芯融资-6月刊】材料设备赛道融资事件占三成,吸金超24亿元;

2.上半年软件业经济运行情况公布,IC设计收入1349亿元增长超3%;

3.重庆印发AI产业“新政”,3年内创建国家人工智能创新应用先导区;

4.成都:坚持科技创新引领 加快建设现代化产业体系;

5.年均增长超30%,武汉人工智能企业数达650家;

6.杰华特当选2023最具创新力科创板上市公司

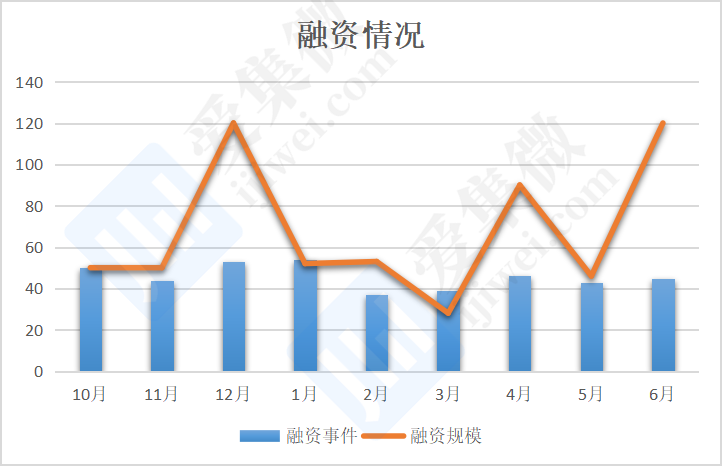

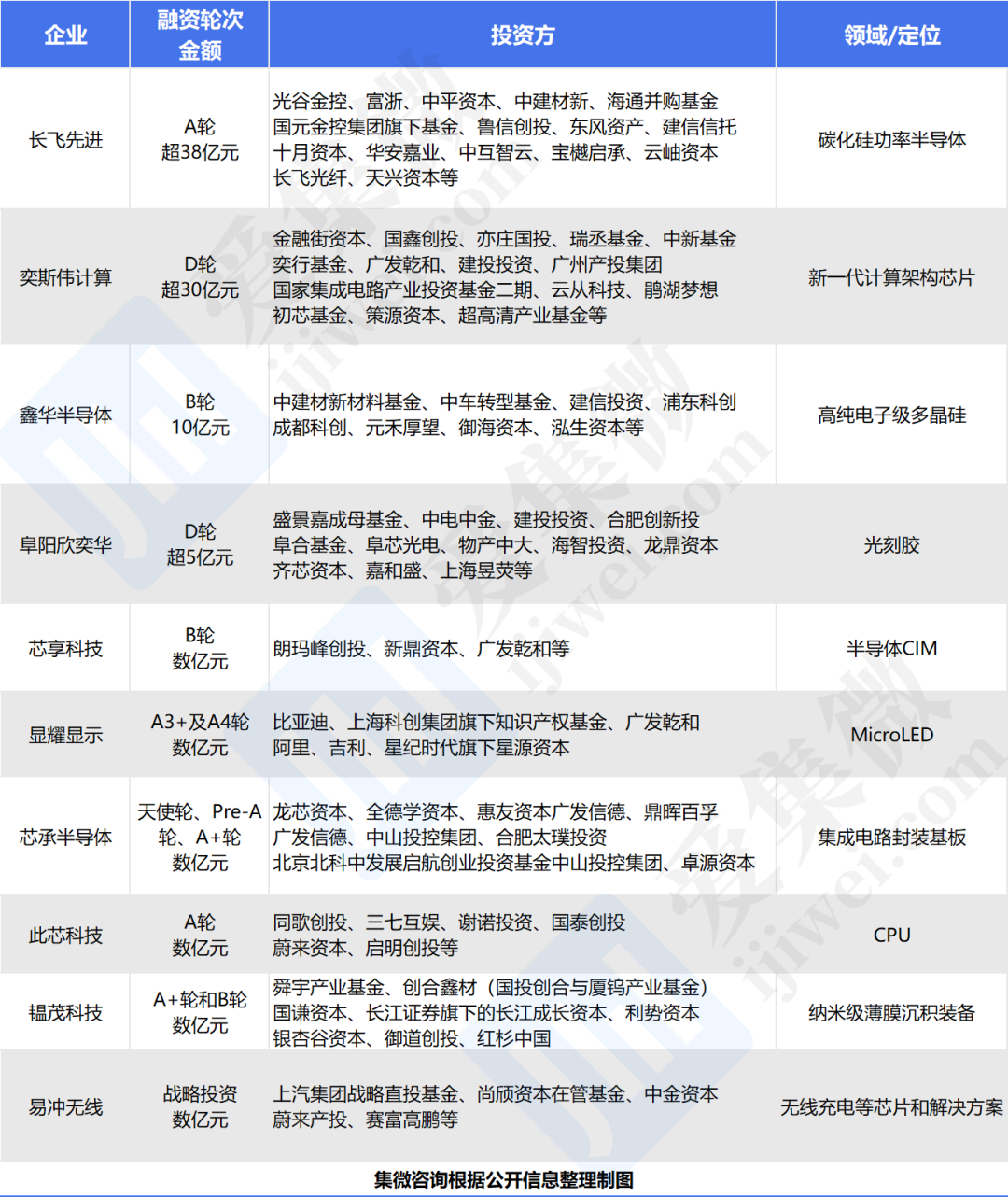

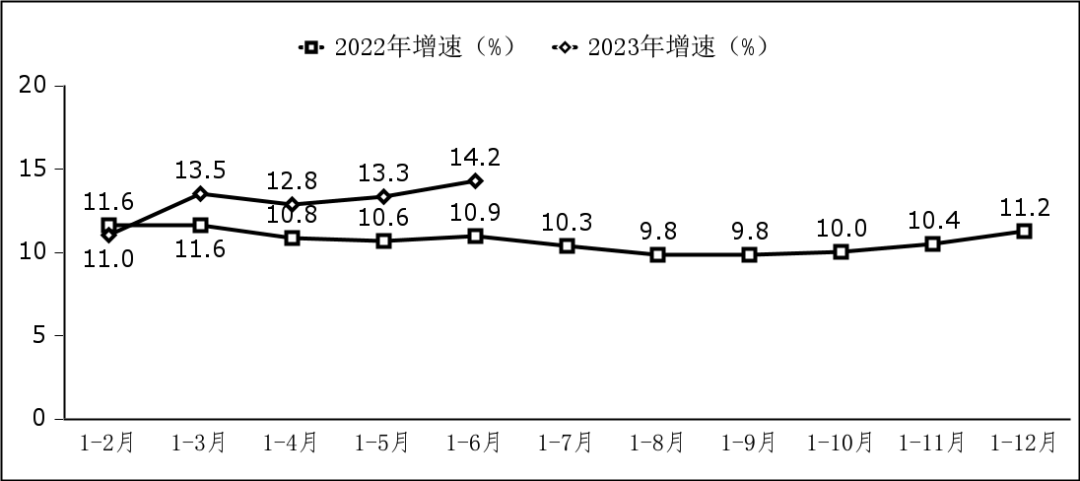

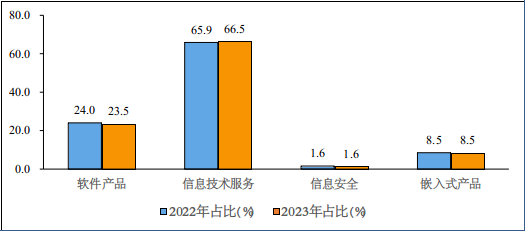

1.【芯融资-6月刊】材料设备赛道融资事件占三成,吸金超24亿元集微网消息,集微咨询统计显示,2023年6月发生超45起“芯融资”事件,融资总规模超120亿元。其中,IC设计领域融资事件占比约40%,半导体材料领域融资事件占比约15%,半导体设备领域融资事件占比约13%。材料设备赛道融资事件占比近3成,融资总规模超24亿元。本月融资事件环比增长5%,融资规模环比增长161%;融资事件同比减少31%,融资规模同比减少25%。披露具体金额的融资事件中,长飞先进、奕斯伟计算、鑫华半导体等企业融资规模较高。其中,长飞先进A轮融资规模超38亿元,奕斯伟计算D轮融资规模超30亿元,鑫华半导体B轮融资规模为10亿元,TOP5融资事件总融资规模占比达72%。6月,广发乾和、毅达资本、蔚来资本、中科创星、建投投资、中金资本等机构接连投注多家半导体企业。同时,以上活跃资本有参投同一家企业的动作出现。从6月各地融资事件来看,江苏数量最多,超13起;上海次之,超9起;广东、浙江、安徽、北京并列第三,皆超4起;TOP2省份(城市)占比近50%。近几年,半导体材料和半导体设备赛道受到资本更多关注,投融资事件不断攀升。今年上半年,在一级市场,半导体设备领域发生超30起融资事件,半导体材料领域发生超35起融资事件。迈睿捷完成数千万元天使轮融资,投资方包括开弦资本旗下主体开弦私募股权投资管理有限公司。该公司核心团队拥有半导体涂胶显影设备国际垄断企业东京电子涂胶显影机10-20年以上设计、应用及开发经验。其成立伊始即取得首台前道涂胶显影设备订单及预付款,计划2023年8月交付产品。芯三代获数千万元融资,由海富产投、上海桦昀等投资方参与投资。该公司将工艺和设备紧密结合研发的SiC-CVD设备通过温场控制、流场控制等方面的设计,在高产能、6/8英寸兼容、CoO成本、长时间多炉数连续自动生长控制、低缺陷率、维护便利性和可靠性等方面都具有明显的优势。视睿科技完成近亿元A轮融资,由银盈资本领投,老股东基石基金、比特大陆、杭州英佰力跟投。该公司致力于成为国内领先的半导体制造过程检测设备整体解决方案供应商,已在半导体及LED光电全产业链场景中广泛落地,客户包括三安光电、首尔半导体、三星、比特大陆、晶合集成、苏州微纳、士兰微等半导体晶圆制造与封测厂商。韫茂科技连续完成A+轮和B轮两轮融资,累计融资数亿元。目前已推出12款产品,产品线包括ALD原子层成膜系统、PVD物理气相沉积系统、CVD化学气相沉积系统、UHV超高真空镀膜装备等高端薄膜沉积设备。鑫华半导体完成10亿元B轮融资,投资方包括中建材新材料基金、中车转型基金、建信投资、浦东科创、成都科创等。该公司由协鑫集团控股的江苏中能硅业科技发展有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资成立,是一家实现电子级多晶硅量产且全尺寸覆盖的企业。瑞为新材完成数千万元A轮融资,由明智大方资本领投,水木创投跟投。其团队在业内率先突破了金刚石-金属复合材料的高可靠性、高一致性制备方法和基于该材料的芯片热沉产品低成本灵活成型生产工艺。阜阳欣奕华完成超5亿元人民币 D 轮融资,由盛景嘉成母基金领投,中电中金、建投投资、合肥创新投、阜合基金、阜芯光电等投资。该公司已推动TFT-LCD显示用高端光刻胶国产化替代,半导体光刻胶业务已与多家12英寸晶圆厂达成合作关系,KrF产品在多家客户导入测试中。芯承半导体已完成天使轮、Pre-A轮和A+轮共计数亿元融资。该公司采用MSAP(改良半加成法)、ETS(埋入线路技术)、SAP(半加成法)三种路线加工工艺,具备10/10μm线宽/线距的FC CSP、FC BGA基板研发能力。2.上半年软件业经济运行情况公布,IC设计收入1349亿元增长超3%集微网消息,工信微报数据显示,上半年,我国软件业务收入55170亿元,同比增长14.2%。数据显示,软件产品收入小幅提升。上半年,软件产品收入12959亿元,同比增长11.7%,占全行业收入的比重为23.5%。其中,工业软件产品收入1247亿元,同比增长12.8%。信息技术服务收入增长加快。上半年,信息技术服务收入36687亿元,同比增长15.3%,在全行业收入中占比为66.5%。其中,云计算、大数据服务共实现收入5515亿元,同比增长16.5%,占信息技术服务收入的比重为15%;集成电路设计收入1349亿元,同比增长3.7%;电子商务平台技术服务收入4762亿元,同比增长6.1%。嵌入式系统软件收入保持较快增长。上半年,嵌入式系统软件收入4667亿元,同比增长14%。此前消息显示,2022年,我国软件业运行稳步向好,软件业务收入跃上十万亿元台阶,盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长。3.重庆印发AI产业“新政”,3年内创建国家人工智能创新应用先导区集微网消息,7月24日,《重庆市以场景驱动人工智能产业高质量发展行动计划(2023—2025年)》印发。到2025年,基本形成多维度、多层次、多元化的人工智能场景创新体系,新技术、新产业、新业态、新模式加速发展,人工智能发展整体迈上新台阶,成功创建国家人工智能创新应用先导区。人工智能场景应用加速涌现。加强应用场景供需对接,向社会公开征集一批、发布一批、推广一批人工智能重点应用场景清单,打造10个标杆场景项目。人工智能创新能力显著增强。成功突破一批关键核心技术,新增一批人工智能领域的国家级重点项目,在重点领域、典型场景形成100个具有核心竞争力的人工智能产品。人工智能产业能级快速跃升。培育10家亿级以上人工智能龙头企业,集聚100家人工智能规模以上企业、1000家人工智能相关企业,建成3—5个人工智能产业集聚区。围绕制造业智能化升级布局重大场景。加快人工智能与制造业深度融合,在离散型制造业领域打造机器视觉工业检测、智能决策、供应链协同管理等应用场景,在流程型制造业领域布局能耗监测与优化、智能低碳环保、设备健康管理等应用场景。发展智能家居、服务机器人、增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备等智能终端产品,提升智能终端产业发展能级。围绕重大项目重大活动布局重大场景。支持两江新区国家级车联网先导区、礼嘉悦来智慧园等项目建设,拓展“住业游乐购”智慧应用场景。支持西部(重庆)科学城建设智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点区。支持广阳湾智创生态城打造智慧生态、智慧建造等场景。持续推进智慧园区建设,拓展园区运行监测、数字地图、产业链协作等场景。依托中国国际智能产业博览会等重大活动,打造嘉宾无感通行、智慧安保、沉浸式虚拟展馆等场景。围绕未来新赛道发展布局重大场景。加快布局元宇宙,培育数字孪生工厂、虚拟人、元旅游、非同质化代币(NFT)与数字藏品等新产业新业态新模式。推进脑与智能科学中心等平台建设,推动类脑智能同汽车、可穿戴设备、装备制造、生物医药等产业融合发展,探索自动驾驶、类脑智能机器人等场景。推动卫星互联网在精准农业、自动驾驶、地下管网等领域的场景应用。支持“零信任”、云网融合等新技术、新产品、新业态发展,推动未来网络在AR/VR、远程医疗、智能电网等应用场景布局。推进量子可信云、量子通信器件联合实验室等平台建设,参与量子保密通信干线建设,推动量子信息技术在电子政务、金融科技、工业互联网等领域开展应用试点。加快场景算力基础设施建设。推进全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点建设,鼓励算力服务企业建立专业的运营团队,按需提供模型训练、应用推理、算法调优等服务,促进算力资源应用推广。推动云边一体布局、算力自由调配的新型云计算和边缘计算平台发展,构建云网融合的新型算力设施。引导企业优先使用本地算力资源,推动本地算力设施演进升级。推进人工智能算法创新研究。加快大数据智能计算国家重点实验室等项目建设,充分发挥重庆国家应用数学中心等平台优势,努力突破图像认知计算、视听觉感知计算、脑机协同等关键技术。鼓励科研机构、龙头企业积极争取参与大模型旗舰项目,推进AI大模型技术攻关。引导算法企业开展跨行业跨领域创新合作,推进算法在各行业领域的融合创新,打造一批算法转化示范项目。集聚人工智能场景数据资源。深入推进公共数据开放,按需为人工智能典型应用场景提供数据开放服务。依托西部数据交易中心,面向智能制造、智能网联汽车等场景,加快推动数据资源交易流通。支持数据清洗标注服务发展,培育一批数据商和第三方专业服务机构,培育壮大数据服务产业,提升数据资源供给能力。加快人工智能优质企业招引。依托本地场景资源优势,积极引进国内外人工智能领军企业、知名企业。重点瞄准开发框架、机器学习等关键技术领域,引进一批具有自主创新能力的科技型企业。鼓励龙头企业在渝建设人工智能开放平台,开放人工智能算法框架等创新资源,带动产业链上下游协同发展。强化人工智能重点企业培育。推动重庆优势企业整合资源,转型升级为制造业数字化综合解决方案服务商,参与制造企业人工智能应用部署,带动制造业数字化转型发展。支持人工智能企业参与城市场景与产业场景建设,开展产品研发与集成验证,加快培育一批专精特新、“小巨人”企业。支持企业联合高校、科研院所组建创新联合体,聚焦重点行业领域的典型应用场景,加快推进人工智能关键技术攻关和落地应用。支持有条件的中小企业通过并购重组、资本运作等方式做大做强,培育一批上市企业。支持人工智能孵化器、加速器等创新创业平台建设,加强创新企业和创新团队孵化培育。推动大中小企业融通创新发展。支持建立“头部科技大厂算力/模型资源供给、初创企业模型初耕、中小企业特定应用切入”的创新联合体,面向制造业、智能网联汽车等重点领域,共同推进国产AI大模型技术研发和应用落地。围绕AI大模型、AI开发框架及工具体系等方向,建设人工智能开源社区,实施一批开源项目,打造人工智能开源开放生态。推动深度学习计算服务平台、测试认证平台、行业解决方案孵化平台等公共服务平台建设,降低人工智能企业创新成本。着力突破人工智能软件。鼓励企业、高校、科研院所加强人工智能协同认知智能基础理论、人工智能核心算法等研究。实施人工智能软件“揭榜挂帅”,推进自主的人工智能框架、算子等根技术和AIGC(AI Generated Content)等关键技术研发。瞄准智能网联汽车领域,加快培育智能座舱、自动驾驶等人工智能软件。围绕智慧政务、智慧教育、智慧医疗等领域,着力研发一批人工智能软件产品。发布人工智能重点产品目录,培育具有全国影响力的“拳头”产品。加快培育人工智能硬件。鼓励企业、高校、科研院所加强神经网络处理器芯片、图像处理芯片、语音处理芯片等研发和场景应用,促进高端智能芯片发展。聚焦智能制造、智能网联汽车、智慧交通等应用场景,推进图像传感器、惯性传感器、超声波雷达、导航定位雷达等智能传感器研发,提升本地智能传感器供给能力。推动软硬件一体化发展。围绕重点行业领域的典型应用场景,建设人工智能软硬件适配中心,提升产品研发、集成验证等公共服务能力,开展软件、硬件、应用和服务一体化适配。围绕人工智能芯片、计算框架、算子库等信息技术应用创新产业(以下简称信创)核心领域,加快重庆信创适配测试中心、适配攻关联合实验室建设,推动信创环境下人工智能软硬件产品一体化发展。4.成都:坚持科技创新引领 加快建设现代化产业体系集微网消息,近日,中共成都市委发布《关于坚持科技创新引领加快建设现代化产业体系的决定》(以下简称《决定》),提出到2027年,创新发展综合优势显著增强,科技成果本地转化能力有效提升,科技创新成为支撑产业高质量发展的关键引擎,初步形成具有较强竞争力的现代化产业体系。《决定》提出,要优化产业科技创新体系,构筑支撑高质量发展的科技创新优势;增强产业科技创新动能,打造以实体经济为支撑的现代化产业体系;加强组织领导和工作保障,汇聚形成科技创新推进产业发展的强大合力。优化产业科技创新体系,构筑支撑高质量发展的科技创新优势打造国家战略科技力量重要承载地。高质量建设成渝(兴隆湖)综合性科学中心,打造高端创新资源承载地和重大原始创新策源地。依托重大科技基础设施积极承接和参与国家重大科技计划项目。加快构建高水平实验室体系,集聚力量开展原创性引领性科技攻关,服务高水平科技自立自强。高水平建设运营天府实验室,打通从基础研究、技术攻关到产业化应用链条,服务国家重大战略需求、支撑地方高质量发展。推动在蓉科研机构发挥骨干引领作用,承担国家重大科技任务,建设国际一流科研机构。提升基础研究和应用基础研究能力。加强财政资金对基础研究及应用基础研究的支持,加大对国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业在蓉设立分院、研究院等的支持力度。发挥高水平研究型大学主力军作用,支持在蓉高校加强基础研究布局。鼓励企业深化应用基础研究,支持科技领军企业联合产业链相关企业、创投基金组建面向行业共性基础技术、前沿引领技术开发的基础研究科研平台,推动破解制约行业发展共性问题。面向产业需求突破“卡脖子”关键核心技术。瞄准未来产业前沿技术领域,前瞻布局一批战略性重大科技项目,抢占发展制高点。聚焦产业链重点领域,梳理技术创新需求清单,采用“揭榜挂帅”“赛马制”和组建链主企业牵头的创新联合体等方式,开展关键核心技术攻坚,提升产业核心竞争力。突出企业科技创新主体地位。实施企业梯度培育行动,大力推动科技型企业上规、上榜、上云、上市,加快打造一批拥有核心技术的领航企业、“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业,壮大高新技术企业集群。实施国有企业改革深化提升行动,推动国有企业通过股权合作、共建实验室等方式,与科研院所、高等学校等创新主体深度合作。加大对民营企业创新的政策支持力度,充分发挥民营企业在科技创新中的重要作用。建立企业创新积分指标体系,推动银行、投资机构依托创新积分实施“投贷联动”,支持科技型企业加快发展。坚持引进和培育并举,加快打造集研发、制造、服务于一体的大型企业集团和世界一流企业,形成大中小企业融通、上中下游企业协同、内外资企业共生共赢的发展格局。完善科技金融服务体系。设立成都天使投资母子基金,提升“投新、投早、投小、投硬”能力。完善产业基金“募投管退”闭环体系,支持重点产业链组建专业化子基金。充分发挥政府引导基金作用,通过市场化方式做大重产基金和科创投基金规模能级,强化“重产+科创”基金群招投联动。鼓励银行、证券、保险等金融机构设立科技支行、科创金融事业部、科创保险专营机构,大力推广“人才贷”“成果贷”“研发贷”等科技金融组合产品,支持发展科创类直接债务融资,推广发行知识产权证券化产品。鼓励市属国有控股银行等加大对科技型小微企业融资支持力度,细化落实市属国有企业经营投资尽职合规免责制度。完善高品质功能服务平台。围绕产业建圈强链按领域布局电子设计自动化、临床试验业务、检验检测中心、算力服务中心等公共服务平台,推进国家超算成都中心、新药临床前药效评价基地等开放运营。优化创新创业服务供给,加快完善“科创通”等平台功能,提供政策宣传、需求对接、投融资服务等“一站式”服务。鼓励区(市)县在产业园区中植入科创载体空间,完善“众创空间+孵化器+加速器”全链条孵化体系,推动建设更多科技企业孵化器、专业孵化器和优势产业加速器,支撑科技创新和产业升级。健全科技成果发现和评价机制。完善市重大科技成果转化联席会议制度,组建科技成果转化专班,常态化“登门入室”服务重点高校院所、创新平台、头部企业。健全成果转化对接服务机制,开展“校企双进·找矿挖宝”科技成果对接活动,定期发布企业技术需求清单、可转化成果清单,持续提升成果发现、挖掘、策划和转化服务专业水平。开展科技成果分类评价改革,完善科技成果评价与金融机构、投资公司联动机制,推动科技成果价值早发现、早实现。促进科技成果中试熟化。聚焦重点产业链关键领域,重点布局一批概念验证、中试熟化、小批量试生产等面向社会开放的中试平台,制定概念验证、小试中试支持政策,开展中试平台申报备案。探索建立产业中试服务平台联盟,支持中试产业基地建设,构建各具特色、行业共享的中试服务体系。支持中试平台建设用地实行差异化土地供应价格,强化用地、用水、用气、用热、用电、用网等保障。增强产业科技创新动能,打造以实体经济为支撑的现代化产业体系推动支柱产业提能发展。实施制造业“增品种、提品质、创品牌”行动,加强行业先进技术、智能制造技术、绿色生产技术推广应用,促进产业规模增长和质效提升。加强基础部件、基础工艺、基础材料、基础软件创新发展,增强产业发展韧性和体系安全。发展壮大电子信息、装备制造2个万亿级产业和生物医药、轨道交通、航空航天、绿色低碳等10个以上千亿级产业,培育建设国家级、世界级先进制造业集群,深入推进质量强市建设,打响“成都智造”品牌。推动新兴产业领先发展。聚焦新科技革命群体性爆发方向,加快数字技术、新能源技术、材料技术、生物技术、绿色技术等领域突破性创新成果产业化,推进新兴产业加速迭代。强化工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术创新应用,链接市场需求,持续提升产业能级。培育壮大高端芯片、无人机、绿色氢能、超高清显示、抗体药物、机器人、工业母机、卫星互联网等战略性新兴产业集群,打造3—5个全球、全国产业地标。推动未来产业突破发展。聚焦中长期技术突破和产业化发展方向,力争在基因治疗、空天动力、类脑智能、6G、量子信息等前沿技术领域,实现原创性成果和颠覆性技术突破,策源产业发展。完善新赛道主动发现和前瞻遴选机制,建立完善涵盖专家咨询委员会、新型研发机构、创新策源平台、天使投资基金、概念验证中心、新兴创业团队的“6+N”发展机制,加快产业孵化。重点围绕前沿生物、先进能源、未来交通、数字智能、泛在网络等未来产业领域,抢占新赛道、构建新优势。5.年均增长超30%,武汉人工智能企业数达650家集微网消息,武汉市高新技术产业协会统计,武汉人工智能企业库今年较去年新增168家企业,增幅达35%。中国光谷消息显示,武汉市高新技术产业协会研究团队编写完成《2023年武汉人工智能企业库》。据统计,共有650家企业纳入武汉人工智能企业库,营收过亿元企业累计有49家,上市企业13家,国家级专精特新“小巨人”企业61家(占全市总数的19.7%),省级专精特新企业141家,独角兽企业4家,潜在独角兽企业17家,企业平均有效发明专利14件。近年来,武汉市人工智能企业保持着年均30%以上的增长,总数650家人工智能企业中,规上企业已达到224家,占比34.5%。产业链分布方面,2022年武汉市人工智能应用层企业占全部企业的66%,较2021年上升5个百分点。中国光谷消息称,武汉已初步培育并形成了一批在人工智能产业链各环节具有核心竞争力的企业,在智能网联汽车、智慧医疗、机器视觉、智能芯片、智能制造等技术领域培育或引进了国内的领先企业,主要集中在东湖高新区和武汉经开区,两区人工智能企业数合计占比高达74%。其中,东湖高新区数量占59%。集微网消息 近日,“科创板开市四周年评选”榜单正式发布,其中,杰华特获评“2023最具创新力科创板上市公司”。科技创新是引领企业发展的核心驱动力,尤其对于技术密集型的集成电路行业而言,技术实力的厚度、高度是企业最根本的护城河。而杰华特作为国内模拟芯片领先企业之一,公司高度重视自身技术创新机制的建设与完善,致力于增强自身技术储备实力。杰华特注重自主知识产权创新,打造企业核心竞争力。截止2022年末,核心技术已申请国内外专利985项,实用新型专利313项。已获得有效国内外专利447项,发明专利185项,集成电路布局设计登记证书50项。与此同时,杰华特高度重视研发,2019-2022年,公司研发费用分别为6,120.10万元、9,928.49万元、19,857.56万元、30,472.43万元,分别占公司营业收入的23.83%、24.42%、19.07%、21.05%,研发费用逐年增长,始终保持在较高水平。通过持续的研发投入,杰华特逐步提升自身设计研发水平,进而构建起了较为系统的研发体系,保障了公司稳定的产品设计与技术改造升级能力,能够持续推出众多具有竞争力的新产品。AC-DC产品方向,杰华特推出了高性能原边控制器和通用原边控制器芯片、控制器和驱动及氮化镓多合一芯片、新一代MOS集成同步整流芯片等产品。其中,推出的具有自主知识产权的AHB(不对称半桥)控制器,具有极高的功率密度,适用于中大功率快充适配器应用,是该领域最具竞争力的方案之一,获得了极好的市场反馈。目前在全球范围内只有极少数厂商能够推出该方案。公司的氮化镓相关产品开发进展较好,已经形成较完善的产品布局。DC-DC产品方向,通用DC-DC产品迭代成功,进一步扩大市场占有率;大电流DC-DC在计算和通信等领域获得更多客户的认可,出货量进一步放大;DrMOS(智能功率级模块)系列继续推出了多个料号,同时多款多相控制器产品推向市场,在计算和服务器领域获得客户的认可,开始大批量供应;在汽车领域,公司量产了多款车规级产品,应用于智能座舱和辅助驾驶。在其他产品方向,运放、模拟开关、时钟等多款芯片陆续推向市场;支持IEEE 802.3 bt的以太网供电PSE芯片批量发货,进一步加强了以太网供电芯片产品矩阵;工业级BMS AFE(电池模拟前端)产品性能得到市场认可,开始放量;多款新推出的高性价比的电池管理和保护芯片进入客户试样阶段,多款低噪声LDO产品开发成功,并进入量产状态。在今年的慕尼黑电子展上,杰华特也展示AC-DC芯片、DC-DC芯片、线性电源芯片、电池管理芯片等电源管理芯片以及检测芯片、接口芯片等信号链芯片,获得了客户及现场观众的广泛关注。公司的全品类产品布局有利于打开市场增量,大大提升了公司抗风险能力。多品类多层次的芯片发展格局、多元化的应用领域布局可以为客户提供模拟芯片方面的系统性解决方案,满足客户一站式采购服务需求。7.传台积电再度下修美元营收:衰退10%

更多新闻请点击进入爱集微小程序 阅读