一年完成3轮融资,源天生物引领废弃塑料酶法再生产业化快速发展

继去年8月、今年4月完成两轮近亿元融资后,源天生物近期再获数千万元 Pre-A++ 轮融资,本轮由天创资本独家投资,一苇资本担任长期独家财务顾问。

天创资本程伟表示: rbPET 市场空间巨大且刚需明显,源天的生物酶法路线在兼具原料范围广、工艺路线优、回收率高、产品性能优等特点的同时极具成本优势。天创资本长期布局新材料赛道,希望通过本次投资加速企业产能布局及新品研发,助力源天成为全球绿色循环材料领域的龙头企业。

这意味着,短短一年内,源天生物接连完成三轮融资。其核心业务,与“白色污染”有关。

它的创始人是尤生萍博士,福建泉州人,是位88后。2017年,他留校天津大学带课题。期间,一组数据直击他灵魂。

全球每年产生的废弃PET垃圾数量巨大,仅中国每年产生的废PET塑料就有四千多万吨,这些垃圾不止堆积在填埋场,早已渗入北极冰川、万米海沟,甚至进入了人类身体。

此前,传统方法始终有绕不开的瓶颈:物理法把塑料熔化重造,每循环一次品质就下降一次,只能降级使用;化学法要在高温高压下用有机溶剂,能耗高、成本高。

源天生物的解法是:用能“吃”塑料的酶降解PET。既能让废弃塑料变纯净——和原生料一样,又能做到绿色环保。

2022年,尤生萍带着这个想法创业,专注于废弃PET塑料酶法再生。三年时间,源天生物让实验室想法成真,建成国际首条酶法回收PET的产线,并拿下纺织、日化、包装等国际品牌大客户。

在本次铅笔道与尤生萍博士的对话中,他分享了这个万亿级市场的诸多机遇。

1、利用酶来降解塑料,WHY NOW?

答:技术和行业时机刚好到了。

2、这个赛道,国内先进还是国外先进?

答:国内需求和政策略落后,但经验领先。

3、最主要的应用场景?

答:纺织、包装、汽车内饰、新能源车材料、光学膜、3D打印等领域

4、AI是否深刻影响该行业?

答:对。主要体现在研究(PET酶改造)以及智能生产方向。

5、哪些机会值得创业者关注?

答:除了PET,像PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PA6(聚酰胺 6)、PVC(聚氯乙烯)等都是大品类。

6、你最看好的长期机会?

答:概括成一句话——能低成本生产再生塑料,并把成本做到与原生材料媲美。

源天生物已完成纤维到纤维、瓶、膜的全品类验证

声明:访谈对象已确认文章信息真实无误,铅笔道愿为其内容做信任背书。

- 01

-解决白色污染:WHY NOW?

铅笔道:用酶去解决废弃塑料无法再生的问题,这个想法最初的火花是怎样诞生的?

尤生萍:和白色污染有关。

2017-2018年我决定留校(天津大学)带课题,我所在的课题组(酶工程与技术课题组)成立于1990年,一直以来都以酶工程技术为核心,以研发高附加值生化产品和能源\材料为目标,可以说是一个非常具有学术基因与历史底蕴的平台,就是在这里让我开始关注到一个全球性环境挑战——“白色污染”。

随着调研的深入,现实的严峻性远超我的想象。

这些塑料垃圾不只堆积在填埋场,它们已经渗透到地球的每一个角落,从北极的冰川到万米深的海沟,甚至已经进入了动物和我们人类的身体。

当我看到数据,仅中国每年就有六七千万吨的PET产生时,这个抽象的问题变得无比具体和沉重。那一刻,我感到一种强烈的责任感,我们必须为此做些什么。

结合国家在环保治理、循环利用方面的政策导向,这个方向非常适合做技术革新。

因为我们课题组本身在酶工程领域就具有比较多的历史积淀,我自然把注意力放到PET的酶降解上。比较各种再生方法后(物理法、化学法等各有问题),生物酶法在我看来最契合我们的技术基础与发展愿景。

于是从2017年起,我们团队开始深耕这个课题。2022年10月,我正式创业。

铅笔道:传统的塑料回收方式,和你们的方式有啥不同?

尤生萍:传统的回收方式主要有两种:物理法和化学法——而我们是生物法。

物理法,你可以想象成简单地将塑料瓶熔化,再重新塑形。这个方法很成熟,但每一次循环,塑料的性能都会下降,品质不断劣化,应用场景也越来越受限,最终只能降级使用。

化学法,则是一种更“暴力”的方式。它能得到比物理法质量更好的产品,但代价是需要在高温高压的严苛条件下,使用像甲醇这类有毒的有机溶剂。

而我们的生物法,是一种温和而优雅的解决方案。它在常温常压下,在一个完全以水为基础的体系里进行。整个过程非常洁净、简单。

因为简单,所以它的成本可以随着规模的扩大而急剧下降。我们本质上不是在“暴力”拆解塑料,而是在引导它回归到最原始、最纯净的化学单体,品质与石油基原生料别无二致。

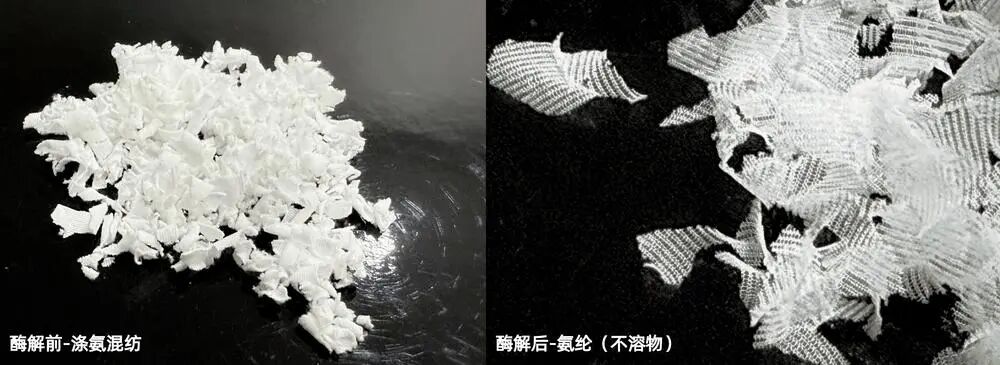

另外,我们的生物酶法技术还可以精准降解涤棉、涤氨等复杂混纺面料中的PET组分,原料适应性极强。这种酶不会对其他材料发生反应,它很专一 只降解PET。

铅笔道:从过去来看,利用酶来降解塑料的想法,其实已经存在了几十年。为什么直到现在,它才成为一个真正可行的方案?

尤生萍:这是行业发展与技术问题的结合。

PET酶作为研究方向在基础研究层面已有二十多年,但最早是停留在实验室阶段。随着基因编辑的发展和生物制造的产业化进程,加上国际上几篇具有标志性的论文(2008年Science、2012年Nature、2016年Nature等),基础研究进入深耕期。

到了2017年左右,我认为时机成熟,于是深入开展酶改造、表达和工程化。从技术突破到工艺落地,我们经历了酶活性的大幅提升与产率提高。

到2021、2022年,我们的技术实现了重大跨越:PET酶活性提高了大约2000倍,PTA(对苯二甲酸)产量达到20多克/升。

基于课题组长期的产业化优势,我决定创业,把技术拿出来产业化。

源天生物的混纺生物酶法降解验证

- 02

-最刚需求:环保排第一

铅笔道:这个行业,国内和国外差距大吗?

姜纲文:从政策上讲,中国政策相对慢一些。欧洲、美国、日本、韩国等地已经有强制再生比例的政策,中国目前主要还是“倡导”为主。

但是从产业链角度看,中国做再生塑料的历史其实很长:早在上世纪80年代就有物理法回收的实践。在过去40多年里,中国在再生塑料领域积累的经验,是全球领先的。

但是因市场需求和政策推动不足,以前发展被制约。现在随着消费理念的升级和新一代消费者的环保意识增强,国家和市场双重推动会带来更大变化。

铅笔道:目前,你们再生的塑料,在哪些行业应用最广?

尤生萍:主要包括纺织、日化、包装、汽车等领域,这些都特别有机会。

汽车内饰等属于工程塑料的应用——尤其是新能源车里,单车用量可能几十到几百公斤。

随着循环再生技术的突破,终端制造者在选择原料时的顾虑减少,使用再生PET的阻力就会下降。

再者,PET通过改性可以进入更高附加值领域(比如光学膜),一吨能卖到三四万甚至更高,是对大众化学品价值的倍增。

这些需求的开放,为上游再生材料提供了更广泛的下游市场。

铅笔道:这些客户最关心哪些要素?价格、性能、环保属性,还是别的?

尤生萍:通常环保诉求最强烈,这是首位动力。

品牌端客户对价格相对不敏感,更关注环保与品牌形象;而供应链端会更看重价格。同时性能也很关键——生物法再生能做到与原生几乎相同的质量,这一点非常吸引客户。

去年和今年我们都在不断放大客户范围,主要是纺织、日化、瓶片、工程塑料等方向。

源天生物用再生涤纶制作的衬衣

铅笔道:你们具体的客户是哪些?需求背后的推动力是什么?

尤生萍:基本都是全球顶尖的品牌。

他们正被两股强大的力量推动着。

其一,是全球日益严格的法律法规,从欧洲、美国到日韩甚至印度,都出台了强制性要求产品中添加再生材料的比例的政策。

其二,是他们对消费者做出的公开承诺——那些必须在2025年或2030年达成的可持续发展目标,这直接关系到他们的品牌声誉。

铅笔道:客户为什么会首选你们?

尤生萍:我们的生物法,是目前唯一能规模化生产出与原生料品质相媲美的再生材料的技术,我们的产品在全球范围内是稀缺的。这给了我们一定的议价权。

铅笔道:你们目前已经做到了哪些,能否分享您创业以来的关键节点?

尤生萍:我们已经到规模化生产阶段。具体包括5个里程碑。

第一个里程碑,是2022年的技术突破。那是我们团队耗时五年研究的结晶,是一切的基石,它回答的问题是:这是否可能?

第二个,是第一笔融资和首次规模放大。我们把实验规模从1.5毫升的试管,放大到100升的发酵罐,这是数万倍的跨越。它回答的问题是:这能否走出实验室?

第三个,是300吨产线的全流程打通。这是最关键的一步。我们证明了可以把废旧衣物投进去,在另一端得到符合国家标准的纯净化工原料。它向世界回答的问题是:能否成为一个真正的工业流程。

第四个,是获得全球首个酶法再生的GRS认证。这为我们的技术盖上了全球公认的权威印章,它回答了市场最终的疑问:这是合规、可信的吗?

第五个,是签订全球首张千吨级销售订单。这标志着我们正式商业化。

我们的下一个里程碑事件是:5000吨产线。

铅笔道:目前产业链有哪些瓶颈在制约行业发展?

尤生萍:最根本的是技术。

技术要从实验室的“0到1”,成长为能承载几十万吨甚至几百万吨的放大能力——这是巨大的差异。我们现在已实现从小规模到300吨的工艺,但要把技术变成几十万、上千万吨级别,需要系统性的放大设计、运营与供应链建设。

另一个瓶颈是回收的供应链体系:做10万吨相对容易(中国废纺量很大),但如果目标是几千万吨级,就必须建立完整、庞大的回收、分拣与物流体系。

源天生物rb PET

- 03

-最大机会:藏在这里

铅笔道:往未来看,行业面临的风口是什么?

尤生萍:有几个交叉“风口”。

一是融资风口。合成生物学/生物制造在2021–2022年迎来融资与技术热潮,我们在2022年下半年赶上了技术实践的突破,并开始组建团队、创业与融资;

二是行业需求风口。全球对塑料回收的认识到了“必须回收”的临界点。全球PET年产量约1.2亿吨,中国约7,000万吨。就能源安全和环保角度看,塑料的再生回收不仅能改善环境,还关系到国家能源安全。

例如,中国每年原油进口占比很高,而其中有很大份量用于生产PTA和乙二醇,PET消耗占到石油进口的约15%。

此外,国家政策也发生变化。2022年之前,国际和国家层面还没有把“对全品类塑料进行回收”作为明确方向。现在不同,政策红头文件、央企布局(中国资源循环集团之下就有与塑料相关的子公司)都在推动这件事。

铅笔道:你说的这两个风口,和人工智能是否有关系?AI是否正深刻影响行业?

尤生萍:对。

首先,在研究上,我们已经借助AI的力量。

例如在PET酶改造方面,我们是全世界第一家科研单位用AI方法来分析PET酶的三级结构、拆解二级结构、重组三级结构、形成全新的PET酶组装体;这直接推动了酶工程的效率提升。

未来在规模化产业上(从5,000吨到十万、几十万吨的规模)也会用到AI来实现连续化、自动化和智能化:产线自动化后再向智能化演进,AI可以提升研发效率、工艺优化、在线监测与产线调度等。

比如在AI分拣上,我们和广东某科技企业合作的AI废纺智能分拣项目,使用AI+高光谱对废纺进行材质分类,已经在国内有几家工厂投产。

分拣是回收链条的关键,因为生活废纺材质复杂、颜色混杂、还有纽扣金属等,这些都增加了分离难度。

AI技术能显著提高分拣效率,降低对人工分拣的依赖,从而推动回收产业链的快速发展。

铅笔道:我们读者有很多创业者,有没有一些你认为适合他们关注的红利性机会?

尤生萍:红利主要在于各个塑料品类的回收技术突破与大规模产业化。

数据显示:PET在化工产品中占比很大,化工到塑料的转化率也高。除了PET,像PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PA6(聚酰胺 6)、PVC(聚氯乙烯)等都是大品类,未来都有机会。

关键是先突破0到1的核心技术。例如我们在PA6(尼龙6)也投入了近两年并取得初步突破,计划在明年开始孵化这个产品线。

总体来看,市场空间巨大,只要技术过关,就能释放出规模性红利。

铅笔道:这些机会里,你个人最看好的机会是什么?

尤生萍:概括成一句话:能低成本生产再生塑料,并把成本做到与原生媲美——这是最大的蓝海。

这个目标实现起来并不容易,但一旦实现,市场空间巨大。聚酯工业从杜邦发明PET到现在经历过多次技术革命,生物法的发展也需要时间,但在信息化与技术累积的推动下,速度会比过去更快。

要达到大规模替代(比如50%的市场被再生取代),可能需要15–20年,因为这涉及到产业链、政策、消费习惯与利益博弈等多个层面。

正是如此,我们思考的单位不是年,而是十年,甚至更久。我们希望建立一个能够穿越周期的、基业长青的公司,一个能够为后代留下宝贵资产的公司。这关乎传承,关乎创造一个真正可持续的未来。