# 腾讯投资对话 #

在「腾讯投资对话」这档新栏目里,你将看到我们与腾讯投资公司CEO展开一场场真诚对谈,与TA的深度思考、人格魅力面对面。TA会进行怎样的自我审视与剖析?对人性、组织、商业本质如何看待?TA在坚持什么样的价值观?我们认为这是万变的商业环境中,不变的人的品质,是谓创业者特质。

首期嘉宾,我们邀请到前不久获得腾讯1.25亿美金投资的快看创始人兼CEO 陈安妮。腾讯对于动漫产业长线看好,多年来围绕产业链上下游进行了系列投资,包括平台方以及漫画、动画工作室等。现在,让我们一起进入快看的世界。

关于当初为什么要造一个「快看漫画」,陈安妮的说法俨然是一位产品经理。「这个世界上还缺一个好用好看的漫画平台,而漫画必定是大众载体。」换句话说,她要做的是改变世界。

2014年,当这话从一个22岁姑娘的嘴里说出来的时候,即便语气再笃定,绝大多数人是不信的,这其中包括大部分VC。毕业后到北京闯荡,对互联网几乎一窍不通,刚刚开始接触风险投资的陈安妮为此吃了不少闭门羹。但陈安妮不信这个邪,尤其是想到自己凭借创作条漫已在微博有了800万粉丝,年轻人对漫画的接受度与喜爱得到初步验证。是的,陈安妮从小就不服输、爱折腾。

童年时期,她热衷于手绘传单和黑板报,每年组织街坊邻居的孩子上演巷子里的春晚,将手电筒绑到树上照射下来,作为天井舞台的灯光。初中时,因为不服作文比赛的评选结果,一怒之下,她洋洋洒洒写了一封匿名批判信,贴在获奖作品旁,以示抗议。除此以外,陈安妮一路都是班上的文艺委员,而与她一起组织舞台剧,被她「折磨得死去活来」,吐槽她「毫无章法」的大学班长,后来成了快看漫画的伙伴。

带着对漫画的笃信、热忱与骨子里的韧劲,陈安妮的快看漫画以黑马之势,在短短四年多时间就斩获了2亿年轻用户,其中过半是00后。在与安妮交谈的过程中,她兴奋地打开快看漫画app,向我展示社区板块,「我每天都花很多时间刷社区,诶,你听过手书吗?现在的小孩儿都爱玩。」

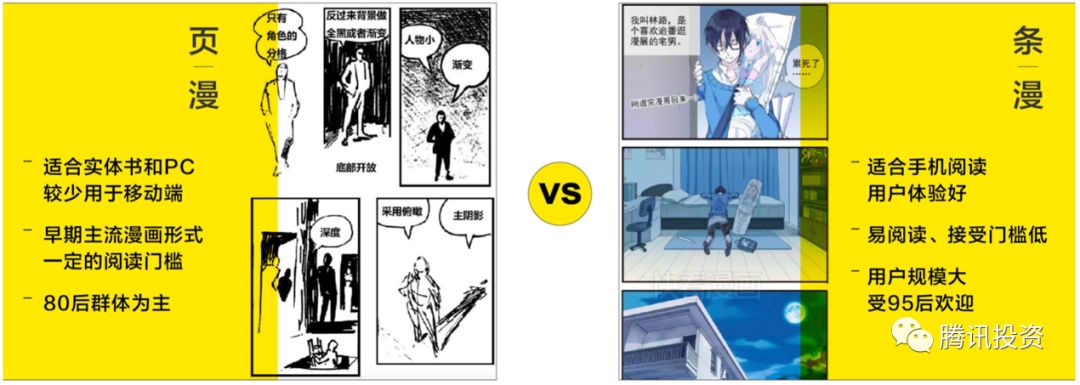

以下为腾讯投资与陈安妮的对话摘选,我们将在文中为你揭晓答案。我读大学的时候就在画漫画,也创办过工作室,算是自由职业者,从来没想过上班。如果我不是在做现在的事,真的不知道该干什么。哪天我退休了,大概会去当电影导演吧。这是我的梦想,拍一部电影,但现在还不是时候,所以常常要控制住自己想创作的那只“手”。至于创业者这个概念,我当时没有意识到,只是觉得这个世界上缺一个让我满意的漫画平台,对风投的概念就更加陌生,但是我知道风投是能支持你去实现想做的事。从作品本身维度说,我从来不觉得自己是很好的漫画作者,或者说是漫画天才,我的作品火爆一部分原因是踩中了微博和QQ空间的红利,另外我也比较擅长策划、运营能够引发大量共鸣的内容。就好像漫画界的星探,我能看出来一个作品以及背后作者的潜力。另一方面,正因为我不是传统漫画从业者,我不会因为传统观念而束手束脚,对漫画的形式和题材都很开放。我的创作起点基本就是条漫,从来不觉得“条漫不算真正的漫画,不能承载故事性”。在我眼里,条漫与传统翻页漫画只存在排版上的差别;我画的故事虽然不是传统漫画的题材,但能引发读者贴近生活的共鸣。所以你看,颠覆你的往往不是同行,而是看起来跟自己完全不一样的产品或服务。我一直相信漫画会成为大众载体,尤其是在网络时代。事实证明的确如此,快看的第一波用户里,很多此前是没有看漫画的习惯的,中国好的漫画作者总共也没多少,但现在再看漫画市场,应该有很不一样的感受。图:传统页漫与条漫对比

有人会感慨,将自己的爱好作为事业,原本那份热爱就被逐渐消磨了。从漫画爱好者和创作者的身份开始创业,你会反驳这种说法吗?

两者要求的个人能力模型截然不同。创作者基本是单兵作战,但作为公司创始人和管理者,需要有很强的调动能力、协作能力和领导力。这时候创作所构建积累下的能力基本就失效了,这个转变过程必然是痛苦的。在小团队紧密协作的模式下,我还可以充当一个类似主编的角色,对作者和作品有直接话语权。但公司大了以后,尤其是过了100人的临界点,你的角色就必须有个转变。我后来就发现,如果自己再直接参与到具体业务的决策,结果很可能是给团队添乱,以往很好做的判断,但现在由于信息量缺失,决策往往是不够准确的,另一方面,我们也正由传统的人工运营向智能分发迈进。这里的管理难度在于,团队成员往往只看到冰山一角,容易导致偏离战略的执行。这就要求我在战略层面的传达是准确到位的,同时员工要有很强的主观能动性和做事意愿,特别是在创意行业,人的因素至关重要。所以,最难的是在团队里复制出很多个“我”。快看漫画已走过四年多,你觉得目前最大的压力和瓶颈是什么?最焦虑的是什么?

在公司管理方面,我还非常年轻。一方面公司的年轻人本来就很多,平均年龄可能跟我差不多大;另一方面,漫画这个行业还是有一些进入和学习的门槛,并不是所有员工都是爱好者,对业务理解起来有一定难度。最焦虑的是,公司对技术人才的吸引力还有待加强,我们的雇主品牌目前还未打破“一家内容公司”的刻板印象,但其实快看从诞生的第一天起就是一家互联网公司,内容与渠道并重,技术驱动是长期目标。公司现在超过500人,产品和研发团队就有200多人。

快看很特殊的一点在于,一开始就既培养内容生产能力,又做发行渠道,而且赶上了互联网发行的快车道,所以能够弯道超车。我们去看漫画产业最成熟发达的美国和日本,相对来说都是在制作或发行上分别有所侧重,所以如果从商业模式角度看,快看更像是 Netflix。因此,作品版权、签约作者、用户量和粘性,这些都是快看在构建的护城河。我们对潜力创作者进行不断的挖掘、孵化、培养,让他们能够在快看的平台上收获粉丝,同时有与作者紧密配合的一套编辑、运营班子,再往下还有对作品的IP开发,包括动画/影视/游戏IP授权、衍生品开发等等。总而言之,我们懂内容、理解创作者、同时坚持对其进行长期投资。快看的用户超过半数是00后,曾被QuestMobile评为“最受00后欢迎的app”。作为90后CEO,你如何了解、理解00后?如何克服不懂年轻人的焦虑?

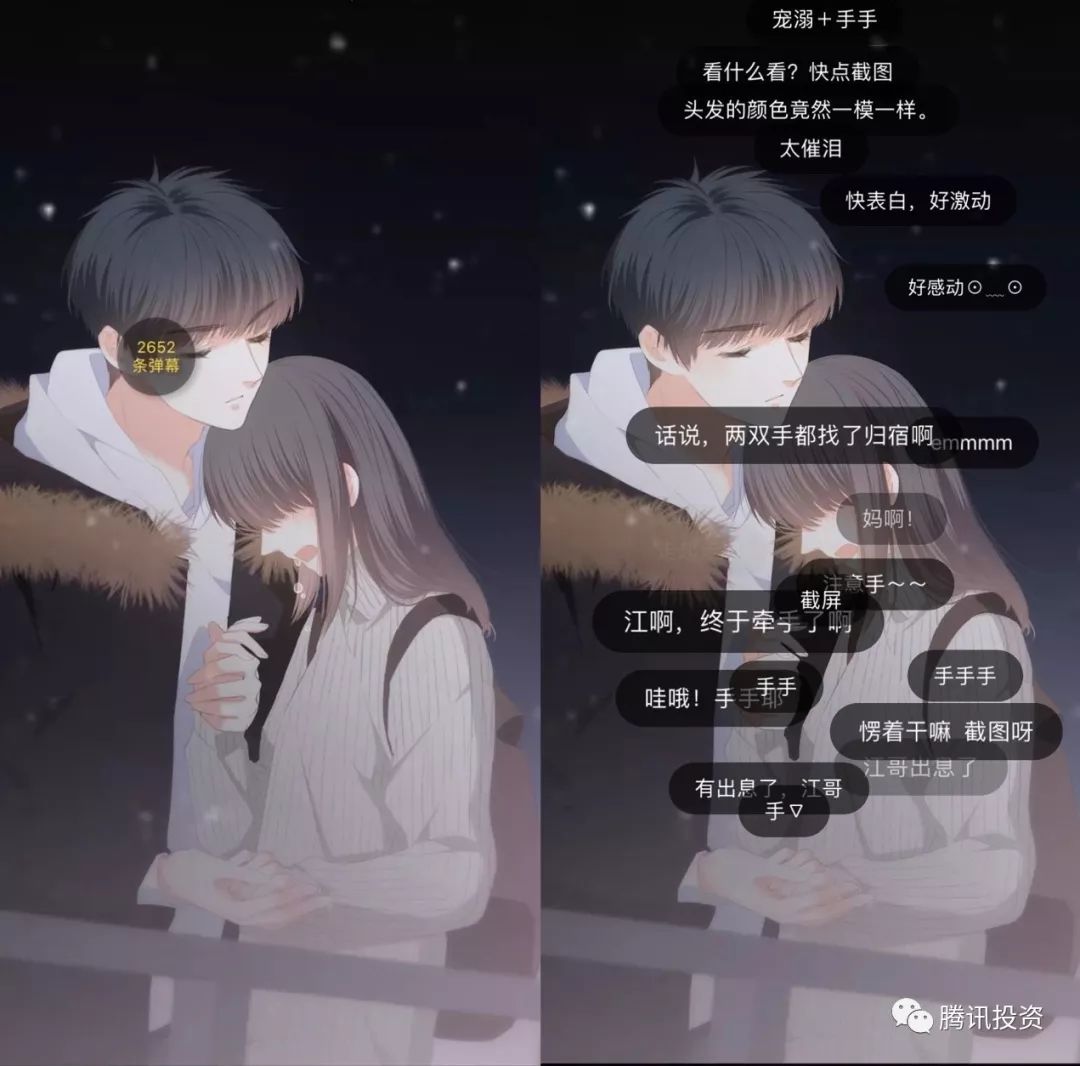

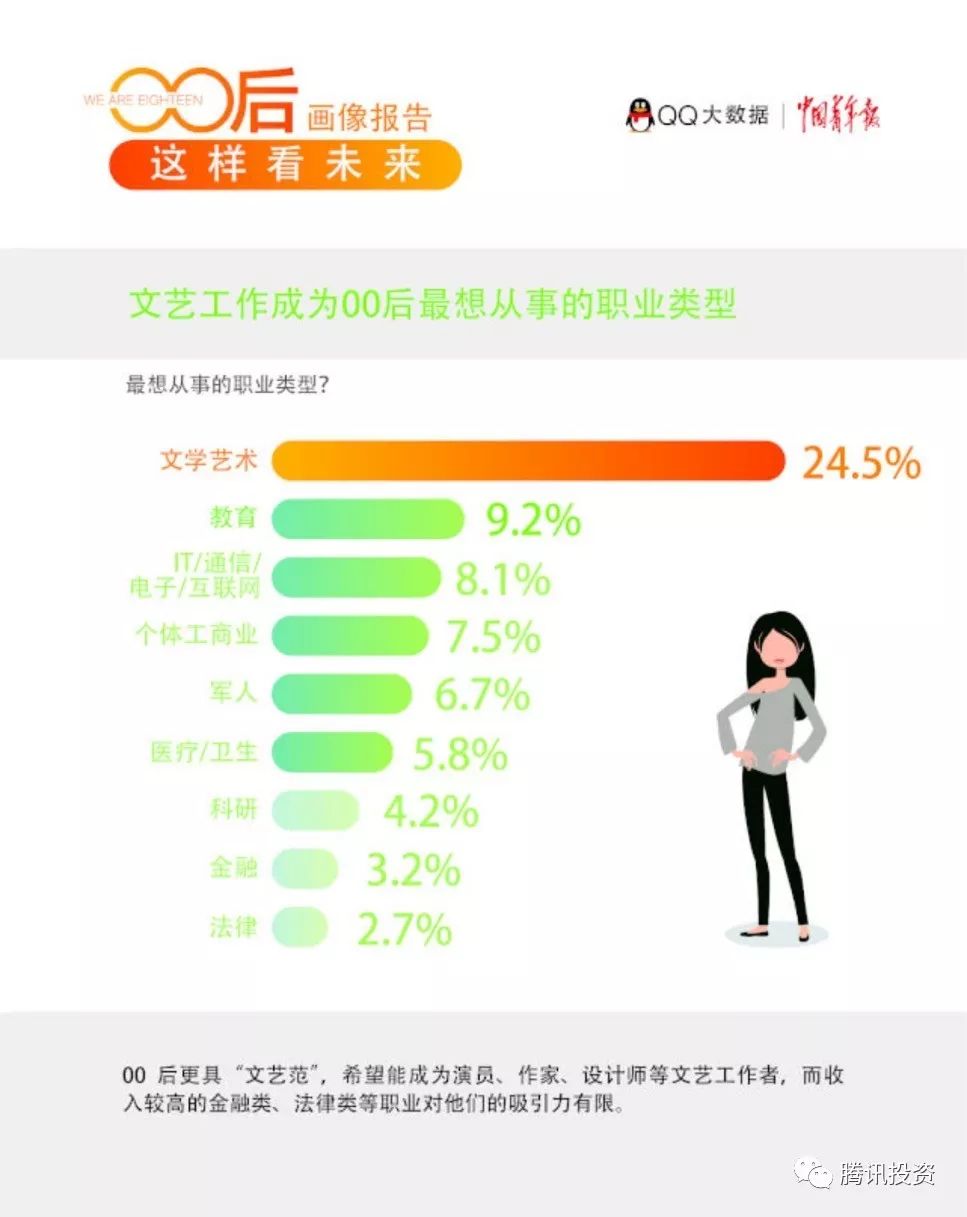

关键是始终保持一颗年轻的心,开放、有童心。同时拥抱年轻人,放手让年轻人去做事。在保持年轻上,我唯一能做的是营造创新的氛围,不管是在公司制度还是文化建设上。去年,我们把突破创新奖颁给了内部弹幕团队,因为他们做了一个特别有意思的功能,用户可以在每页漫画上发布tag式弹幕,发表自己对作品某个细节的感想,如果不想看,用户还能把这些弹幕缩成一个弹幕球从视线中挪开。我一看到就觉得特别好,作者一定喜欢。因为我自己画漫画的时候就有这个困惑,读者对作品的评论总是比较宽泛的,且重复度很高,我无法知道究竟是哪个地方打动了读者,tag弹幕就特别巧妙地解决了这个问题,反馈链路变得短而直观。而且它照顾到了漫画的画面特性,如果直接照搬视频弹幕那样飘过的样式,反而影响阅读体验。快看也是业内第一个上线社区板块的漫画平台,这符合00后乐于表达、喜欢分享、积极参与的人群特点。我自己每天也会花很多时间刷社区(“V社区”板块已升级成了“世界”)。你知道有个东西叫“手书”,简单说就是二次创作产生的动漫同人短视频,在年轻人群体里特别流行。80后是看连环画、日漫、美漫成长起来的一代人,而到了95后,尤其是00后则是看国漫长大,这更贴近他们的生活。有些年轻产品可能受日系文化比较深,但快看的内容基本是国漫,是中国人自己画的漫画作品,这一代人欣赏文艺作品的时代背景已经变了。我们相信有一天,中国人也能画出像柯南那样跨越时间、地域、甚至代际的优秀漫画作品。我们看到95后的人口数字现在是3.5亿,国产动画《哪吒之魔童降生》的票房已经逼近50亿。 图:QQ大数据与中青报发布的《00后画像报告》显示,00后最想从事的职业类型里,“文艺”排名第一,且占比接近1/4。

获得腾讯投资后,对于双方的互动、合作有什么样的预期和计划?

除了资本和流量上的支持外,快看和腾讯可以在IP制作和发行方面进行合作。快看平台上的漫画作品《快把我哥带走》改编成动画片和网剧就是我们双方合作。腾讯比我们更早布局IP开发,也积累了很多宝贵的经验,双方争取一起把动漫这块蛋糕做大,动漫与影视、游戏联动会是更大的想象空间。你当时如何学习互联网?对学习新事物有一套自己的方法论吗?

我觉得在这个过程中,很多事情是自然而然的,我不会特别定义某样东西是新事物。这意味着我在看待它的时候,并不是以一种想要观察它的心态,而是对它充满了好奇与了解的渴望,想要征服它。在对某个目标的征服过程中,学习自然而然就完成了。我觉得这里关键的一点可能是,要有清晰的目标和简单的内心,然后就是坚持。快看有次组织员工看NHK纪录片《不了神话宫崎骏》,看完我问同事,你们觉得宫崎骏为什么那么厉害?他们回答,宫崎骏那样高境界的人岂非我辈能够理解,高山仰止。我说不是这样的,是因为宫崎骏是一个“修剪的人”,他天生热爱的事,这是他的初心,其实每个人都有,但是在融入社会的过程中,我们渐渐多了很多杂念,甚至是自己也没意识到的,非常复杂、功利的想法。但这个世界上顶尖的创作者也好,伟大的企业家也好,无不是纯粹、简单、坚持初心的人。巴菲特也是这样,你会发现他的生活方式特别简单。越是这样简单的人,他离目标的距离越近,因为他心无旁骛,走的是直线。全球市值最高的那些公司的创始人,恰恰是在实现的过程中,不那么在意市值,最终才达到了他人难以企及的高度。对快看来说,我们的初心和目标也很简单,就是给人们带来快乐。

--- 写在最后 ---

快看创办于2014年,旗下拥有快看漫画app,是中国新生代内容社区和原创IP平台,核心战略为“IP+社区”。截止到2019年7月,快看漫画app总用户量超过2亿。快看的愿景是给世界带来快乐和感动,使命是成为未来的超级娱乐公司。2019年8月,快看获腾讯1.25亿美元投资,累计融资额近25亿人民币。

腾讯投资成立于2008年,是腾讯集团的投资部门与核心战略部门之一,主导集团投资相关业务。我们长期专注于全球范围内消费互联网和产业互联网相关领域投资及并购,聚焦数字内容、消费零售、金融科技、企业服务及其他前沿创新领域,致力于发现为用户提供长期价值的创业者和企业,并帮助其成长。