千万级融资!创新械企完成pre-A轮

在显微重建手术中,最后的那一针往往决定了手术的成败。对整形外科和重建外科医生来说,如何在显微镜下把直径仅有 1–2 毫米的血管重新缝合好,是一项极为耗时、考验耐心和技巧的工作。一台手术中,单单这一步就可能要花掉 45 分钟甚至一个小时,失败意味着组织坏死,前面所有的努力都将付诸东流。

2025年8月,创新医疗科技公司Avasa 宣布完成 280 万美元 pre-A 轮融资(约合2000万人民币)。这笔资金由新西兰最资深的风投 Movac 领投,Bridgewest Ventures 等跟投,主要用于推动其核心产品——血管耦合器(Avasa Coupler)的 FDA 审批和商业化。

如果一切顺利,未来 18 个月内,外科医生在手术台上可能不必再“穿针引线”,而是通过一个几毫米大小的装置,把血管像“对接零件”一样完成连接。

# 临床痛点:显微外科的“最后一针”

显微外科的发展已超过 60 年,它让肿瘤切除后的重建、创伤修复、器官移植成为可能。典型的游离皮瓣移植手术,常常需要切取一块腹部或大腿组织,转移到头颈、乳腺等缺损部位,再通过显微镜下的动脉和静脉缝合建立血供。手术过程可长达 6–14 小时,常常需要两组手术团队协作。

在这类手术中,血管吻合是最考验技术的环节。

缝合对象往往是直径 1–2 毫米的动脉或静脉;

操作需在高倍显微镜下完成,要求精准无误;

缺血时间过长,意味着术后并发症和失败风险增加。

尽管近年来已有针对静脉的耦合器出现,帮助缩短操作时间,但在动脉吻合上,医生依然只能依赖手工缝合。这不仅延长了手术时间,也造成了显微重建手术的高门槛:真正能够熟练掌握血管缝合的医生数量有限,而需求却在不断扩大。

# 产品与技术价值:把“缝针”变成“对接”

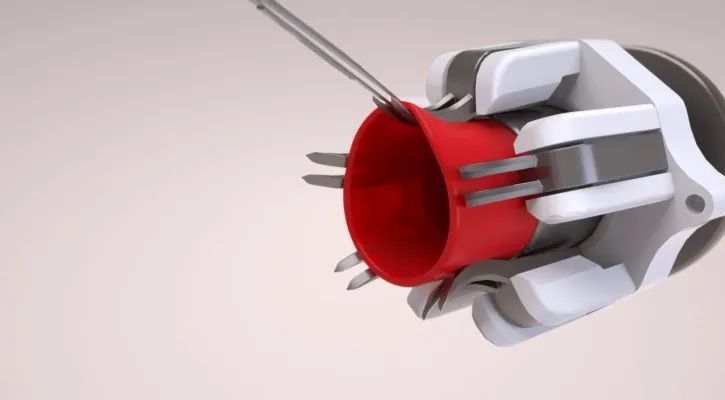

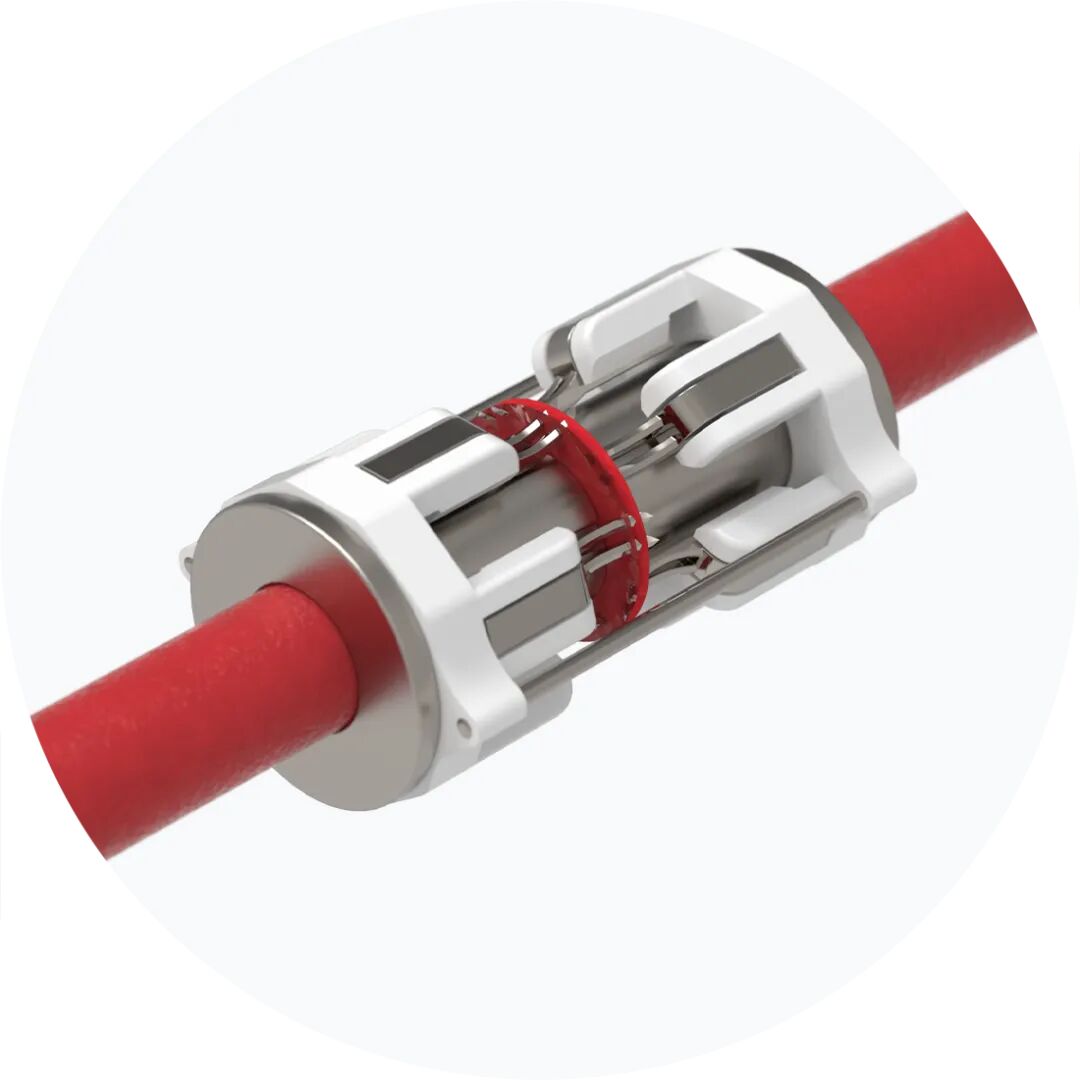

Avasa 的答案是一个不足 5 毫米的装置——血管耦合器(Avasa Coupler)。它由两个可植入部件组成,手术中只需将血管末端插入装置,通过“标准化翻转(eversion)”的专利结构,对接完成血管连接。

在显微外科医生熟悉的手工缝合法之外,耦合器提供了一种完全不同的思路:把需要几十分钟的“针线活”,变成几分钟的“机械对接”。

根据 Avasa 的数据:

传统血管缝合耗时 45–60 分钟;

使用耦合器,最快只需 5 分钟;

手术总时间可缩短 80%,患者因此能更早退出全麻,进入恢复。

除了效率,装置还提供了三个核心价值:

更安全:减少缺血时间,降低移植失败率和再入院风险;

更简便:直观设计降低操作门槛,让更多外科医生有能力开展复杂重建;

更标准化:通过统一的 eversion 结构,确保动脉和静脉吻合的一致性与可重复性。

对于一台重建手术来说,这意味着医生能把更多精力放在切除范围、修复策略和整体功能恢复上,而不是在显微镜下“针针线线”地耗费时间。

# 研发与创业历程:从住院医生到创业者

这款装置的出现,并不是工程师的灵感闪现,而是来源于一名外科住院医生的挫败感。

Avasa 创始人 Nandoun Abeysekera 本科读的是工程,后来转学医,进入整形外科做住院医生。在导师 Jon Mathy 主刀的显微重建手术中,他一次次目睹动脉缝合耗时之久,失败代价之大。相比之下,静脉耦合器已大幅提高效率,但动脉仍只能依赖人工。

“看起来太明显了,有这么清晰的临床需求,却没有人去解决。”他后来回忆说。

2018 年,Nandoun 做了一个出人意料的决定:辞去住院医生工作,专心研发一款动脉耦合器。那之后,他和团队经历了上百次设计迭代。器械只有 3–5 毫米,如何在这个尺度下做原型、完成制造,本身就是一个难以想象的挑战。

从参加创业大赛、获得第一批导师和资金支持,到后来引入专业工程公司、法规顾问,再到小批量预生产并在慢性动物实验中取得 100% 成功率,这条路走了整整七年。

Nandoun 也把医生的临床经验融入到研发逻辑中:在超过 100 位显微外科医生的访谈中,有 89% 表达出强烈需求。换句话说,这不是一家初创公司“单方面的想象”,而是来自临床一线的共鸣。

# 融资与资本逻辑:资本为何看好

在这样的背景下,Avasa 的 pre-A 融资并不意外。本轮融资由 Movac 领投,这是新西兰规模最大、历史最悠久的创投机构,曾投资过 Trade Me、Aroa Biosurgery 等知名公司。Movac 的投资逻辑很直接:创始人本身是外科医生,深知临床痛点,产品专利组合清晰,又切入了一个长期被忽视的大市场。

Bridgewest Ventures 早在 2022 年就已投资 Avasa,本轮继续追加。投资方认为,血管耦合器不仅仅是一款新工具,而是有潜力改变整个显微重建路径的“类别定义型产品”。

对于 Avasa 来说,这笔资金的意义不仅在于研发本身。

一方面,它将用于完成 FDA 递交与验证测试,推动产品在 18 个月内实现商业化;

另一方面,公司也在搭建商业化团队,近期已从 Fisher & Paykel Healthcare 引入资深高管,着手制定市场推广和落地方案。

资本的背书,意味着这款“显微外科小器械”已不只是临床设想,而是朝着产业化迈进的现实路径。

# 产业观察:显微外科的工具化拐点

如果回顾外科器械的发展史,可以发现一个规律:当某个复杂、高度依赖个人技巧的操作被器械化、标准化后,往往会带来临床的普及性提升。吻合钉器让消化外科的胃肠切除更安全、更可复制;关节置换器械让骨科手术走向规模化;而显微外科,在动脉耦合器出现之前,一直停留在“匠人手艺”的阶段。

Avasa 试图推动的,正是显微外科的这一“工具化拐点”。

临床价值:如果复杂的血管缝合能在几分钟内完成,重建手术的可及性会大大提高;

市场潜力:适用场景从乳腺癌、头颈癌、创伤修复,到潜在扩展的心血管、胃肠领域;

中国视角:国内每年肿瘤切除、创伤修复病例量庞大,但显微重建医生数量有限,手术需求与供给的矛盾突出。标准化的器械一旦成熟,有望缓解这一缺口。

当然,这条路并非没有挑战。FDA 审批需要扎实的临床证据;医生的接受程度、手术习惯的改变,也需要时间验证。外科器械的普及往往是一个漫长过程。

但趋势已经显现:当手术的关键步骤从“手工针线”转变为“标准化装置”,这不仅仅是效率的提升,更是手术学科本身的一次范式变化。