“谷子经济开创者”是如何成为IP变现高手的?|投资人说

当炙手可热的潮玩顶流Labubu席卷全球,其背后的商业故事也不断被津津乐道。以IP为核心的谷子经济,也再次成为市场讨论的焦点,在天图投资合伙人李康林看来,IP经济的本质就是把文化内容转化成用户情绪的消费动力。

本期“投资人说”专栏文章,李康林将通过深度回溯“谷子经济”的开山鼻祖——以强大的原创IP产出及稳健的运营能力著称于世的「万代南梦宫」,分析IP生态运营和商业价值释放背后的逻辑。

李康林

天图投资合伙人

从事投资行业超17年,投资案例包括万物新生(RERE)、泰胜风能(300129)、雪榕生物(300511)、鲍师傅、饭扫光、家里泉、公路商店、兰等品牌。对消费品品类选择、品牌建立、渠道创新等方面拥有深刻见解。本科毕业于中央财经大学,同时拥有中欧国际工商学院EMBA、长江商学院EMBA学位。

80、90后们,小时候是否都玩过一个叫《拓麻歌子》(Tamagotchi)的电子宠物?一个鸡蛋大小的机身里头住着一个像素卡通小人,只有三个操控按钮,却可以饲养出几十种不同性格的小宠物,这便是初代养成系电子宠物。

这个80、90后的童年回忆,到现在都还在生产。不同的是,从以前的单机版,到2004年版本的能结婚、能生娃,2023年版本还配置了wifi,更融入了元宇宙的概念。不过,即使是最新版的《拓麻歌子》,这个宠物依旧是当初那个像素小生物,机器的外形也和当年相差无几。

在科技发展与信息爆炸的时代,我们拥有手机、电脑和各式各样的游戏机,其中也不乏画风更精美,场景更丰富,体验感更好的宠物养成类游戏,而这样的小玩具,为什么在今天依然还有市场?为什么还有人要花大价钱去买这种“过时”的玩具?当我们消费玩具时,我们到底在消费什么?

在所有消费品当中,“潮玩”是一个很特别的品类。玩具这件“物体”本身,并不一定有多么贵重,而真正赋予它价值的,是它背后的IP。而一个厉害的IP,它的价值上限可以非常高。

世界上最贵的卡牌——宝可梦画师皮卡丘,作为1998年日本COROCORO杂志插画比赛的奖品卡,全世界仅有39 张,在 2022 年以 527.5 万美元成交,价格约等于50公斤的黄金。

日本的娱乐产业版图中,最不能错过的是“谷子经济”的开山鼻祖——「万代南梦宫」,它以强大的原创IP产出及稳健的运营能力著称于世,更给二次元们留下了数不胜数的“精神食粮”。本期将从「万代南梦宫」的前世今生说起,了解它是如何玩转IP产业,实现内容生产与商业变现的双赢。

01

万代与南梦宫的发展史

「万代南梦宫」是由「万代」与「南梦宫」两家公司于2005年合并后的名称。

1950年,32岁的山科直治创立了「万代」。早期的「万代」,主要瞄准的儿童玩具市场,生产小球和小车等。到60年代末,「万代」收购了当时陷入经营危机的模型厂商「今井科学」的静冈工厂,开始生产拼装及成品模型。但此的「万代」仍处于探索状态,它既不是发明塑料拼装模型的公司,也不是本土市场上最早推出拼装模型的公司。

一直到70年代,「万代」开始发力“角色玩具”,它才真正找到自己的事业主轴。因为有过与《阿童木》合作推出爆款模型的经验,「万代」乘势深化这个业务模型,通过赞助动画片和获取动画片的玩具授权,进一步获得成功。

1975年,「万代」正式启动“超级战队”系列玩具业务,不再被动地以乙方身份与动画片求合作,而是在「东映公司」的特摄片与「日昇社」动画制作中直接投资或参与角色设计,以换取玩具授权,同步推出周边商品。

1979年,「日昇社」制作的机器人动画《机动战士高达》开播。起初,动画片刚开播时收视率一般,但「万代」同步发售《高达》塑料模型,玩具反响异常火爆,反而带动了动画片的人气。

1987年,「万代」又发明了不需要胶水胶水粘合、徒手就能拼装的卡扣设计。当时,所有的塑料拼装模型都需要用到胶水将细小的零件一个一个粘合起来,最后可以做出静态的模型。而「万代」的卡扣设计不仅拼装简单,且拼好后还能自由地改变玩具的姿势。同时,大人们会觉得免胶水的玩具对小孩健康更好。这个创意,立马与其他竞对有了明显的差异化,《高达》产品获得了前所未有的成功。

在这期间,「万代」还做了一些多元化的尝试,比如扭蛋、打地鼠、电子游戏等等。「万代」还曾是「任天堂」红白机游戏的第三方开发商之一。

但好景不长,90年代日本迎来了“失去的三十年”,家庭可支配收入紧缩,过于昂贵的玩具销量锐减。在这一时期,催生了一种新的文化现象——御宅文化。电影票太贵,不看;OVA(录影带直发动画)太贵,不买;高端玩具太奢侈,消费不起。但生活还要继续,人们还是需要娱乐的。因而,能在家玩的电子游戏、能在电视上免费看的动画片、能租着看的漫画,这几个产业反而逆势繁荣。

对当时的日本娱乐产业来说,只有好创意、消费者低付出、收获高精神享受的业态,才有可能杀出一条血路。「万代」努力了,但是屡战屡败。1997年,「万代」开始出现了连续赤字,公司掌舵人山科诚计划与游戏厂商「世嘉」合并。

而就在这个时间节点上,电子宠物《拓麻歌子》销量大涨,帮助「万代」突出重围。《拓麻歌子》完全符合好创意、消费者低付出、收获高精神享受这三个条件,而这种互动带来的情感投射,让孤独、压力山大的都市打工人们收获了情感慰藉。

当时,《拓麻歌子》的市场反应远远超出预期,从小孩到大人,从日本到北美,工厂机器的生产速度远远赶不上人们抢购的速度。就是这样一只小小的电子宠物,帮助「万代」活了下来。

在另一条时间线上,「南梦宫」于 1955 年由中村雅哉创立,而后公司发展出街机游戏业务,进一步发展电子游戏。「南梦宫」1980 年推出了轰动全球的《吃豆人》,之后并陆续推出《小蜜蜂》等经典游戏。

2003年,「南梦宫」主动提出希望与「世嘉」合并,但最终未能成行。

2005年,兜兜转转过后,「万代」和「南梦宫」最终走到了一起。而《高达》正是促成合作的“媒人”。「万代」没有游戏制作的基因,必须得找外包。而由于需要开发PS2平台的《高达》游戏,最终找到「南梦宫」,完成合并。

合并后,「万代南梦宫」集团成为了当时日本游戏业的第三大企业,仅次于「任天堂」与「世嘉Sammy」。

02

万代南梦宫的IP体系

「万代」与「南梦宫」,一个擅长做角色玩具和周边,一个擅长做游戏内容开发,将两家各自的IP汇集到一起,构建了庞大的IP体系。

高达(Gundam)

「万代南梦宫」运营的最具代表性IP,非《高达》莫属了。「万代」在尝到模型爆火反哺了动画片人气的甜头后。1994年,「万代」收购「日昇社」,并于2020年收购《高达》的商业版权广告公司「创通」,拿到了《高达》IP的全部版权。

截至2019年,《高达》塑料模型累计总出货数量突破5亿。

同时,《高达》也是公司游戏业务的重要题材。从红白机时代开始,发行过各种动作、策略、格斗游戏,近年来更是推出了《高达无双》《高达VS》等系列,主要活跃在家用游戏机和街机平台。

《高达》的主要受众市场集中在日本本土,每年模型销量大约70%都是来自日本国内。而经过40多年的经营,《高达》已从男性青少年的机甲动漫成长为跨年龄层的文化符号。粉丝既包括最早入坑的中年人,也在不断吸收新的年轻人,即使不是《高达》粉丝,也多多少少会认识这个IP。

相比之下,在中国市场的《高达》IP就稍显小众一些了。由于历史和文化差异,早期大陆观众对《高达》的认知有限,仅有香港及台湾地区在80-90年代通过译制片较早地向外输出。《高达》的中文名也是来自于港译。

千禧年之后,大陆才正式引入《高达》动画,成功地发展了一部分ACG爱好者成为粉丝。2010年后,「万代」进一步重视中国市场,开始一系列布局。

《高达》在中国与日本的粉丝群体特点有着较大的不同:

1. 中国的消费者是年龄层偏高,核心消费者主要是80后、90后的男性,他们小时候通过盗版碟片或动画频道接触到《高达》,长大后有了一定消费力,愿意为情怀买单。

2. 中国粉丝基础相对还是有限,没有形成像日本一样广泛的全民认知度。

尽管如此,《高达》仍然是「万代」最挣钱的IP,且在中国市场还有很大的发展空间。

数码宝贝(Digimon)

1997年,在《拓麻歌子》火了之后,「万代」推出了针对男性青少年的的电子宠物《数码怪兽》,除具备养成功能外,还设计了战斗元素。同时,「万代」与「东映动画」合作,在1999年推出《数码宝贝》电视动画。

这种培育+战斗的设定,非常适合变现。《数码宝贝》迅速成为跨媒体IP,发行了主题电子游戏、卡牌、漫画等,并持续推出动画新作及剧场版。以全球影响力来说,虽然《数码宝贝》与《宝可梦》IP还有不小差距,但在日本和亚洲还是拥有不小的粉丝基础。

铁拳(Tekken)

《铁拳》是「南梦宫」1994年推出的3D格斗游戏系列,最卖座的游戏IP之一。截至2024年,铁拳系列全球累计销量超过了5800万套,仅次于「任天堂」的《大乱斗》和「卡普空」的《街头霸王》,是世界格斗游戏的TOP 3。

太鼓达人(Taiko no Tatsujin)

作为「南梦宫」的音乐游戏IP,《太鼓达人》最早是在街机上出现,玩家跟着音乐节奏来敲击模拟太鼓。《太鼓达人》没有复杂的剧情或角色形象,但是两个可爱的吉祥物俘获了许多消费者的心。

吃豆人(Pac-Man)

《吃豆人》是「南梦宫」的经典游戏IP。目前,公司正在尝试拓展《吃豆人》形象价值,制作动画片。据说,由好莱坞操刀的《吃豆人》大电影将会在今年上映。

在外部授权方面,运作最成功的便是《龙珠》与《海贼王》。作为「万代南梦宫」排名第二和第三值钱的IP,它们与《高达》2024年营收分别都达到了千亿日元以上,三个IP运营合计为公司带来195亿营收,占比39%。

龙珠(Dragon Ball)

《龙珠》是日本漫画家鸟山明的代表作,在上世纪80年代由「集英社」出版、「东映动画」改编成TV动画,而后风靡全球。「万代」从80年代起开始推出《龙珠》的玩具与周边。2005年与「南梦宫」合并后,《龙珠》进一步推出了系列游戏。

在《龙珠》IP的变现中,主要来自于周边商品及游戏。另外,「万代」更与「东映」合作举办《龙珠》主题展览、舞台活动等线下项目,几乎承包了《龙珠》IP除原作漫画与动画制作之外的所有商业化环节,充分享受到了《龙珠》全球高人气带来的变现红利。

海贼王(One Piece)

《海贼王》是尾田荣一郎创作的超级畅销漫画。与《龙珠》一样,版权归属「集英社」和「东映」,而「万代」是货架上最常见到的《海贼王》授权商。

面包超人(Anpanman)

《面包超人》是日本本土毋庸置疑的幼教领域超级IP,存在于儿童生活的每一天,拥有与《米奇》《Hello Kitty》看齐的的影响力。它的主角是一个长着红豆面包脑袋的披风英雄的形象,配角们也都是吐司、餐包和菠萝包。

作为幼儿向IP,《面包超人》的商业模式有些许不同。因为目标受众是0-6岁儿童及其家庭,除了玩具之外,「万代」还开发生活用品、教育用品,甚至滑梯、秋千等大型玩具设备,并且所有产品都要应用更严格的婴幼儿安全标准。

2024年,《面包超人》动画片首次正式进入大陆市场,动画版权总代理为上海新创华公司。目前,国内视频平台已可以看到《面包超人》第一季的50集内容。作为一部有着1600多集的动画片,中国小朋友一旦入坑,未来这一IP的潜力不可想象,这将是一个崭新巨大的市场。

其他外部IP还包括《火影忍者》《假面骑士》《奥特曼》《鬼灭之刃》等等。IP版图涵盖了Jump系漫画、特摄英雄、国民动画等各个领域的顶流作品。在产业生态中,「万代」拥有着极强的跨界合作能力和强势议价权,日本国内几乎没有一家动漫游戏相关企业可以绕开「万代」,要么共同开发产品,要么被「万代」部分持股,要么作为供应商或是渠道伙伴。

「万代」与版权方通常也能够保持良好的合作关系,有些还会通过资本合作巩固互利共生的绑定,让「万代」无需亲自原创每一个热门内容,也能借助外部IP的号召力壮大自己的产品帝国。

比如「万代」与「集英社」在中国成立了合资公司「集英万梦」,专门运营《海贼王》等Jump系IP在中国的授权业务。「万代」在《奥特曼》版权公司「圆谷」持股49%,享有商品发行绝对的优先权。

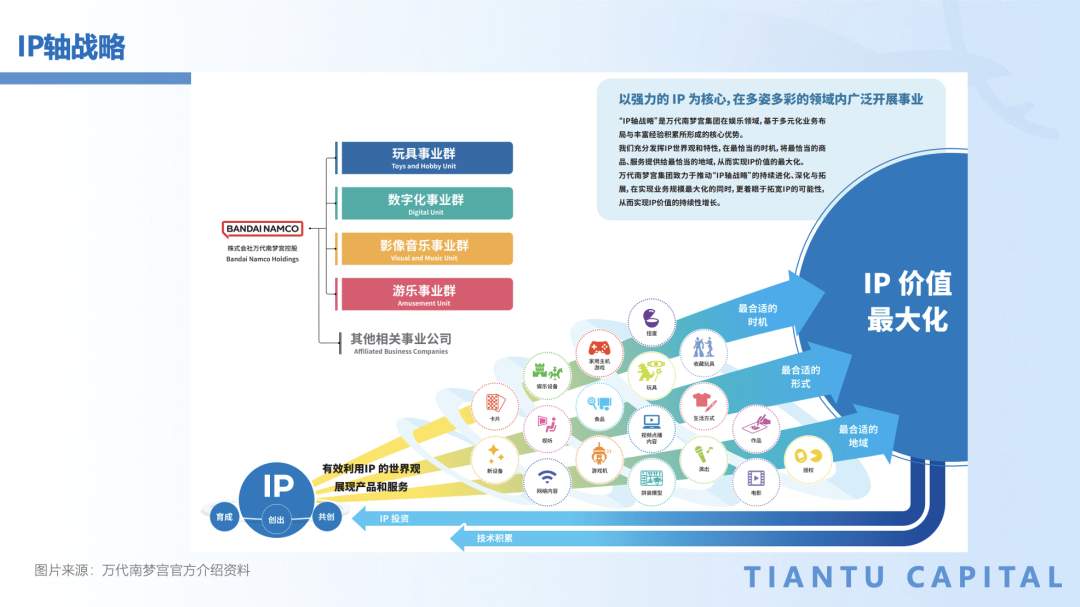

「万代南梦宫」的核心战略,可以概括为“IP轴”战略,以一个个的IP为轴心,让内容本身,与各种各样的消费品高度协同,形成圆满的商业闭环。

03

内容生产与商业变现,

万代南梦宫可以复制吗?

此外,「万代南梦宫」通过“一鱼多吃”,让内容与周边尽可能同步推出,用户赶在最上头的时候“激情下单”。上游戏的时候,赶紧推动画;上动画的时候,赶紧推周边,抓紧热度,充分释放IP价值。

例如,《假面骑士》的新剧在每年秋季开播,“变身腰带”的周边在夏天需要提前备货,动画片开播后立马同步上市。这就要求公司内部有一套高效的流程,需要集团一体地来运营。

此外,公司利用自身产品线广博的优势,能够实施线上线下联动:线上有动画、漫画、游戏等,线下有模型、玩具、活动等,彼此互相引流,循环变现,打好“组合拳”。找到IP抓手,干内容的和干变现的一起对齐颗粒度,形成一套组合拳,打通底层逻辑,形成闭环矩阵。

「万代」的商业模式,其他公司及行业是否可以复制呢?一要看具体的市场情况,二要看公司是否有足够的实力去调动大量资源。市场永远是决定一切的因素,「万代」在日本本土和中国市场的运作模式也都是不一样的。

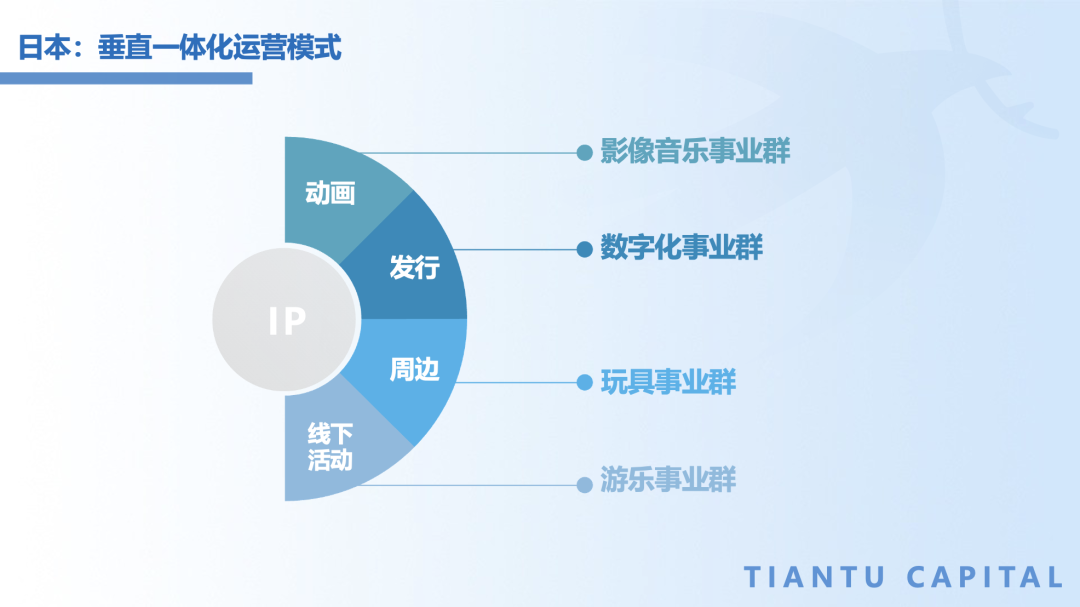

在日本,「万代」的运营模式是垂直一体化的。集团直接参与从内容策划、制作到产品销售、渠道管理的各个环节,强势掌控整个价值链。

例如《高达》IP,公司的影像工作室负责动画,发行渠道推进发行,自主生产、自有渠道销售推广周边,再通过主题乐园、自营店、线下活动进一步扩大影响力。

这种模式的好处是响应够快、利润不被外部稀释,同时能保证IP形象和产品质量的一致。但是各个环节都需要时间去积累实力的,想要直接收购别的公司一步到位,内部整合也是一个漫长的过程。

中国的运营模式则有所不同。「万代」更多采用的是合资授权+本地代理的模式。

一方面,中国对出版物、影视、游戏有分级审批制度,外国公司直接运作会产生水土不服,需与熟悉本地文化、法规和渠道的本地企业合作。如手游,外企无法获得游戏版号,需要沟通「腾讯」、「朝夕光年」等公司合作发行;线下大型设施,需要与本地地产或文旅企业合资。

另一方面,中国幅员辽阔,不同地区市场差异很大,「万代」自有渠道难以实现完全覆盖,需要借助现有成熟经销网络。因此销售业务也需要与国内代理商合作。这种模式虽然会牺牲一部分利润分成,但也换来了规模和合规优势,毕竟中国市场太大,竞争也过于激烈,这种模式反而有利于分散风险。

IP经济的本质,就是把文化内容转化成用户情绪的消费动力。无论是迪士尼的漫威宇宙,还是环球影城的哈利波特世界,还是泡泡玛特的Molly盲盒,甚至故宫博物院的文创产品,本质逻辑都是以IP为核心,充分挖掘其文化价值和情感共鸣,然后通过内容、商品、场景、体验等手段,不断放大IP的商业价值。

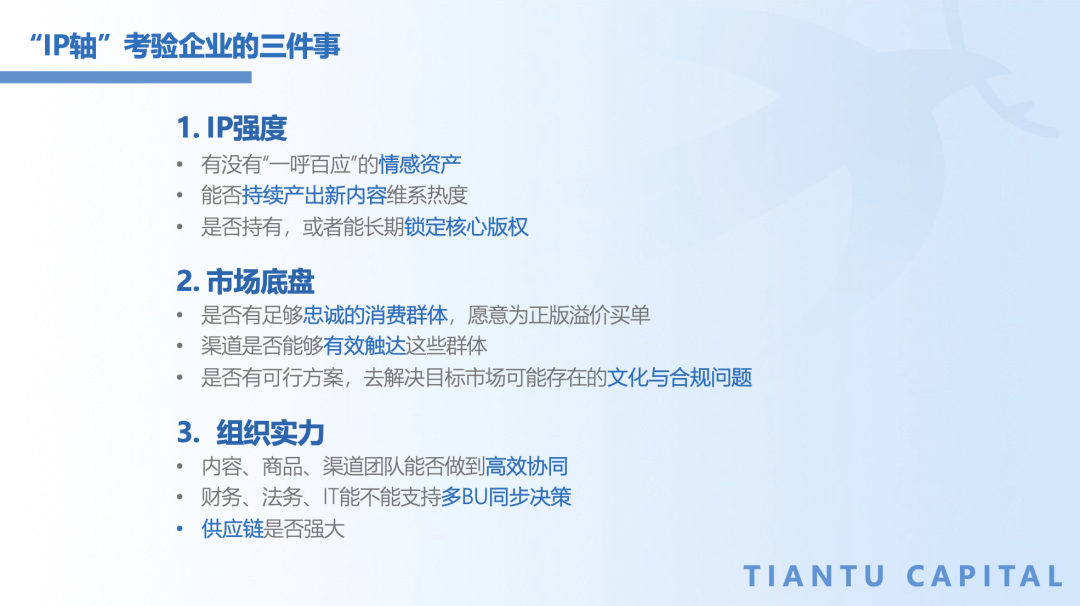

从万代的案例中,我们可以总结出IP轴战略最考验企业的三件事:

1. IP强度。有没有“一呼百应”的情感资产;能否持续产出新内容维系热度;是否持有,或者能长期锁定核心版权。因为版权不稳而为他人做嫁衣的例子太多了,不仅仅是娱乐产业,这种事情各行各业都存在。

2. 市场底盘。是否有足够忠诚的消费群体,愿意为正版溢价买单;渠道是否能够有效触达这些群体;是否有可行方案,去解决目标市场可能存在的文化障碍跟合规问题。

3. 组织实力。内容、商品、渠道团队能否做到高效协同;财务、法务、IT能不能支持多BU同步决策;供应链是否强大。这决定了一个优秀创意的落地速度和落地质量。

大多数企业要么缺IP,要么缺矩阵,要么缺多市场经验。「万代」能把“一鱼多吃”做到极致,是靠几十年积累的IP深度、组织韧性与跨地域实战。而任何想要复制IP成功学的公司,都必须先回答上面这三个问题。即使手里有条鱼,它的生命周期和版权归属都是和鱼本人同样重要的变现条件因素,需要充分确定,否则热度一过,库存和版权费将会把你拖进深渊。