就在明天!科学家、投资人共聚DeepTech 2019生命科学论坛,看新兴生物技术如何改变生命科学游戏规则

早在 2014 年,中国超过日本,成为世界第二大生物医药市场;2017 年,中国的生物医药行业市场规模已经达到了 3417.19 亿元;预计到 2020 年,中国生物医药市场规模将会是日本的两倍,成为世界第一。

伴随着飞跃式增长的生物医药市场,中国需要越来越多的生物医药创新发明满足人民日益增长的医疗需求。同时,即将于下半年重磅推出的上交所科创板也将其目光瞄准了国内蓄势待发、正在蓬勃发展的生物医药企业。生物医药,正在成为一个万人瞩目的领域。

在刚刚发布的 2018 年度《麻省理工科技评论》中国科技青年英雄榜上,作为 CRISPR 底层技术中国和欧盟专利的共同发明人,多年来致力于基因编辑技术与基因治疗领域开发的亓磊因在基因编辑领域的成就入选。

2019 年,包括 CRISPR 基因编辑在内,合成生物学技术、单细胞多组学技术等前沿生物技术将继续取得革命性突破。这些新兴生物技术的出现,正在改变生命科学领域的游戏规则,也在改变我们生存的这个世界。

“21 世纪是生命科学的世纪”,这句话多年前已被提及。如今,生物技术的发展速度已经越过一个创新爆发的临界点。一个个未知被覆盖,更多的未知被打开,我们所处的世界,我们身边的生命,正在发生革命性改变。

我们相信,2019 年,生命科学领域会进入一个全新时代。此时,中国生物技术和医疗医药市场亟需具有国际专业水准的内容服务机构,给科学家、投资人、创业者、医药巨头、银行、律所等众多市场参与者提供一个思想碰撞、学习新知以及发现机会的平台。

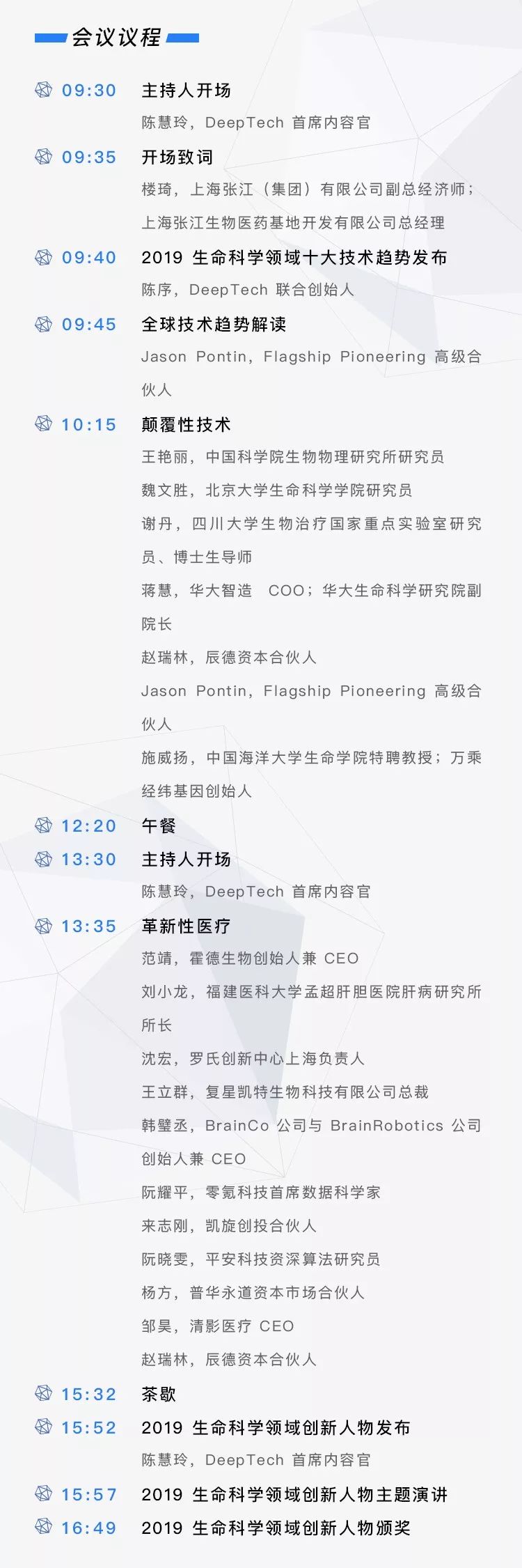

3 月 22 日,在中国领先的新兴科技内容和硬科技服务提供商 DeepTech 于中国上海举办的“DeepTech 2019 生命科学论坛”中,我们将发布两大榜单:

一,2019 生命科学领域十大技术趋势;

二,2019 生命科学领域创新人物。

论坛将邀请来自生物技术与医疗制药领域的科学家、企业家、投资人,如 Flagship Pioneering 高级合伙人 Jason Pontin、北京大学生命科学学院研究员魏文胜、华大智造 COO 华大生命科学研究院副院长蒋慧、复兴凯特生物科技有限公司总裁王立群、辰德资本合伙人赵瑞林、中科院生物物理所研究员王艳丽、罗氏创新中心上海负责人沈宏等科学家、创业家和投资人,共聚一堂,解读 2019 生命科学领域的最新趋势,分享他们对生物技术和医疗健康行业的精彩见解。

Jason Pontin, Flagship Pioneering高级合伙人

Jason Pontin 先生现任波士顿著名生物医疗风投公司 Flagship Pioneering 高级合伙人,主要负责公司的战略沟通和企业创业生态系统的构建。他同时也是美国著名科技意见领袖。2002 年到 2004 年间,他创立了 Acumen Journal,并担任总编辑。该杂志关注生物技术及生命科学新发现对商业、经济及政策造成的影响。此外,他还为多家美国及全球知名媒体撰稿,包括:《纽约时报》《经济学人》《金融时报》《连线》等。

Jason Pontin 先生于 2005 年至 2017 年间在《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)担任首席执行官、出版人兼主编,负责《麻省理工科技评论》的采编方向、媒体平台和商业战略。

王艳丽,中科院生物物理所研究员;中国科学院大学教授

中科院生物物理所研究员,中国科学院大学教授,博士生导师, 长江学者特聘教授。HHMI 国际学者获得者,杰出青年基金获得者。主要研究方向为RNA干扰(RNAi)相关蛋白的结构与功能研究。2016 年 11 月,获第九届“谈家桢生命科学创新奖”。2017 年 02 月,获第十三届“中国青年女科学家奖”。

范靖,霍德生物创始人兼CEO

霍德生物创始人、总经理,加拿大不列颠哥伦比亚神经学博士,约翰霍普金斯大学博士后研究员,与同实验室及公司创始人徐金翀博士共同建立了国际领先的人干细胞神经分化技术。创立霍德生物后致力于研发和提供依托于干细胞分化和基因编辑技术平台的神经疾病的疾病模型、药物筛选和移植治疗产品和服务。

魏文胜,北京大学生命科学学院研究员

魏文胜教授带领实验室团队,致力于发展基因组编辑技术、功能基因组学以及基因治疗;在此基础上研究癌症、感染等重大疾病发生机制,为发展高效治疗手段提供新的药物靶点和思路。魏文胜教授在基因编辑领域处于世界领先水平,获得包括中国专利优秀奖、科学中国( 2015 )人年度人物、谈家桢生命科学创新奖等多项荣誉,入选中国科技部“ 2017 年创新人才推进计划”。

韩璧丞,BrainCo公司与BrainRobotics公司创始人兼CEO

在哈佛大学脑科学中心深造攻读脑科学博士期间,韩璧丞带领哈佛教授和哈佛脑科学中心科学家创立了脑机接口技术公司 BrainCo 。同时,他创立的为残疾人制造智能假肢的半公益项目 BrainRobotics 开发的产品可以帮助残疾人通过自己的意念控制假肢和手指,实现灵活运动。目前BrainCo的团队正在研发世界上第一款结合人工智能算法的脑信息处理芯片。他也是《麻省理工科技评论》 2017 年度中国区“ 35 岁以下科技创新 35 人”获奖者。

孔令杰,清华大学精密仪器系副教授

孔令杰专注于神经成像领域的方法创新、系统设计和集成等多个方面的创新研究并取得了重大成果。他设计研制了三维高速双光子荧光显微成像系统;发展了基于自适应光学的深层组织显微系统;参与研发了全球首台具备视频帧率、厘米级视场、亚微米级分辨率的十亿像素成像系统。

这套全球领先的大视场、高通量光学显微系统将被用于清醒动物跨脑区神经网络活动的实时观测及临床神经疾病的诊疗。孔令杰的研究从“认识脑”到“模拟脑”,不仅是未来中国“脑计划”的重要技术支撑,更是脑科学与人工智能转化之间的关键纽带。同时,他也是《麻省理工科技评论》 2018 年度中国区“ 35 岁以下科技创新 35 人”获奖者。

蒋慧,华大智造COO;

华大生命科学研究院副院长

蒋慧女士多年来从事基因组学实验技术开发以及人类健康应用开发工作,先后参与过炎黄基因组计划、千人基因组计划等重要研究项目,作为技术开发带头人,负责多项高通量测序技术开发和应用开发等。

已发表 SCI 收录论文 50 余篇,主持或参与包括科技部 973 项目、 863 项目在内的各种项目 9 项,申请国内外专利达百余件,曾获得深圳市科技进步奖。主导全球测序者计划,基于国产测序品牌引领测序行业迈向“人人基因组时代”,获业内积极响应。兼任中国医学装备协会检验医学分会创新技术与评估学组副主任委员、全国生化检测标准化技术委员会委员,中华预防医学会旅行卫生专业委员会常务委员,中国抗癌协会肿瘤标志专业委员会青年委员等。

邵洋洋,中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所博士后

邵洋洋参与创建了世界首例单染色体的真核细胞,实现“人造生命”里程碑式的重大突破。邵洋洋通过基因编辑的方法,将酿酒酵母 16 条天然染色体合成为 1 条,对该细胞的进一步研究颠覆了染色体三维结构决定基因表达的传统观念。

这也是首次通过合成生物学“工程化”方法,探索解析真核细胞染色体起源与进化的重大基础科学问题。邵洋洋的研究为探索高等生物染色体结构和功能的关系提供了新的思路,为研究端粒相关的衰老和癌症提供了有用的模型。同时,邵洋洋也是《麻省理工科技评论》 2018 年度中国区“ 35 岁以下科技创新 35 人”获奖者。

王立群,复星凯特生物科技有限公司总裁

中国科学技术大学细胞生物学学士、美国马里兰大学巴尔的摩分校分子生物学博士以及辛辛那提萨维尔大学工商硕士,美国国立健康研究院(NIH)博士后。王立群博士现任复星凯特生物科技有限公司总裁。公司立足于自主研发和技术转移相结合,致力于肿瘤免疫细胞治疗技术在中国的产业化和规范化,造福中国患者。王立群博士在美国和中国的生物制药领域拥有丰富的研发技术和管理经验。他曾在美国宝洁、百时美施贵宝、阿斯利康以及葛兰素史克中国研发中心的重要管理岗位上任职近 20 年。

加入复星凯特前,王立群博士在美国上市公司西比曼生物科技担任首席运营官, 全面管理公司运营,具体负责细胞治疗产品的生产、药理和临床研究,并兼任干细胞事业部总经理。

何霆,艺妙神州医药科技CEO

何霆博士,北京艺妙神州医药科技有限公司创始人、清华大学博士。拥有多项专利,致力于创新的基因细胞药物技术研发和转化研究,已在晚期血液肿瘤治疗的临床研究取得关键突破。荣获北京市科技新星、北京市雏鹰人才等称号。

李腾,北京蓝晶微生物科技有限公司创始人兼CEO

李腾利用合成生物学技术对生命系统进行优化,开发新的微生物产品为解决白色污染问题提供了新思路。他发现了一种在新疆艾丁湖的耐盐耐碱细菌,大大降低了可降解生物塑料,聚羟基脂肪酸酯(PHA)的生产成本,此外,其领导团队开发了全新的数据管理系统 Holog,提升了研发流程的数据化与自动化水平,建立了软硬一体实验室,极大提升了微生物合成的工程化水平。

李腾的研究缩短了工程菌的开发周期,提高了研发准确率,在微生物产业和合成生物学等领域具有重要意义。同时,李腾也是《麻省理工科技评论》 2018 年度中国区“ 35 岁以下科技创新 35 人”获奖者。

赵瑞林,辰德资本合伙人

赵瑞林,曾任 Illumina 大中华区的总经理,现加入辰徳投资公司担任合伙人。加入 Illumina 之前,他负责 Thermo Fisher 中国区的市场部和商业运作部门。他还曾经在 Orbusneich 担任过财务副总裁,以及在微创医疗担任商务发展副总裁。他还曾在强生公司负责神经系列产品的研发。他在美国的哈佛大学——麻省理工学院的健康科学与技术系获得医学工程学和医学物理的博士学位,以及在宾夕法尼亚大学的沃顿商学院获得工商管理硕士学位。

施威扬,中国海洋大学生命学院特聘教授;万乘经纬基因创始人

近年来,实验室研究主要聚焦于单细胞测序技术的开发和应用,研发了基于微流控芯片的多种单细胞组学技术,实现了单细胞研究中两个关键点指标:高通量和低成本,从而为实验室提供了从单个细胞到数千至上万个细胞的单细胞组学分析的实验解决方案。

实验室近期研究主要聚焦在胚胎细胞分化、神经系统细胞多样性、肿瘤异质性的单细胞组学研究等方面,研究工作发表在Nature Structural and Molecular Biology, Genes & Development, Development, Genome Research, Genome Biology,Bioinformatics等国际一流刊物上。 2018 年创立了万乘经纬基因科技有限公司(北京),主要为科研和临床研究提供从全方位的单细胞组学解决方案。

邹昊,清影医疗CEO

邹昊博士现担任清影科技 CEO 兼 CTO、深圳清华大学研究院智慧医疗中心主任。他于三年完成斯坦福大学电子工程博士、硕士、MBA、经济学硕士等四个学位,致力于开拓人工智能在医疗影像和大数据健康等领域的深度应用,并获得中国国务院侨务办公室“世界华裔杰出青年”、达沃斯世界经济论坛“全球青年领袖”、福布斯全球 30 位 30 岁以下青年领袖等荣誉。

来志刚,凯旋创投合伙人

主要负责医疗方面的投资和项目管理,包括医疗服务、设备、耗材、数字化以及生物制药等细分领域。来志刚拥有丰富的投资管理经验,投资的企业包括莱诺医疗、瑞华心康、Rainbow Medical、博慧斯等项目。

在加入凯旋创投前来志刚曾就职于普凯投资(PraxCapital),西门子,通用电气,美国银行(Bank of America),中国创业产业总公司负责投资、战略规划。在高端制造、节能减排科技以及医疗行业拥有丰富的行业经验。来志刚拥有沃顿商学院( The Wharton School )MBA学位, 波士顿大学(Boston University) 统计硕士学位,以及北京航空航天大学应用数学学位。

谢丹,四川大学生物治疗国家重点实验室研究员、博士生导师

研究方向主要涉及多组学数据以及生物信息学研究,结合迅速发展的测序技术和统计以及机器学习方法,系统深入地研究了多种基因调控机制和基因组间表观遗传谱的差异,揭示基因调控导致性状差异的分子层面机理。研究人体多组学和疾病之间的对应关系。

同时,致力于开发高通量,高解析度的单细胞多组学复合测序技术;利用单细胞测序技术研究肿瘤发生、发展和耐药等分子机制;开发和转化无创液体活检诊断技术。相关研究成果在 Cell、Nature、Science、Nature Biotechnology、Nature Medicine、Genome Research、Cell Research、PLOS Computational Biology 等杂志发表多篇论文。

沈宏,罗氏创新中心上海负责人

沈宏博士曾在美国默克公司工作近十年,于 2012 年加入罗氏上海创新中心(RICS),任罗氏创新上海中心药物化学部负责人以及外部创新研发负责人。他的药物研究领域主要针对高血压、糖尿病、脑血栓、动脉硬化、肥胖症、抗病毒药物、抗生素、肿瘤、免疫系统病症和炎症。

其所在团队已发现多个临床化合物。沈博士是英国皇家化学学会会士,上海交通大学药学院、清华大学药学院、北京大学医学院讲师,上海科技大学导师。参与发表论文 90 余篇,参与专利发明近 60 项, 并为多种杂志书籍和会议的评审顾问。沈宏拥有北京大学学士学位,斯坦福大学博士学位。

阮晓雯,平安科技资深算法研究员

阮晓雯带领团队,在 2017 年与重庆疾控中心联合研发了首个“ AI+ 大数据”与疾病防控结合的疾病预测与筛查应用,可提前一周预测传染病发生情况,指导民众进行疾病预防。并于 2018 年上线使用,预测精度稳定在 90 %以上。为政府及时的卫生防控工作部署和资源调度提供了有力的决策信息支持。

在 2018 年与国家人口发展研究中心,重庆市卫健委联合研发了国际首个运用AI技术基于电子病历等大规模融合数据的人口健康预期寿命测算模型,并于 2018 年底在中国人口学年会上发布,量化分析了健康折损的原因,为科学测量中国人口健康状态提供了新的解决方案,为人口卫生健康管理工作提供了重要的数据和技术支持。除此之外,还在医保基金风控,政府办公决策智能化方面孵化落地了多个智能创新应用服务,作为平安驭策(PADIA)产品的一部分,致力于为居民,企业和政府提供更健康,更安全,更高效的AI应用解决方案。

阮耀平,零氪科技首席数据科学家

零氪科技任首席数据科学家,负责技术研发部数据平台的研发管理工作。美国普林斯顿大学计算机博士,中科院计算机硕士,清华大学本科。曾任 IBM 公司美国总部沃森医疗高级研究员,技术总监等高级管理岗位。IBM公司沃森研究中心(美国)13年工作经验。

在人工智能算法平台,人工智能在医疗和生物制药,大数据、云计算、高性能服务器软件、操作系统应用等方面具有很强的技术和管理专长。曾主导上亿美金的项目研发。发表国际论文 30 余篇,申报国际专利 60 余项。曾获 IBM 公司企业最高成就奖,杰出技术成就奖,以及技术成就奖,最佳论文奖等奖项。

刘小龙,福建医科大学孟超肝胆医院肝病研究所所长

刘小龙目前主要从事肿瘤早期诊断新技术与新方法、免疫治疗与精准医学方面的基础与临床转化研究。现主持国家自然科学基金“国家重大科研仪器研制项目”(合作)、国家自然科学基金重点项目、面上项目、福建省科技重大专项等省部级科研项目 15 项;在相关领域的国际知名期刊上发表 SCI 收录论文 80 多篇,授权国家发明专利 22 项,公开国家发明专利 21 项。

多项分子诊断技术被广泛临床应用。曾荣获德国洪堡学者奖学金(Alexander von Humboldt Fellowship),日本肿瘤学会“青年科学家奖”(Young Scientist Award)等多项荣誉。入选福建省百人计划;荣获“福建青年五四奖章标兵”、“福建青年科技奖”, “福州市劳动模范”,福建省卫健委有突出贡献中青年专家。

杨方,普华永道资本市场合伙人

杨方女士是普华永道会计师事务所资本市场部的合伙人,拥有丰富的审计及资本市场咨询服务经验,为跨国企业及私人企业提供一系列有关香港资本市场交易的服务。此外,她亦曾参与多项香港、中国内地及海外的上市、收购、合并和其它资本市场活动,包括筹备上市、选取合适市场及就重组、会计及监管问题提供咨询意见。

杨女士具有丰富的资本市场经验,并参与多项中国内地的上市、收购、合并、发债和其它资本市场活动。所服务的客户来自不同行业,包括生物医药行业、信息技术行业、软件行业、高端制造业、零售业、环保业等。

楼琦,张江集团副总经济师;张江生物医药基地总经理

现任上海张江(集团)有限公司副总经济师、上海张江生物医药基地开发有限公司总经理,张江生命科学产业领导小组办公室主任;曾任上海张江东区高科技联合发展有限公司副总经理、上海张江(集团)有限公招商中心主任。

毕业于上海外国语大学,获英语语言文学学士学位;2006年获上海交通大学公共管理硕士学位。持有国际商务师资格。楼琦女士自1995年进入张江高科技园区工作,深耕张江二十余载,拥有丰富的产业园区开发运营和管理经验。

届时,DeepTech生命科学论坛还将对如下议题进行深入讨论:

个性化治疗福泽更多病患

2018 年诺贝尔生理或医学奖颁给了美国免疫学家 James P. Allison 和日本免疫学家本庶佑(Tasuku Honjo),以表彰他们在发现免疫疗法上的贡献。

肿瘤免疫治疗就是通过重新启动并维持肿瘤-免疫循环,恢复机体正常的抗肿瘤免疫反应,从而控制与清除肿瘤的一种治疗方法。包括单克隆抗体类免疫检查点抑制剂、治疗性抗体、癌症疫苗、细胞治疗和小分子抑制剂等。

近几年,肿瘤免疫治疗的好消息不断,目前已在多种肿瘤如黑色素瘤,非小细胞肺癌、肾癌和前列腺癌等实体瘤的治疗中展示出了强大的抗肿瘤活性,多个肿瘤免疫治疗药物已经获得美国 FDA(Food and Drug Administration, FDA)批准临床应用。

此外,全球已有超过 2500 多个基因治疗临床试验正在进行,基因疗法也已经成为全球医药研发企业的必争之地。基因治疗在时隔近 20 年后,正式进入高速发展阶段。

2019 年,在个性化治疗方面,新的基因技术与多种工具平行交叉,将催生出全新的遗传病和癌症治疗的新方法。针对多种罕见病的治疗将进入临床,人类社会也正在迎来一次性治愈罕见遗传病的希望。可以看到,以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组、代谢组等相关信息,为病人量身设计出最佳治疗方案的精准医学正在开启辉煌大幕。

人工智能助力医疗

在 1 月举行的 EmTech China 2019 全球新兴科技峰会上,CB Insights 创始人、英伟达副总裁等与会嘉宾均不约而同地提到人工智能的下一个超级应用市场——医疗。到 2025 年,世界人工智能市场总值将达到 1270 亿美元,其中在医疗行业的应用将占市场总规模的 1/5。

医疗保健企业可以在市场上选择丰富的人工智能解决方案,供应商包括大型科技公司和初创公司。根据 Optum 的一项调查,75%的医疗保健企业正在计划执行人工智能战略。医疗行业及其技术提供商还试图将人工智能无缝集成到临床流程中。大型科技公司在积极构建汇总和分析大量不同数据来源的平台。

2019 年,更多投资人工智能的风险投资基金将会跨入生物医药疗行业,为该行业创新者提供资金支持,激发新技术商业化的活力,加快创新项目与产品投入市场、服务消费者的试炼进程。同时可以想见,2019 年市场会迎来更多为医疗保健企业提供人工智能解决方案的初创企业获得融资。

基因大数据带动创新

从人类基因组计划,到个人基因测序,我们已经迎来一个基于 DNA 数据的革命性时代。在 2018 年,出现了一些基于 DNA 信息引人注目的新兴技术,比如智商遗传检测、DNA 刑侦、新药预测,并在这些领域取得了革命性进展。

尤其是基于基因成像和测序方法的液体活检,可以识别和监控较早期阶段出现的肿瘤,人工智能以及基因大数据的应用,结合未来液体活检为多数癌症提供一种有效的早起筛查方法,并为精准确定癌症类型和预测癌症扩散提供线索。

同样入选 2018 年度《麻省理工科技评论》中国科技青年英雄榜的陈斯迪通过体内大规模、高通量筛选,带领团队绘制了胶质母细胞瘤和肝细胞性肝癌的功能基因组图谱,从基因突变水平了解癌症发生、恶化等过程。他的研究为未来癌症机理研究、“个性化”癌症药物研发及临床试验提供支持,是未来搭建精准化医疗平台的重要基础。

2019 年,我们将看到更多利用基因大数据开展的创新研究成果问世,随之而来的商业化前景也渐渐清晰。

点击阅读原文 了解更多参会信息