万字长文:资本寒冬与投资新文明

2020年,站在中国创投发展的临界点上,一个投资新文明正在塑造中。

全文9268字,阅读约需18分钟

文丨小北

编辑丨杨旭然

募资难、被开、裸辞、熬不过,融资难、资金流断裂、清算倒闭、死亡名单。创投圈2019年的热词,折射着一个真实的资本寒冬现状。

而与此同时,北京国贸、望京的各大酒店中,一场接一场的投资盛典上,仍有投资人觥筹交错、相谈甚欢;三元桥的太平洋咖啡、盈科中心的星巴克中,他们的身影依旧来往不断;北京创业大街的车库咖啡中,来自四面八方的创业者依旧热情不减......

移动互联网与爆发式增长、追风口与投机套利、烧钱与流量为王,曾经是中国创投界的关键词。2019年之后,这些逻辑大多成为历史。

悲观与乐观、败退与坚持、慌乱与定力、衰退与繁荣。2020年,站在中国创投发展的临界点上,一个投资新文明正在塑造。

这个新文明的基本地貌,是平原还是高山?森林中将会长出怎样的树木?什么样投资人、创业者有资格成为新居民?

亿欧采访了创世伙伴、华创资本、洪泰基金、启明创投、普华资本、盛景嘉成母基金、明势资本、星瀚资本等投资机构;APUS、梅卡曼德、完美日记等创业公司;财经作家吴晓波、如是金融研究院院长管清友等,试图描摹出一幅寒冬之后投资新文明的基本图景。

本文的核心观点有:

1. 资本寒冬的本质是周期交替;

2. 寒冬之后,投资新文明的基本图景是:价值投资、技术驱动、抱团前行;

3. 未来的投资价值点有:新消费、前沿科技、产业互联网、移动出海、智能制造等;

4. 应对当下寒冬的解决方案:建立信心、把控好公司现金流、规模扩张节奏和融资节奏、跨越技术到商业化的鸿沟。

2019:投资临界点

“爹娘把我们生在哪个年代、在康波周期的哪个阶段,决定了我们和这个时代、这个国家财富和产业的关系。”——吴晓波

圣诞节的前一天,北京迷雾重重,空中飘着一丝小雪。在三里屯的一间办公室内,星瀚资本创始合伙人杨歌告诉亿欧:“可以非常明确地讲,今年的市场是15年以来调整波动最大的一年”。

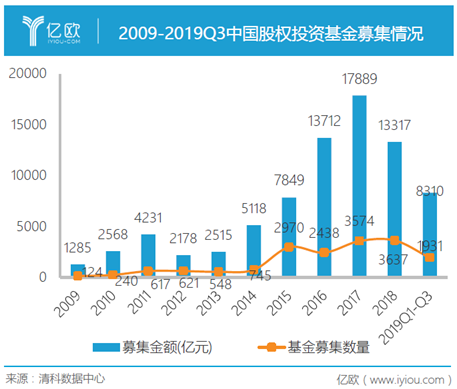

募资端,根据清科数据,2018年,中国股权投资基金募资规模为13317亿元,而截至2019年Q3,这个数字是8310亿元;募资数量上,2018年为3637,而截至2019年Q3,这个数字是1931,亦是近五年来的最低点。

制图:刘思遥

投资端表现为,一部分GP离场或名存实亡、头部机构出手谨慎。

某FA机构的IR向亿欧分享了他的见闻,“甚至是有几十亿资产的GP,因为踩了几个雷,再加上募资不顺,突然之间就把一级市场投资部门的所有员工,甚至是合伙人都裁掉了,只留下风控部门和投后管理几个人,负责维护已投项目;一些规模较小的GP,则去做别的业务,比如FA、写稿子。”

这样的环境,甚至对那些募资较为顺利的投资者的心态也产生了影响。在整个市场环境冷淡的时候,大家都是摁紧口袋,尽量不要承担风险。

“看一个项目的时间长了,做Research的人多了,之前看一个行业,看几家代表性公司就差不多了,因为晚去一天,项目就被别人签掉了,而现在,要把这个行业全跑一遍,来来回回判断后才出手。”华创资本合伙人熊伟铭告诉亿欧。

2019年,华创资本出手投资的项目数量,比去年少了30%。

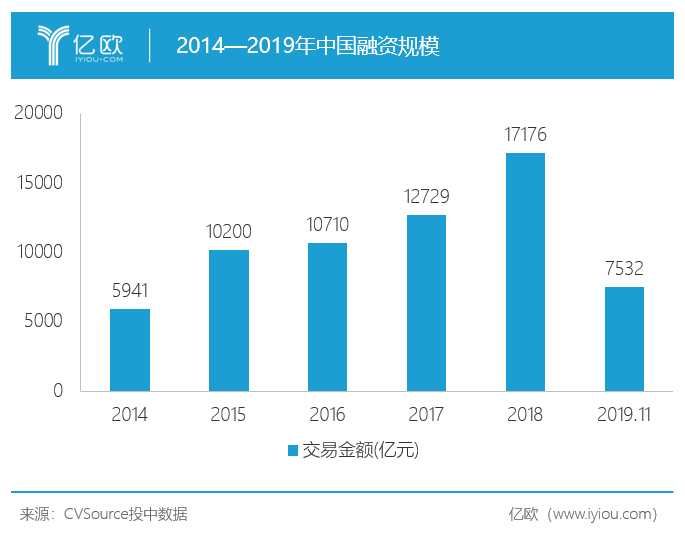

据CVSource投中数据,2019年前11个月仅有5387家企业拿到了融资,不足去年的1/2,融资规模为7532亿元,仅为2018年的43%,亦是2015年以来最低点。

制图:刘思遥

对于资本寒冬的原因与本质,多位投资人从不同维度进行了分析。

从投资周期来看,是中国投资行业的结构性调整。

中国投资行业经历了两个发展阶段。第一阶段是1999至2008年,这期间以美元基金为主,人民币基金刚刚萌芽,主要的投资点是互联网的模式创新;

第二阶段以2009年创业板的推出为标志,至2018年。这一阶段,大量没有风险意识的LP、投机套利追风口的GP涌入,跨越式发展与非理性繁荣是这一阶段的投资特点。到2018年,这一波LP到了退出期,却发现并没有获得多少投资收益甚至亏钱,因而造就了现在的资本寒冬。

某投资机构合伙人对亿欧表示:“这个钱不是VC意义上的钱,拿VC当金融产品来用了,都过渡忽略了风险性”。

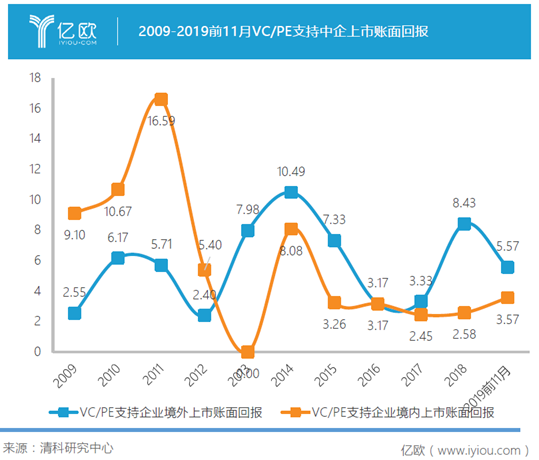

据清科数据,2019年前11月,VC/PE支持企业境外上市账面回报为5.57,而2014年,这个数字是10.49。

制图:刘思遥

投资回报率低,非专业LP退出,是资本寒冬肉眼可见的短期原因。而从更宏观的层面来看,这是经济周期、产业周期、技术周期交替带来的时代交替。

宏观经济层面,我国正处于康波周期的末期。自改革开放至今,中国基于庞大的人口红利、土地红利,经历了四十年的高速增长。而如今,旧动能式微,宏观经济增速下行已无需再论。

从产业周期来看,过去四十年,中国同时在制造业、房地产、互联网上三大繁荣叠加。但如今这三大产业繁荣都进入末期,三种需求都进入了尾声。

在中国投资界重仓的互联网产业,“互联网红利消失”的论调已经喧嚣了一整年,而新兴的产业模式还没有确定下来,“比如机器人、生物医药等产业,风险程度高,普通投资者无法承担”,杨歌对亿欧表示。

从技术周期来看,技术的应用规律本身就是一个从产业到大众的过程。纵观计算机应用的发展历史,经历了近半个世纪,才逐渐从政府、大企业,到中小企业,最后再走向普罗大众。而目前,AI、机器人等新兴技术,整体还处于在信息化水平先进的行业应用的阶段,离大众还有漫长的距离。

旧周期之末端,新周期之微时。这或许是资本寒冬最为本质的原因。

投资新文明:价值、技术、产业

“投资是一项理性的工作,如果你不能理解这一点,最好别搀和。”——沃伦·巴菲特

在新旧交替之际,投资机构必然会做出自己的调整,一个投资新文明的基本图景也初步显现出来。

首先是回归商业本质,基于价值进行投资。

中国投资行业发展的第二个阶段,投机型的GP是市场的主流。“这类GP靠天吃饭,天气好、有风口的时候,他们也可能挣到钱,但多数最终却变成了接盘侠,普遍面对一二级市场倒挂的挑战”。盛景嘉成母基金创始合伙人彭志强告诉亿欧。

投中研究院院长国立波曾总结:这一阶段的总体增长逻辑就是,以2009年创业板开通为开始,通过资本市场套利策略,直到2015年-2016年达到高峰点,并开始产生一二级市场倒挂。

多位投资人表示,寒冬之后,这种投机型、IPO套利型的投资机构将消失,市场的总体投资逻辑向商业本质回归,向价值投资演进。

熊伟铭每个月都会向自己的被投公司要几个数据:账上有多少现金?过去一个月总共花了多少钱?预测未来的收入大概是多少?如果账面的现金支撑低于12个月,他就会将其打成红标。

彭志强表示,“我们将更加关注企业的内在价值,包括它未来能赚多少钱?它的商业模式、核心团队、价值观、愿景、执行力等。项目质量是王道,只要你有好项目,投资机构还是能掏出钱来的”。

投资那些商业模式清晰、造血能力强、商业价值可期的项目,忽然间就成了投资者们的共识。

在吴晓波年终秀上,吴晓波展示了这样一个视频:

四十年,从1978年的1083.63亿到142520.64亿,从“东亚病夫”到世界第二,中国的大国崛起奇迹,已成为一个经济学论题。

“长大”的过程结束了,接下来,该要“变强”了。这一转变映射到投资界,就是技术驱动投资时代的到来。

创世伙伴创始合伙人周炜毕业于电子科技大学物理电子技术专业,2007年投身投资界。但技术背景的他在过去的十多年中,并未投几家技术公司,现在他坦言:“时机到了,中国有望在新一波技术浪潮中弯道超车”。

一方面,虽然很多前沿技术还未完全成熟,但周炜认为,中美使用技术最大区别就在于,美国等技术完全成熟了才会商用化,而中国却有能力把一个还未完全成熟,但足够好的技术提前商业化。

比如AI+教育,美国认为纯粹的AI老师还要10年,但中国的解决方案是,将AI与教师录像片段结合,提供的教学依然具备真实感和互动性。

另一方面,中国各行各业经过多年的发展,产业链已经基本成熟,再加上中国之前在应用层面的繁荣,“中国的技术是有机会在世界上取得成功的”。周炜对亿欧表示。

另外重要的一点是,在中国历时20年的互联网繁荣中,积累了海量的下一个时代的核心能源:数据。

在亿欧采访的数十家投资机构中,都表示前沿科技将是接下来的投资重点,包括AI、机器人、芯片、半导体、服务器、数据库、无人驾驶、商业航天、脑机接口、生物科学等。

京东养猪、腾讯养鹅、阿里女工程师爬上8米锅炉。正如明势资本合伙人焦腾对亿欧所说的,“未来所有企业都会是科技企业,任何企业想做大做强都必须进行数据化升级,借助物联网与互联网的支撑”。

在我们印象中原本非常传统的美容行业中,连锁品牌星客多,发型师端的数据化软件累积了发型师的服务时长、服务评价、服务用户肖像等数据,发型师能够基于此总结服务经验进而提升服务效率和质量,顾客端,发型选择、预约与排队等流程也基于线上完成。

技术深入产业产生价值,于纯财务投资机构而言,这就需要投资人具备深刻的产业认知,在未来,股权投资产业化或将是必然趋势。这也是为何产业资本崛起的原因。

2019年,“做内功”成为很多投资人口中的关键词,由各大投资机构、智库、学院、媒体举行、贩卖的会议、沙龙、知识课程明显增多。

焦腾对亿欧表示,明势今年特别注重产业知识的积累,核心是“PMF”,即产品与市场的有效结合,找准产品与市场时间上的契合度,洪泰基金的投后部门在今年拜访了70%-80%被投的头部项目,一方面是梳理追加PE的机会,另外也可以做资源的梳理与对接。

在采访的前一天,杨歌全天都在与被投企业打电话,通过与产业内人士的交流促进思考、积累认知,同时他也不断通过变量学院、凤凰学院等对接商业资源,彭志强透露,今年盛景嘉成围绕产业互联网的主题,每个月都会举办被投企业间相互赋能的培训会,互相分享踩坑经验。

互联网to C时代,互联网的网络效应基因,使得互联网公司天生具备赢家通吃、一家独大的特质。而在未来,技术深入各个各业产业链的各个环节,充满未知与危险、沟壑纵横的高山地貌将取代过去一马平川的平原地貌,抱团探险,协同合作将取代相互厮杀、存量竞争,这或许是未来一段时间内投资文明的基本风貌。

价值投资取代投机,技术投资取代模式创新,协同登山取代相互厮杀,寒冬固然残酷,但哪一轮更高级、更美好的新文明,又不是从寒冬中孵化出来的?

下一个问题是,新文明图景中,哪些“小树苗”最有机会成长为“参天大树”?

未来中国的世界级机会

“走在尘土飞扬的中国大街上,我突然意识到,西方主宰世界的500年已接近尾声”。——尼尔·弗格森

新文明的种子已经发芽,它们在寒冬中坚韧地汲取着为数不多的营养。小荷才露尖尖角,在未来,哪些有机会成长为世界级的“参天大树”?

根据对数十家投资机构的采访,以及对市场的观察,亿欧总结出了有机会长出世界级企业的五大领域,并有多位投资人分享了他们在新领域中的投资逻辑。

“你知道‘当王安石开始玩滑板’是什么意思吗?”面对亿欧的小调查,多位投资人和创业者表示“不知道”。

新一代崛起的消费群体95、00后,俨然与我们处于不同的平行宇宙,他们有自己消费文化语系,新的消费观念、品牌认同、消费渠道,“在他们身上,所有东西都可以重做一遍”,周炜对亿欧表示。

相比上一代人在物质匮乏的年代崇尚洋货,他们从小生活在国力提升、物质丰富的中国,天然拥有更强大的文化自信和民族认同感,天然具有对国货品牌的认同;商品的触达通道也在变。70后逛百货、80后逛超市、90后逛淘宝,而95、00后缔造了5分钟卖出15000支口红的李佳琦。

据天猫公布的数据,今年618期间,589个国货美妆品牌中增速超过1000%的有183个,赫丽尔斯、完美日记、花西子、冰希黎等品牌的增速分别高达2182%、1192%、7580%、2192%。

看得见的消费景观背后,还隐藏着看不见的供应链变革。

在吴晓波年终秀的采访中,吴晓波对亿欧表示:“在2015年,全国能做西装定制的只有青岛红领西服,能做家居定制的只有尚品宅配,而现在,全国所有的服装公司,从衬衫到西装都能定制,34家上市的家居公司中,有32家是定制家居品牌”。

发生改变的是,在2015年之后,大数据、AI对生产线的改造逐步深入,供应链的数据化使工厂从以前的B2C、B2B2C标准化生产模式,到现在能够从消费者的需求出发,反向为用户生产个性化产品,如今C2M、C2B模式已是众人皆知的秘密。

完美日记新零售总裁冯琪尧告诉亿欧,对数据的重视是他们取得成绩的根基和驱动力。产品研发上,他们基于品牌后台数据,进行产品口碑和粉丝偏好分析,产品推出前,他们也是基于数据做决策。

接下来,完美日记还将成立自有化妆品生产基地,建成后有望成为亚洲最大的化妆品生产基地,“我们要打造的是一家有‘芯片’的化妆品公司”。

如前所述,未来是科技驱动投资的时代,但正确的技术观也很重要,不同的技术处于不同的发展阶段,也相对应着不同的投资逻辑和策略。

比如大数据技术,杨歌认为,大数据已是一个众人皆知的秘密,处于用成熟的商业模式去广泛复制和推广的阶段,因此现阶段最重要的是找到适合的场景,通过有机结合产生商业价值,而人工智能则不同,“在我看来人工智能现在正处于技术理论基本成熟,但产品不成熟的阶段”。

启明创投合伙人周志峰在寻找下一波“商汤”们,他告诉亿欧,之前的一波以视觉或语音应用为主的独角兽公司,都是基于AI深度学习的模式识别技术,而从AI技术的演进规律看,下一波的语言模型、强化学习、联邦学习等技术突破将催生新一波“商汤”。

“我们在早期投资了旷视、云知声、优必选等AI企业,陪伴其成长的过程,也是我们投资理念的一个样本学习和训练的过程,我们希望可以预判下一波会在什么时候出现、他们在发展中需要什么帮助”。

在半导体领域,熊伟铭和周志峰都认为这是一个“明显的全世界看中国的机会”。在人才上,华人在半导体产业的储备,已经积累到了世界最顶级,在产业链上,中国也聚集了最完善的供应链体系,除此之外,还有来自国家层面的驱动力。

如果说在寒冬中还飘着一个热气球的话,那一定是企业服务。据IT桔子数据,2019年在融资项目数与融资金额上,企业服务都拔得头筹,在估值回归理性的当下,企业服务的估值逆势走高。

企业服务的迷人之处在于:在消费互联网上,中国与美国企业市值相当,而在企业服务上,中国企业的市值仅为美国的百分之一,一片巨大的宝藏正在静静地等待着探险者们。

而对企业服务的探索,也是“多点开花”。最热的是产业互联网,也有人称之为垂直行业类SaaS软件。

熊伟铭表示,这类软件的机会在于,很多中小企业通常只采用一套软件系统,所有流程都集中在一个系统中,并且通常在某一个行业中具有很强的口碑传染性,一家企业的使用会带动全行业使用。周志峰认为,行业型SaaS软件需要创业企业有非常深刻的行业认知,因此容易筑起较高的壁垒。

目前面向餐饮行业的云计算软件二维火,据官网数据,已经服务超36万家店铺,注册会员人数达1.5亿,公司估值超10亿美金;

面向乡镇夫妻店的汇通达,据其对外发布的数据,目前已覆盖超过13万家乡镇会员店,服务3亿农村消费者,预计2019年销售额将突破500亿。

其投资方盛景嘉成对亿欧表示,在引入VC之前,汇通达已经盈利达四五千万,因此彭志强非常看重S2b2c模式,“较之于to C它不烧钱,且共享了B的流量,较之to B又有C的爆发力和拉动力,我们认为S2b2c是产业互联网中最有可能成功的形态,是未来10年中国确定性最强的一个投资机会”。

除产业互联网之外,云原生、数据库、RPA等细分赛道也是企业服务中的投资热点。

在年终秀上,吴晓波分享了他在东莞厚街的见闻,前几年他来这里参观一家制鞋厂的时候,这里有5万工人,而现在只有2000名。

在制造业中,有一个著名的“微笑曲线”,价值最丰厚的区域集中在价值链的两端-研发和市场,中间的制造环节附加值最低。

比亚迪创始人王传福曾说过,中国的企业以前只学会了如何组织工人,而没有学会如何组织工程师,因此只能在制造业最荒凉的地带谋生,如果能够利用先进的组织方法把中国大量的工程师组织起来,那么中国就是企业家的一块宝地。

现如今如他所愿,智能制造的投资与创业热潮已经开启。焦腾对亿欧表示,智能制造是明势重点关注的赛道之一,洪泰基金专门成立了规模为10亿人民币的洪泰智造基金。

机器人是智能制造的热点细分赛道之一,焦腾认为机器换人的趋势已经很明确了,“本质就是工厂给机器人发工资,比如过去一个产业工人薪资6000元,而一个产线机器人5000元,而且它能做两三个工人的事。我们布局的李群、橙子等几家机器人公司19年业绩都很好”。

梅卡曼德机器人CEO邵天兰曾去过中国上百家汽车、家电、物流等制造业现场,他对亿欧表示,“中国一年卖十五万机器人,却有数以亿计的工人,中国机器人还有上百倍的发展空间”。

资本寒冬中蕴含着无法被忽视的生机,不仅在中华大地,海外亦是。

近年来,阿里、小米、字节跳动等大公司的国际化步伐加快,同样也有更多的创业者将目光移向海外。于2014年出海,至今在全球拥有用户14亿,月活1.1亿的APUS CEO李涛对此感受强烈,“做出海五年,从来没有一年像今年一样,出海成为所有人讨论的话题,2019是出海井喷式的一年”。

李涛认为,井喷式出海背后,首先是国内互联网技术和产品的成熟,是移动互联网走出去的基础;其次国内互联网用户规模增长趋缓,流量逼近天花板,在国内互联网竞争白热化、巨头扎堆的大背景下,创新企业现阶段的选择只有走出去或沉下来。

而新兴市场的巨大增量空间,有磁铁一般的吸引力。目前,海外还有35到40亿人口处于市场空白,“一带一路”的政策红利,也是互联网出海的驱动力。

周炜认为,中国企业出海还有一大独有优势,“中国移动互联网的创业者,在竞争激烈的环境下,已经磨练出对产品的快速迭代能力、对用户需求的快速调整能力,愿意为当地用户做一些基于习惯的定制,这是美国不具备的”。

对于现在想出海的创业者,李涛认为有两大机会,一是内容类产品还在窗口期:“以短视频、资讯聚合类等APP为代表的内容型出海产品,满足了人们对新娱乐形式的需求,并且容易跨越文化障碍、保持用户粘性”;

另外,在出海地域上他认为南亚、东南亚处于从基础的流量工具产品向内容类产品过渡的时期,正是中国出海企业以内容类产品打入市场的关键时期,但值得注意的是,“印度市场目前叫好不叫座,美国仍然是闷声赚大钱的市场”。

逆风的方向,更适合飞翔

“如果不能在失败的时候站在一起,我觉得未来也不会走向成功。”——易建联。

杨歌最近有一个有趣的发现,在创业者的心态上,从16到19年整体是趋于冷静和稳定的,但到今年第四季度,很多人开始浮躁了,因为“在寒冬中沉寂太久了,在困难解决的过程中难度太大”。

相比漫长的未来,当下的解决方案和信心或许更重要。

如是金融研究院院长管清友对亿欧表示,根据其他国家经验,经济下行期平均为二十年,“但告诉你一个好消息,我们已经走过了了十年”,这正带来了机会,“要在原有的轨道上你是没有机会的,正因为环境在变、赛道在变,你有了弯道或变道超车的机会”。

寒冬创业者何惧寒冬,逆风的方向更适合飞翔。悲观者往往正确,乐观者往往成功。

“2020,来海边,重拾信心”——吴晓波年终秀主题词

“企业家就像一个在巨浪中的船长,正是在这种环境中,才能磨炼出真正伟大的企业,有风推你走不是本事,逆风还能再往前走,这才是水平”。——杨歌

“资本寒冬是一个逐步出清,逐步规范的过程,其实市场太热的时候,是不利于优秀公司脱颖而出的。因为整个成本高涨,恶性竞争、僧多粥少,而市场冷的时候,反而是好企业低成本扩张的机会,没人跟你抢”。——彭志强

“转型期必然对所有人的认知都要进行新一轮的挑战,不能调整的无论是投资机构,还是创业企业都有可能被淘汰,摆脱以往的路径依赖,用新思路去判断未来”。——普华资本合伙人蒋纯

“广积粮、深挖洞、缓称王。尽量摆脱焦虑,专注在产品和公司战略上,冬天的时候,弱的企业会先倒下,但是能活下来的,穿过这个周期的都会是伟大的企业”。——周炜。

除了信心,周志峰认为,“资本寒冬对很多创业公司触达灵魂深处的一个拷问是,你的东西到底有没有商业价值?”

这是中国第一波技术创业浪潮,从实验室走出的技术创业者还未曾经历过商业的洗礼,因此对商业场景认知薄弱是科技创业公司的一个通病。

“他们很容易沉醉于idea或技术变成产品的过程,常常有一个错觉,就是把客户的一些示范性项目和试错当成行业真正的刚需。就拿AI公司做银行来说,很多大型银行从每年几个亿的IT预算中拿出百万级人民币做了一个示范项目,就会使创业公司误以为找到了可以大规模落地的应用场景。很多大型企业在新技术方向的初步尝试,并非是真正的长期需求”,周志峰说。

他认为梅卡曼德机器人就是一个跨越了从技术到商业化鸿沟的创业公司。

这家公司是以3D感知、视觉和机器人算法等技术,为机器人装上“眼睛和大脑”,在今年的资本寒冬中逆势获得了来自英特尔、启明创投等投资机构的两轮融资,并获得了国内外众多制造业的头部客户,其CEO邵天兰向亿欧分享了他的一些实践:

一是公司从CEO到技术核心团队,深度驻扎在现场,与客户死磕技术与需求的匹配,把技术做透,“我从来不认为我们有任何捷径可走,我们就是一家‘正面刚’的公司,我觉得好公司从来没有什么花活儿,就是正面刚”;

二是针对不同行业的特性,匹配高中低不同的阶梯方案。“比如物流行业对价格敏感,对精度要求不是很高,那我们就配置一个相应的方案,这样我们可以匹配更多的客户”;

三是不与产业链为敌,专注于自己的环节。“就比如一个卖地板的公司做装修,不仅会分散精力做自己不擅长的业务,还会与装修公司为敌,与集成商配合,而不是去做集成商”。

夏虫不可语冰。第一次经历寒冬的创业者,同样对寒冬中公司规模扩张的节奏、融资节奏、现金流管控没有经验。

杨歌认为,在企业的规模扩张节奏上,要掌握企业的动能。“企业的规模就像骑马一样,要有一个动能控制,如果很冷的时候把势能扩大,就会冻死,到热的时候你的势能就爆发不出来”。

比如一个早期项目,公司到80人了还在扩规模,那这个企业的风险控制是不到位的,现在应该缩减到60个人,然后提升每个人的效率,然后等到下一融资后或是销售收入达到一个阶段后,再把规模扩到100人。

焦腾认为,财务数据本质上是公司技术、产品、市场的反映,如果公司应收账款、回款率、现金流不好,就应该去反向思考技术与产品等问题。

天晴的时候修屋顶。在融资节奏上,他建议创业公司在现金流还有12个月的时候就开启下一轮融资,“很多投资机构都愿意去做‘锦上添花’的事情,在企业生存状态还不错的时候,更容易去做投资决策”。

周志峰建议将公司业务转化为金融符号:“企业要随着定战略、产品研发、销售开拓等,将其推进情况转化为金融符号,细化成可计划、可控制、可决策的一本账,这要求CEO对现金流和财务管理加强重视”。

也有人认为,“没有建议,我接受不了这种东西,找问题谁都会,怎么解决问题才最重要,几个投资人做过产业啊,都是瞎扯淡,VC就是典型的事后诸葛亮群体”,另外一位创业者也表示,“一部分VC不看数据、不去现场,就靠只言片语建立认知,难怪做不下去”。

结语

给岁月以文明,而不是给文明以岁月;给时光以生命,而不是给生命以时光。——刘慈欣

社会、文明、资本的发展,从来都不是一帆风顺的,尤其是在这种旧世界还未消散,新世界还未重塑的周期临界点,更是考验投资者、创业者,甚至是每一位普罗大众此后“生死存亡”的时刻。

在这个节点,对于投资人和创业者,你或是如《创新者的窘境》中所言,“深刻理解世界的运行方式,并顺应这些力量来管理创新活动”,最终成为开辟新大陆的一分子;或者,你也可以怨天尤人,焦虑浮躁,逃避困难,等新时代的滚滚车轮碾过时,无助地接受被淘汰的命运。

于睿智者,这是最好的时代,于平庸者,这是最坏的时代。

本文属亿欧原创。申请文章授权请后台回复“转载”,联系相关运营人员,未经授权不得转载。